第三十一章【抗战】忆《光荣的成长》的英雄故事之赶年集

一、才华横溢的26军前辈王俗易

王俗易儿子王啸冬告诉我:他爸爸王俗易(1923.10——2003.9.11),江苏省盱眙县鲍集镇谢庄村人。1939年底参加革命,1940年6月入党。抗战期间主要在皖东南地区工作。先后任县大队指导员,三县边区锄奸工作中心组长,锄奸特派员,县公安局侦查科长,公安局长等。1949年2月起先后在26军77师、26军机关和78师从事宣传工作。抗美援朝回国后任26军速成中学教务主任,1958年底任26军宣传处处长,1964年任77师副政委,1969年8月任26军政治部副主任,后任济南军区政治部宣传部长,1979年2月任内长山要塞政治部主任,1983年离休。

二、王俗易和刘乃晏是26军77师老战友

我认识王俗易伯伯,那是1965年,王伯伯当时任26军77师副政委,父亲刘乃晏从解放军政治学院毕业分配到77师,这是父亲的老部队,他抗战时就在77师230团前身部队费东独立营、八纵68团。

我母亲赵秀珍和王叔叔爱人凌云阿姨一起从上海入伍在77师文工队,一同冒着炮火跨过鸭绿江参加抗美援朝。

我和王伯伯孩子王晓虹、王啸冬是发小,十分熟悉,70年代晓虹当兵在143医院,我在分部机关,同属济南军区后勤十分部。90年代啸冬从部队转业在省政府某部门,我转业也在省政府一个部门,同在省政府一座楼上工作了近10年,当年,我和啸冬边工作边学习,一起完成了本科学习任务,我们努力工作,圆满完成了各项任务。

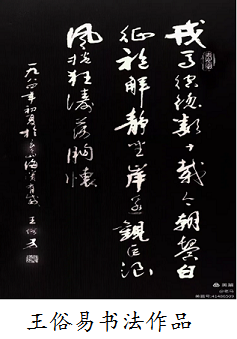

王伯伯富有才气,写了不少书法作品,是一位颇有名气的将军书法家。

80年代,这些老革命先后离休,巧的是王伯伯和父亲刘乃晏同在一个干休所休息。那年代过春节兴拜年,我特别愿去王啸冬家,一是给王伯伯和凌阿姨拜年,二是想吃凌阿姨亲手做的各种上海小糕点,特别好吃,来到王叔叔家里,凌阿姨在客厅茶几上摆了一堆各式糕点,热情地招呼我,笑盈盈地让我逐个品尝,这些糕点忘记叫什么名字了,反正舌尖上的味道忘不了,王伯伯和凌阿姨亲切感人的画面至今忘不了。

我看到一篇文章中这样写道:王俗易,一位由济南军区宣传部长升任原内长山要塞区政治部主任的 “三九式”老兵,1978至1983年履职5年时间,与长岛军民结下不解之缘。王主任和夫人凌云相继于2009、2012年去世,2012年5月11日上午9时,两位老革命的骨灰伴着鲜花,在舰艇低回的哀乐、长鸣的汽笛声中,缓缓撒向列岛的大海。

二、赶年集

王俗易

快过年了,盘踞在苏皖边区上左家圩的二鬼子,又活跃起来,每夜都贼溜溜地出来抢粮、逼款。也许是因为我军的封锁太严紧,他们的年货恐慌了。不过,尽管是饿急的狼,却仍然不敢像前两年那么猖獗,变得又刁又滑。他们每次外出抢劫都绕道来回,我们便衣队多次设伏截击,都没有碰上。今夜又落了个空,刚刚回来的同志们心都像坠着千斤重石似的沉重。

房子里燃着火,火苗扑扑地跳动。刚回来的一班同志除了班长以外,都到隔壁屋里休息了,我和刘副队长、一班长、通讯员,还有六个便衣队员,围着火堆,讨论怎样有效地打击敌人。同志们都像吃了败仗似的耷拉着脑袋,谁也不愿说话,在郁郁地深思着。一阵接一阵的沉默,简直使人急得慌。

停了很久,坐在我身旁的通讯员刘国宝像发现什么妙诀似的猛地抬起头,欢喜地对我说:“指导员,明天左家圩子逢年集,二鬼子准会出来赶集的,我看……我们去几个人搞他们几个行不行!〞

“这是个好办法!〞

“我也这么想。”

“明天去,准会揍掉他们几个!指导员,副队长,你们赶快决定吧。”通讯员的话刚说完,班长和队员们就你一言我一语的,表示赞同,并都报告要求参加。

沉默打破了,办法找到了。我和刘副队长商量了一番,并向他们宣布明天去“赶年集〞的计划。被决定明天去“赶年集〞的同志都喜姿姿地躺到地铺上休息去了,只有因身体瘦弱和冻坏了手没有被批准参加的两个同志,像失去了什么宝贝似的怅惘地望着火盆,迟迟地不愿离开。

地铺紧连着一张板床,我和刘副队长贴身躺着。本想好好地睡一下,但脑海里却装满着一个闹市的人群,嘈杂不堪,闹得翻来覆去怎么也睡不着,于是便坐了起来,但不料随着板床的“咯吱〞声,刘副队长和地铺上的同志们都“咕噜”地起身了。

黑色的夜幕已变为黎明前的紫色晨光。刘副队长点起了照明的火柴,在指导着同志们化装和检查枪支子弹。我紧束一下腰带,想去隔壁告诉炊事员早点做饭,并叫一班长起床。刚出门,不料一班长像算卦先生那样,头上戴着一顶颤巍巍的大皮帽,肩上捎着一个大搭链迎面走来。他笑眯眯地问我:“指导员,你看像不像?〞

“像倒像,就是这顶大皮帽子显眼。〞他听了转身便向他们房东那里跑去。我走进炊事房,没想到炊事员已把饭烧熟了。

天亮了一切准备妥当。每人喝了几碗热“糊涂〞,三个组九个人,分成三路向左家圩出发了。

左家圩约有五百户人家,本来它是这一带乡民们做买卖的小集镇,但这两年鬼子怕挨揍把做买卖的赶到东门外的小街上,圩内不准逢集了。小街上只有二十来间破房子,紧连着圩子的东大门,每逢二、五、八、十逢集的时候,做买卖的就围着这些破房子前前后后摆了许多小摊子,平常逢集很冷清,今天是腊月卅日的年集,赶集的人非常拥挤。敌人的戒备很严,不仅门楼上架着机关枪,而且门外的哨兵也加了好几层。

约莫十点钟,我们这个组三个人就绕道从东北方夹在赶集的人群中,进了小街。刘国宝和军属郑大叔抬着一麻袋地瓜干,崔永生背着一包黄烟叶,跟着一个挑着生姜的老乡的后面,他们都按计划到街西头去监视敌人的动静。我一个人留在街中间,买了些粉条,装在篮子里,站到一个食品摊子旁边的土坎上,面对沿街道上来来往往的人群,两眼在不停地搜索着。

“让开,让开!〞一阵吆喝声。我转眼一看,原来是二鬼子的一个巡逻小队过来了,果然不出我们所料,紧跟着的是二鬼子的军官,正三三两两地过来。

其中一个浓眉大眼嘴里叼着烟卷的二鬼子军官,后面还跟着一个“香骚瓜〞似的女人,向我身旁的食品摊走来了。我暗暗地盯住他,见他走到摊子跟前,指着红枣问:“多少钱?〞“一万五。”生意人拿起秤盘接着说:称多少?这是好红枣,对长官不会多要钱的。〞“人家要一万你为什么要一万五?你想敲竹杠!”只见那军官把眼一瞪,扑的一声吐掉了嘴里的烟蒂,薄薄的两片嘴唇在不停地颤动,亮亮的两颗金牙在闪闪地发光。

我心里不由得一阵暗喜,我正在找着呢,你们倒自己前来送死了。

那生意人点头哈腰地说:“不敢!不敢!”

我抬头一看,太阳还没有正午,但我们预定的动手时间却快要到了。然而我们的人是否都已经找到了打击的对象呢?于是我便挎着竹篮,离开食品摊子,沿着人头稀疏的墙根,向各个小组所预定的联络位置走去。

刚跨出了几步,就突然想起,这家伙要走了怎么办?但又一想,没关系一定会碰到他,没关系!

我在人丛中匆匆地走着,两眼不住地左右张望。不一会,突然看到了二班长,他腰间围着一条粮袋,肩上挎着“都噜”草鞋,跟在一个军官模样的二鬼子背后。我打他身边掠过,互相看了一眼,没有说话,只见他左手贴着耳朵直搔头,这是暗号:对象已找到了,你赶快鸣枪发出信号动手吧!我又继续朝前走,刚走过一个小墙头,又看到墙角里团团地围着一群人,个个都伸着脖子正在看什么玩意儿,我稍走近一瞅,看到了人群里的刘副队长,他头戴着礼帽,身穿着长袍,嘴里啣着小烟斗,斜着身子,挤在两个二鬼子军官的身后面,脸上流露着焦急和期待地神情。我从一旁回避过去,满心是说不出的高兴,打击的对象都已找到了,他们都等待着我鸣枪的信号赶快动手。

阴暗的云层里飘出来的朵朵雪花落在热烘烘的脸上。当我沿着小街儿转了一个圈,转回到这个食品摊子的时候,人群

已把这个摊子围得紧紧的,走近一看,不知那个生意人怎么会触怒那个军官,那军官已经把商人的摊子掀翻了。满地是冰糖、红枣、杂货……军官双手卡着腰昂着脑袋,瞪着大眼,满脸的横肉直抖,跟随着他的那个“香骚瓜”似的女人,哑着嗓子像破锣似的还在骂着商人。

时机已到,不可错过!我一面这样想,一面装着看热闹的样子挤进人群,掏出二十响,抑住心脏的紧张跳动,跨前一步,从背后对准那个军官的肥大脑壳,“叭!叭”的两枪。一个高大的身躯像半截木棒似的随着枪声倒下,鲜血和脑浆混在一起,流了一地。在这一剎那间,看热闹的人群先是猛然一怔,接着就像爆发的“炸弹〞轰的一声向四处飞散,但没等他们散开,满街上“辟叭!辟叭……”的枪声都响起了。

“赶快向南跑呀!鬼子来抓劳工啦!〞我们的人到处都这样地喊着。赶集的人群像决了堤的洪水一样四处奔流,我们也随着这奔流的人群胜利地返回了。

敌人的巡逻小队不知躲到哪里去了,圩内的鬼子也不知道发生什么事,吓得连东门外的哨兵都没来得及撤,就关上了圩门,钻进了碉堡。直到我们和赶集的人群已经离开小街一里多地,才听得门楼上二鬼子的机枪“呼呼”地响了起来。

雪过天晴,晴朗的天空飘浮着几朵白云,旧年过去了,新年来临了,二鬼子猖狂的气焰也消失了。据左家圩逃出来的士兵说:那天打死了他们八个军官,其中有一个大队副,还有两个中队长……

从此以后,不分白天和黑夜,圩门总是紧闭着,再也不敢出外抢劫了。

警长老师评论:这篇文章饱含深情地重温了26军珍贵文集《光荣的成长》,并聚焦于王俗易前辈的精彩篇章《赶年集》。作者老马先生以亲历者后代的独特视角,不仅介绍了王俗易同志的革命历程与艺术才华(书法家),更娓娓道来两家跨越两代、情同手足的革命情谊——从父辈并肩作战于77师、母亲与凌阿姨共赴朝鲜,到发小同窗、乃至省政府共事十余载,温馨细节(凌阿姨的上海糕点)尤为动人。文章核心在于重现王俗易《赶年集》中那场惊心动魄的“年集歼敌”:便衣队智斗“二鬼子”,从设伏无果的沉重,到灵光乍现的“赶集”奇谋,再到化装潜入、精密配合、鸣枪为号、雷霆出击,最终歼敌八名军官的英勇事迹。全文将历史文献的厚重、父辈情谊的温暖与战斗故事的传奇熔于一炉,是对革命传统最生动的传承与致敬!

老马

2025.7.11

【编者按】第三十一章以温热的记忆为笔,在两代人交织的时光里勾勒出王俗易前辈的立体肖像:既是持枪歼敌的铁血战士,亦是挥毫泼墨的将军书法家。从77师战友的并肩作战,到干休所里上海糕点的香甜,再到《赶年集》中雪夜歼敌的智勇,那些嵌在岁月里的细节,让革命情谊与战斗传奇在两代人记忆中始终鲜活如昨。此章中“皮帽下的暗号”与“糕点里的温情”相映成趣,既见战争年代的果敢智谋,亦含和平岁月的绵长情谊,让革命先辈的故事在舌尖与笔尖的双重记忆里,绽放出跨越时空的人性光辉。不知王伯伯在长津湖的冰天雪地里,又曾用怎样的笔墨记录下战场的残酷与温情?当他的书法作品在军营展出时,那些遒劲的笔触是否也曾凝聚着战友们的热血与期盼?凌阿姨的上海糕点秘方,又是否在后代手中延续着两代人共同的味觉记忆?倾情推荐阅读赏析!欢迎广大文友积极踊跃跟评!编辑:攀登顶峰