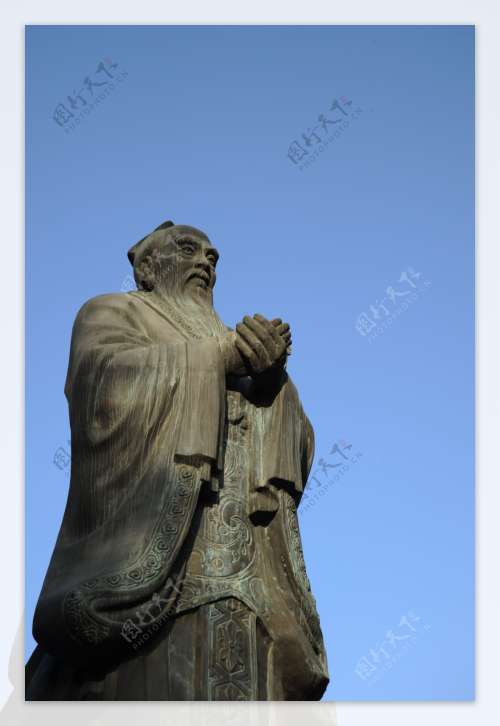

回望孔子

家中那册线装《论语》,宛如一位饱经沧桑的老者,静静安卧在岁月的角落,承载着家族的记忆与历史的温度,它是爷爷留给我的珍贵遗赠。书页已被岁月染黄,边角在无数次翻阅中被手指摩挲得毛糙,仿佛在无声诉说着往昔的故事。扉页上,“温故知新” 四个用铅笔书写的字,虽笔迹略显歪扭,却力透纸背,透着爷爷独有的认真与执着。每当轻启书卷,那淡淡的墨香便裹挟着老木头书架陈旧而亲切的气息,悠悠然弥漫开来,瞬间将我拽入儿时那段温暖而静谧的时光。

在那被煤油灯晕黄光线笼罩的炕头,爷爷总是正襟危坐,神情庄重。他那粗糙且布满老茧的手,宛如饱经风雨侵蚀的老树枝桠,轻轻点落在泛黄的书页上,一字一句,缓缓念诵:“己所不欲,勿施于人。” 彼时的我,正趴在一旁专心摆弄着积木,对爷爷口中的话语懵懵懂懂。然而,爷爷那沉稳而舒缓的声音,恰似院外那棵历经风雨却依旧屹立不倒的老槐树投下的影子,稳稳当当,给人以无尽的安心与慰藉。爷爷念诵时,眼神中透着一种虔诚与敬畏,仿佛在与千古圣贤进行一场跨越时空的对话。

后来,我踏入校园,孔子的智慧以另一种方式与我重逢。课堂上,老师讲解 “三人行,必有我师焉”,我凝视着黑板上的字句,思绪却不由自主地飘回了家中的小院。我想起爷爷平日里常说的话:“村头王大爷修犁杖的手艺,那可是一绝,咱得好好学着;西头李婶待人热乎,心里头总装着旁人,咱也得跟着人家学。” 那一刻,我恍然领悟,爷爷虽未曾接受过系统的教育,却以一种质朴而深刻的方式,将孔子的智慧融入了生活的每一个角落,使之成为了实实在在的处世哲学。

犹记得那次,我与邻居家孩子发生争执,一气之下竟砸坏了人家的玻璃,而后吓得躲在屋里,不敢迈出房门半步。爷爷得知此事后,并未疾言厉色地斥责我,而是默默走到书架前,轻轻取下那本《论语》。他缓缓翻开书页,目光在字里行间游走,最终停留在 “君子成人之美,不成人之恶” 处。爷爷抬起头,眼神温和却又透着不容置疑的坚定,他轻轻牵起我的手,领着我来到邻居家。我们不仅向邻居诚恳地赔礼道歉,爷爷还亲自帮忙将玻璃安好。傍晚,夕阳的余晖如一层金色的薄纱,洒落在小院里。爷爷蹲在院中修补鸡窝,一边忙活,一边语重心长地对我说:“孩子,孔子讲的‘仁’,可不是啥高高在上的大道理,它就藏在咱平日里的一言一行里,就是不欺负人,多去帮衬别人,心里头得时刻装着旁人。” 那一刻,爷爷的话语如同温暖的春风,轻轻拂过我的心田,让我对 “仁” 的含义有了最初的懵懂认知。

真正对孔子产生刻骨铭心的追思与敬仰,是在去年我踏上曲阜这片神圣土地的时候。仲秋时节,我怀着崇敬的心情,漫步至杏坛。彼时,金桂飘香,馥郁的芬芳如潮水般弥漫在整个院落,仿佛为这片古老的圣地披上了一层梦幻的香纱。几位身着蓝布衫的老师,正带领一群天真烂漫的小学生,端坐在石阶上,齐声诵读 “学而时习之,不亦说乎”。孩子们那清脆稚嫩的声音,宛如清晨枝头刚刚剥壳的花生,粒粒饱满,清脆悦耳,在青石板上跳跃回荡,仿佛奏响了一曲传承千年的智慧乐章。我静静地伫立一旁,聆听着这充满生机与希望的诵读声,恍惚间,爷爷当年念诵《论语》的声音在耳畔再度响起,同样是那般悠然舒缓,却又蕴含着一种历经岁月沉淀后的坚韧与力量。坛边那棵古老的槐树,枝繁叶茂,如同一把巨大的绿伞,阳光透过层层叠叠的枝叶,洒下一地细碎的光斑,宛如一幅天然的光影画卷。在这如梦如幻的氛围中,我仿佛穿越了千年的时光隧道,看到了两千多年前,孔子与弟子们围坐于此,畅谈人生理想、探讨天地大道的场景。那时,没有华丽宏伟的殿堂,唯有这悠悠的树影、淡淡的书香,以及一颗渴望将智慧的火种播撒人间的赤诚之心。

在大成殿门口,我邂逅了一位看殿的老人。他白发如雪,却精神矍铄,那深邃的眼眸中闪烁着智慧的光芒,仿佛藏着一部浩瀚的历史长卷。他缓缓抬起手,指向殿上高悬的 “万世师表” 匾额,神情庄重而肃穆,说道:“这四个字,绝非简单的赞誉之词,它承载着孔子一生的智慧结晶,意味着他所传授的道理,能为我们的人生之路指明方向,教会我们如何在这纷繁复杂的世间安身立命,如何用心去经营生活的每一个细微之处。” 老人娓娓道来,他已在此守殿三十年,这三十年里,他目睹了无数人怀着虔诚之心前来拜谒孔子。有父母带着孩子,期望孩子能从孔子的智慧中汲取成长的养分,学会做人的道理;有在生活的洪流中迷失方向的人,前来寻求心灵的指引,渴望找到前行的方向;还有远渡重洋,从海外归来寻根溯源的游子,试图在这片古老的土地上,找寻到那份失落已久的文化归属感。“你看那些孩子,学习了‘温良恭俭让’,回到家中便主动帮父母分担家务,洗碗扫地,变得懂事乖巧;那些做生意的人,将‘不义而富且贵,于我如浮云’铭记于心,在商海沉浮中坚守诚信,踏实本分地经营。这便是孔子思想的伟大之处 —— 它并非高高在上、遥不可及的空洞理论,而是如同涓涓细流,能够渗透到我们生活的每一个角落,成为我们日常生活中实实在在的行为准则。”

离开孔庙时,我特意挑选了一本崭新的《论语》,小心翼翼地将它揣进包里,仿佛怀揣着一份无比珍贵的宝藏。走在曲阜的老街上,我看到一位老者在路边挥毫泼墨,书写着 “有朋自远方来,不亦乐乎”。字迹刚劲有力,笔锋游走间,尽显书法的韵味与魅力。围观的人群中,有本地的老者,他们脸上洋溢着对传统文化的自豪与骄傲;有外地的游客,眼中闪烁着对古老智慧的好奇与向往;还有几位外国朋友,尽管语言不通,但他们望着那充满东方韵味的字迹,脸上都绽放出真诚而友善的笑容。在这一刻,我终于深刻领悟,为何历经千年的岁月洗礼,人们对孔子的追思与敬仰从未停歇 —— 并非仅仅因为他被尊奉为 “圣人”,而是因为他所说的每一句话,都如同春日里那滋润万物的绵绵细雨,能够悄然渗透进我们内心深处的土壤,唤醒我们心底那份沉睡已久的善良、智慧与仁爱;又似冬日里那熊熊燃烧的炭火,能在我们身处困境、倍感寒冷之时,给予我们温暖与力量,驱散生活中的阴霾与寒意。他教导我们 “孝悌”,是让我们铭记家中那浓浓的亲情与温暖,珍惜与亲人相处的每一刻;他倡导 “诚信”,是为我们铺设一条坚实可靠的人生之路,让我们在人生的旅途中行得稳、走得远;他强调 “和为贵”,是提醒我们要关爱身边的每一个人,用宽容与友善去营造一个和谐美好的世界。

如今,我时常将爷爷留下的那本《论语》轻轻置于桌角,它已成为我生活中不可或缺的一部分。每当在工作中感到疲惫不堪,被种种困惑所萦绕时,看到 “知者不惑,仁者不忧”,心中便如同拨云见日,豁然开朗,仿佛有一种无形的力量,驱散了内心的迷茫与焦虑;每当与朋友发生矛盾,关系陷入僵局,心生隔阂时,想起 “君子和而不同”,便会在内心深处涌起一股勇气,促使我主动伸出和解之手,与朋友坦诚沟通。妈妈做饭时,总会念叨 “食不厌精,脍不厌细”,即便只是简单的家常米粥与咸菜,她也会用心对待,将其做得干净清爽、热气腾腾,让平凡的食物也充满了家的味道。村里的老人们,依旧秉持着 “己所不欲,勿施于人” 的原则,调解邻里间的矛盾纠纷,用宽容与理解维系着乡村的和谐与安宁。每当谁家遭遇困难,大伙也都会依照 “见义不为,无勇也” 的教诲,毫不犹豫地伸出援手,互帮互助,让温暖在村落间传递。

原来,回望孔子,并非只是缅怀一位遥不可及的历史人物,而是在回溯那些深深烙印在我们日常生活中的人生哲理与智慧光芒,重拾那些能让我们的日子过得更加温暖、更加踏实、更加美好的精神寄托。恰似爷爷那本陈旧的《论语》,尽管纸页已泛黄破旧,却如同一坛历经岁月沉淀的美酒,字里行间所蕴含的智慧与温度愈发醇厚,历久弥香;又如同曲阜杏坛边的老槐树,在岁月的长河中,它见证了无数的兴衰荣辱,虽年轮渐多,却依旧枝繁叶茂,其树荫下的书香如同永不熄灭的火炬,代代相传,照亮着我们前行的道路。

在未来的日子里,我渴望将这些珍贵的道理,如同爷爷教导我那般,以言传身教的方式传递给我的孩子,无需讲述高深莫测的大道理,只需从生活中的点滴小事做起,比如在他人需要时递上一把伞、在公共场合给人让一个座,让孔子的智慧之光,如同璀璨星辰,继续照亮每一代人的生活,温暖他们的心灵。

【编者按】作为历史上著名的思想家孔子,提出的许多人生哲理和治国理念到现在仍然换发出智慧的光芒,值得我们去阅读研究的。审核通过,推荐阅读。编辑:李金松