香港印象

香港印象,是光影交错的浮城叙事,是人海茫茫急剧裂变的现实。是繁华都市与诗意南洋的倾心交织。

十年前7月的香港,依旧如我记忆中那般,是一个光怪陆离、充满活力与矛盾的地方。飞机降落在赤鱲角机场时,窗外是连绵的雨幕,但这丝毫没有削减我内心的期待。这座城市,对我而言,既是银幕上的熟悉,又是现实中从未踏足的陌生。它像一本厚重而华丽的书,每一页都写满了故事,而我,正翻开它的扉页,准备细细品读。

当我从舷窗外的景象便开始了这座城市独特的叙事。不再是内地常见的连绵山峦或广阔平原,而是海天一线,岛屿星罗棋布,钢铁森林般的摩天大楼紧贴着海岸线,在阳光或云翳下反射着迷离的光。引擎的轰鸣渐息,取而代之的是机场内低沉的人声、行李传送带转动的轻响,以及空气中弥漫的、混合着海风咸味与空调冷气的独特气息。这便是香港,一座无需过多言语,便已开始诉说的城市。

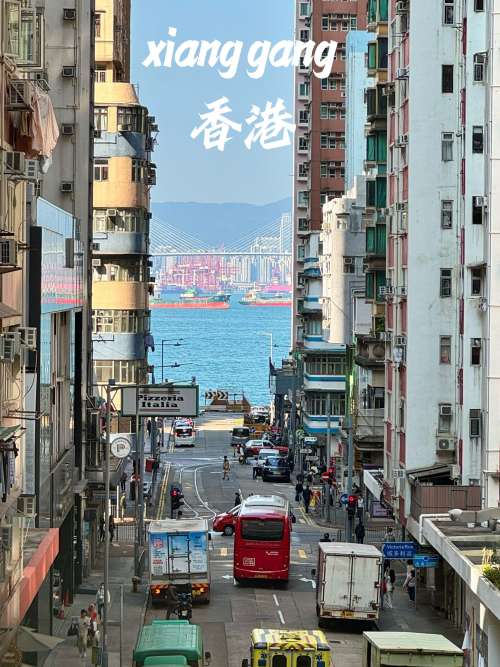

我的香港印象,首先是从那密集得令人窒息,却又充满活力的视觉冲击开始的。无论是在天星小轮上,穿行于维多利亚港那片被高楼切割得支离破碎的天幕下,还是在拥挤的地铁里,透过车窗瞥见窗外飞速掠过的街景,抑或是在中环、铜锣湾的街道上,被两侧摩肩接踵的人流和琳琅满目的招牌包围,那种“密集”感无处不在。它不是简单的拥挤,而是一种高浓度的城市能量。广告牌闪烁着霓虹的光芒,中文、英文、日文、韩文甚至法文、西班牙文的招牌交织在一起,像一场永不落幕的语言狂欢。空气中似乎永远弥漫着某种东西——或许是急促的脚步声,或许是街头小贩的叫卖,或许是隐约传来的粤曲或流行乐,又或许是某种难以言喻的、属于都市的躁动与兴奋。

这种视觉与听觉的“轰炸”,很容易让人联想到“繁华”二字。香港的繁华,是写在脸上的。中环的写字楼里,西装革履的金融精英步履匆匆,眼神锐利;铜锣湾的百货公司里,年轻女孩们精心打扮,挑选着最新的时尚单品;旺角的街头,老字号茶餐厅里,食客们大快朵颐,杯盘碰撞声不绝于耳;深水埗的旧货市场里,摊主们热情地招揽着顾客,旧物与新奇在这里碰撞。这繁华,既有国际大都市的摩登与精致,也有市井小民的烟火与实在。它不是平面的,而是立体的,是不同阶层、不同背景的人们在同一片天空下,各自演绎着生活的剧本。

然而,繁华之下,香港的另一面——那种独特的“香港味”,或者说“本土性”,同样深刻地烙印在我的记忆里。这种“味儿”,是茶餐厅里那杯热气腾腾、甜得恰到好处的丝袜奶茶的味道,是菠萝油刚出炉时,黄油在面包中融化的香气,是街头大排档里,豉油鸡、烧鹅、云吞面飘来的混合着油烟气的家常味道。这种“味”,是粤语中那些充满生活气息的俚语和表达方式,是老一辈人聊天时,不经意间流露出的对“家”的依恋和对过去时光的怀念。这种“味”,是那些隐藏在高楼缝隙中的唐楼,是石板路上的老店铺,是太平山顶俯瞰全城时,心中涌起的复杂情感——既有自豪,也有对城市飞速变迁的怅惘。

我曾在深水埗的街头闲逛,那里是香港“接地气”的代表。狭窄的街道两旁,店铺密集,五金店、裁缝铺、中药铺、面档、旧书店……应有尽有。阳光透过狭窄的巷道,在湿漉漉的地面上投下斑驳的光影。空气中混杂着各种气味,既有食物的香气,也有某种难以言说的、属于旧时光的微尘味。这里的人们似乎更“慢”一些,没有中环的急促,也没有铜锣湾的喧嚣。老人们坐在门口晒太阳,聊着家长里短;年轻人则穿梭其中,寻找着廉价而有趣的东西。在这里,时间仿佛被拉慢了,让人有机会去触摸香港更柔软、更真实的一面。那些看似破旧的建筑,那些拥挤却充满人情味的市集,恰恰构成了香港坚韧生命力的底色。

首先要到紫荆花铜像前留影,望着五星红旗迎风招展,心情激动,一百多年了,终于回来了,我望着香港回归纪念碑热泪盈眶。哦,祖国,放声歌唱吧!中国香港特别行政区湾仔博览道1号香港会议展览中心新翼人工岛上。我为祖国感到自豪。因为真正的东方大国站起来了。

翻过一架山就到了浅水湾,它依山面海,虽然是海滨之畔,但整体环境非常安静。据说浅水湾海滩上的细沙来自海南三亚,洁白如玉,装点着风水宝地。导游解说:成龙的别墅就居住在山上,车子路过,大门敞开着,那就是成龙在家!但大都时间是关着的,他有自己的事业,非常忙!

香港的矛盾性,是其魅力的重要组成部分。它既是中国的一部分,又长期受西方文化影响,形成了独特的“港式”文化。这种“东西合璧”体现在方方面面。从建筑上看,维多利亚式的古典建筑与后现代的玻璃幕墙摩天大楼比邻而立;从饮食上看,精致的粤菜、地道的港式点心与西式简餐、快餐并存;从语言上看,普通话、粤语、英语在这里并行不悖。这种文化上的交融与碰撞,使得香港既熟悉又陌生,既传统又现代。它像一个巨大的文化熔炉,不断吸收、融合、再创造。

这种文化上的张力,也体现在香港人的身份认同上。他们是中国的香港人,也是世界的香港人。在他们的言谈举止中,既能看到对中华传统文化的继承,也能感受到国际化的视野和开放的胸襟。他们关心国家的发展,也关注世界的动态;他们热爱本土文化,也欣赏多元文化。这种复杂而微妙的身份认同,或许正是香港这座城市的独特之处,也是其持续发展的内在动力。

除了视觉和味觉,香港的“触感”也给我留下了深刻印象。那是一种拥挤的触感。无论是在地铁车厢里,还是在狭窄的楼梯间,人与人之间的距离往往很近。这种物理上的靠近,有时会让人感到不适,但更多时候,它也传递出一种微妙的“共生感”。大家虽然陌生,却共享着同一片空间,呼吸着同样的空气,感受着同样的城市脉搏。这种拥挤,也催生了香港人高效、务实的生活态度。他们习惯了在有限的空间里,最大限度地利用时间和资源。排队是常态,遵守秩序是习惯,这背后是对规则的尊重,也是对他人空间和时间的体谅。

对香港的感触,还包括那份独特的“湿”。香港地处亚热带,气候湿润多雨。雨季来临时,骤雨往往不期而至,倾盆而下,瞬间让街道变成小河。但香港人似乎早已习惯了这种天气,他们打着伞,穿着雨靴,从容地穿梭在雨幕中。雨后的香港,空气格外清新,维多利亚港的水面泛起粼粼波光,高楼大厦被洗刷得一尘不染,整个城市仿佛焕然一新。这种湿润的气候,也滋养了香港无处不在的绿意。无论是公园里的参天大树,还是街头巷尾的盆栽,都显得格外茂盛。即使在钢筋水泥的丛林中,也能感受到自然的生命力。

当然,印象中也不乏香港的“冷”。那是一种来自高房价、高生活成本带来的距离感。摩天大楼里的豪华公寓与唐楼里的狭小单位,形成了鲜明的对比。地铁里西装革履的白领与街头拾荒的老人,同样共享着城市的空间,却仿佛生活在不同的世界。??这种“冷”,是现代都市发展过程中难以避免的阵痛,也是社会结构性问题的体现。然而,即使在这样“冷”的背景下,香港人依然展现出惊人的韧性和乐观。他们努力工作,追求梦想,在有限的条件下,努力创造属于自己的幸福。

维多利亚港,无疑是香港印象中最浓墨重彩的一笔。白天的维港,是繁忙的贸易港口,货轮穿梭,汽笛声声。傍晚时分,夕阳将天空染成橙红色,对岸的九龙半岛和高楼林立,与港岛的天际线遥相呼应。而当夜幕降临,两岸的霓虹灯亮起,维港变成了光的海洋。尤其是每晚八点的“幻彩咏香江”灯光音乐汇演,更是将这座城市的璀璨推向高潮。音乐声中,两岸数十栋摩天大楼的灯光依次变幻,时而如波涛汹涌,时而如繁星闪烁,时而如火焰跳动,将维多利亚港装点得如梦如幻。那一刻,所有的疲惫和烦恼似乎都烟消云散,只剩下对这座城市的惊叹和热爱。维港不仅是香港的地理中心,更是其精神象征,它连接着过去与未来,连接着香港与世界。

香港的公共交通系统,也是我印象中的一大亮点。地铁(MTR)覆盖广泛,线路密集,运行高效,车厢干净整洁,换乘便捷。巴士线路更是遍布城市的每一个角落,即使是偏远地区也能轻松到达。出租车也随处可见,服务态度普遍良好。这种发达的交通网络,使得这座面积不大但人口密集的城市,运转得井然有序。它不仅方便了市民的出行,也体现了香港城市规划的先进和管理的精细。

除了物质层面的印象,香港的人文精神也深深触动了我。在香港,你可以看到各种公益活动的身影,无论是为弱势群体募捐,还是参与环保行动,都有大量市民热情参与。香港的志愿服务体系非常成熟,志愿者精神深入人心。这种乐于助人、关心社会的风气,为这座繁华都市注入了温暖的人文底色。此外,香港的法治精神也给我留下了深刻印象。无论街头巷尾,都能感受到一种规则意识。虽然人口密集,但秩序井然,暴力冲突相对较少。这种对法治的尊重,是香港社会稳定和高效运转的重要基石。

沿着海岸线散步,看着夕阳一点点沉入海平面,将天空染成橙红色。那一刻,香港的繁华似乎变得遥远,只剩下海浪声和内心的宁静。这种南洋风情的闲适,与市区的高楼林立形成了强烈的反差,却又奇妙地共存于这片土地上。

当然,香港之行怎能少了对购物天堂的体验。我去了铜锣湾,这里是香港最著名的购物区之一。时代广场巨大的屏幕不断变换着广告,吸引着路人的目光。SOGO崇光百货、各大奢侈品牌旗舰店、潮流小店……应有尽有。我并没有购买什么奢侈品,只是在其中流连,感受那种被时尚和商品包围的氛围。在崇光百货的楼上,我还找到了一家港式冰室,点了碗红豆冰,上面铺满了红豆、炼乳、花生碎,冰凉甜腻,是夏日里的极致享受。

除了现代都市风光,香港的历史文化也同样值得探寻。我去了黄大仙祠,这里是香港最著名的庙宇之一,香火鼎盛。尽管人潮涌动,但空气中弥漫着一种奇特的宁静和虔诚。人们手持香烛,默默祈祷,希望能得到神明的庇佑。寺庙的建筑风格融合了中西方元素,飞檐斗拱下是现代化的管理设施。这里不仅是宗教场所,更像是一个社区中心,人们在这里祈福、社交、感受传统文化的力量。

行程的最后一天,我决定去爬太平山顶。搭乘着标志性的山顶缆车,车身微微摇晃,窗外是不断变化的景观。从市区的高楼,到中环的繁忙港口,再到远处的离岛和开阔的海面,每一帧都像精心拍摄的风景画。抵达山顶后,俯瞰整个香港,维多利亚港两岸的灯火辉煌得如同白昼,巨大的“星光大道”上刻满了香港电影人的名字,仿佛在诉说着这座城市的电影梦。在凌霄阁的观景台,我找了个位置坐下,看着夜色中的香港,心中充满了感慨。这座城市,既有令人窒息的繁华,也有让人放松的宁静;既有快节奏的现代感,也有慢悠悠的传统韵;既有钢筋水泥的冰冷,也有市井人情的温暖。

诚然,印象的形成总是带有主观色彩。我的香港印象,或许只是这座城市庞大叙事中的一个片段,一个侧影。它可能忽略了某些角落的沉寂,某些群体的挣扎,某些被快速遗忘的细节。但无论如何,香港留给我的,是一种复杂而深刻的感受。它是一座充满矛盾的城市:既传统又现代,既东方又西方,既繁华又市井,既拥挤又充满生机,既冰冷又温暖。它像一部永不完结的电影,光影交错,情节跌宕,总能在不经意间,触动你内心最柔软的地方。

离开香港的那天,飞机再次起飞,缓缓爬升。俯瞰窗外,香港这座不夜城依然灯火通明,像一颗镶嵌在南海之滨的璀璨明珠。我知道,这座城市的故事还在继续,它的魅力,它的复杂,它的活力,都将长久地留存在我的记忆之中,成为我理解世界的一个独特视角。香港,这座光影交错的浮城,对它的印象,远不止于此。它需要更长的时间,更深的体验,才能被真正读懂。而我,已经期待着一次又一次的与它重逢,去发现更多隐藏在繁华背后的故事。

【编者按】文章如镜头般推拉摇移,让钢铁森林与市井烟火在虚实间显影。作者以“触感”解构城市肌理,用“湿意”晕染文化杂糅,使香港在霓虹与雨雾的交织中,成为东方与西方、传统与现代对坐倾谈的精神容器。当紫荆花铜像的金属质感触碰热泪,当太平山顶的晚风揉碎霓虹,香港便成了一本摊开的浮世绘,每一页都写满东西合璧的哲学,在密集的市井烟火里,生长出永不褪色的南洋诗性。推荐阅读赏析!编辑:攀登顶峰