南桥:世间最美的廊桥诗篇

点击:373 发表:2025-09-28 16:09:11

闪星:2

点击:373 发表:2025-09-28 16:09:11

闪星:2

八月份,正是流火季节,我们去了成都。去成都旅游不能不去都江堰。

八月份,正是流火季节,我们去了成都。去成都旅游不能不去都江堰。

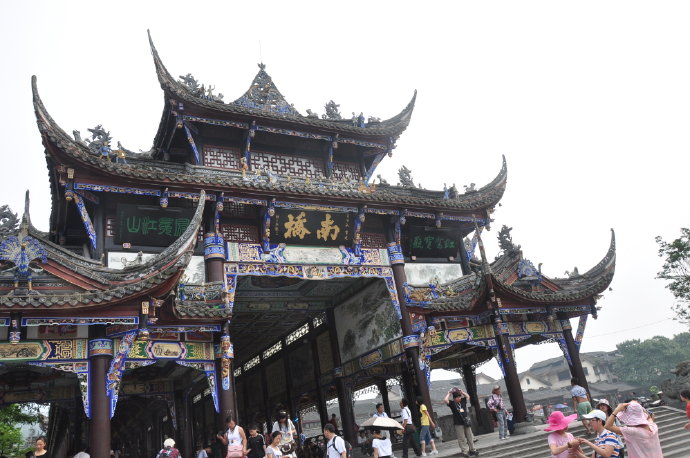

还没进都江堰景区大门,一座秀美的木质廊桥兀地映入眼帘,这就是被旅行家誉为“中国最美的廊桥”南桥。

南桥位于都江堰宝瓶口下侧的岷江内江上,是一座雄伟壮丽而又不失婀娜多姿的廊式古桥。

清光绪四年(1878),县令陆葆德用大修都江堰的结余银两,设计施工建成了这座木桥,名“普济桥”。

100多年间几经修缮,重彩油漆,使南桥愈发美轮美奂。桥头增建了桥亭、石阶、花圃,桥身雕梁画栋,桥顶翘角刺空,牌楼式三重檐桥门上泥塑各类飞禽、瓜角、走兽、人物等,桥头有木雕、吊爪、龙头、过江花板、木雕挂落等。

桥廊长140多米,增饰诗画匾联,雕梁画栋。民间彩塑、书画楹联融为一体,被誉为“水上画楼”、“雄居江源第一桥”。

走在廊桥下,还可边歇息边浏览欣赏《海瑞罢官》《水漫金山》《孙悟空三打白骨精》等耳熟能详的民间故事,那些彩塑,其情态各异、栩栩如生。

走在廊桥里,夏可避暑,冬可防寒,移步换景,景景不断,目不暇接。南桥不仅保持了江南古桥风貌,而且建筑艺术十分考究,是都江堰市一处著名旅游胜景。

南桥:岷江之上的廊桥诗篇

暮色为都江堰的水镀上金边时,南桥便从白日的喧嚣里缓缓醒来,成了一帧流动的古画。朱红的廊柱撑着黛色的飞檐,檐角垂落的铜铃,被岷江的风轻轻一碰,便抖落满桥的温柔,像是在低声诉说着百年的光阴故事。

踏上桥面,脚下的青石板带着岁月磨出的温润,每一道纹路 里都藏着过往。廊下挂着的红灯笼次第亮起,暖黄的光透过雕花的木窗,在水面投下细碎的光影,与江涛的粼粼波光交织,分不清是灯在水中游,还是水在灯里流。行人们或倚着栏杆看岷江奔涌,或在廊下驻足听水声潺潺,连说话的声音都不自觉放轻,生怕惊扰了这份独属于南桥的静谧。

最妙是夜深入静时,桥外是岷江不息的涛声,桥内是零星的灯火与低语。晚风穿廊而过,带着江水的清冽,拂过脸颊时,仿佛能触摸到千年前李冰治水的智慧 —— 正是这岷江的水,滋养了天府之国,也托起了这座廊桥的岁月悠长。

南桥不是冰冷的建筑,而是时光酿就的诗,是每个途经此地的人,心中都想珍藏的一场廊桥遗梦,醒来时,满是岷江的风与温柔的光。

南桥:岷江畔的建筑史诗与千年回响

当岷江的浪花拍打着桥基的青条石,南桥的飞檐便在水雾中显露出几分水墨般的轮廓。这座横跨内江的廊桥,远不止朱红廊柱与雕花窗棂的惊艳,其建筑肌理里,藏着古人对抗自然的巧思与岁月沉淀的厚重。

它的美,是 “因地制宜” 的建筑智慧。桥身以青石为基,牢牢嵌在岷江两岸的岩壁间,任凭百年江涛冲刷依旧稳固;廊顶采用 “歇山式” 设计,飞檐翘角如振翅欲飞的鸿鹄,既为桥面遮风挡雨,又让夏季的江风得以穿廊而过,送来沁人的清凉。

廊柱间的雀替雕刻着松竹梅兰,每一处纹样都刀工细腻,却不事张扬 —— 就像都江堰的治水工程,将精巧藏于实用,让美学融于功能。 而它的沧桑,是与都江堰同呼吸的百年记忆。南桥始建于清代光绪年间,最初名为 “普济桥”,本是一座简陋的石拱桥,后因岷江洪水中被毁,当地人募资重建,才有了如今的廊桥模样。

抗战时期,它曾是物资运输的重要通道,桥身的木梁上,至今仿佛还能看见当年车马穿梭的痕迹;上世纪八十年代,人们又对其进行修缮,在保留古建风貌的同时加固桥体,让这座老桥得以继续承载往来的脚步。

站在廊下,指尖抚过被岁月磨得光滑的木栏杆,耳畔是岷江不息的涛声,眼前仿佛浮现出李冰父子治水的身影。正是这份 “深淘滩,低作堰” 的千年智慧,让岷江从桀骜的洪流变为滋养天府之国的甘泉,也让南桥有了依托的根基。它不只是一座桥,更是都江堰水利文明的延伸,是历史与当下的对话 —— 江水流过千年,廊桥依旧,每一盏红灯笼亮起时,都在诉说着属于岷江与南桥的,未完的故事。

南桥雀替:木石间的千年文脉印记

若说南桥的廊柱是撑起岁月的筋骨,那廊柱与横梁衔接处的雀替,便是藏在建筑肌理里的 “微型史书”。这些巴掌大小的木雕构件,以木为纸、以刀为笔,将都江堰的山水灵秀与千年文脉,细细镌刻进每一寸木纹里。

凑近细看,西侧廊柱的雀替上,“松竹梅” 三友图最为鲜活。苍松的枝干以深浮雕技法凸起,松针细密如真,仿佛能听见风穿松叶的簌簌声;翠竹则用浅刻勾勒,竹节挺拔向上,与岷江岸边的实景相映成趣;寒梅斜斜探出,花瓣以镂空雕呈现,阳光透过时,会在青石板上投下细碎的花影。

这组纹样并非随意雕刻 —— 清代重建南桥时,工匠特意选取 “岁寒三友”,既暗合蜀地人坚韧不屈的品性,也借松竹的长青、梅花的傲骨,祈愿廊桥能抵御江涛与岁月的侵蚀。

东侧廊柱的雀替则藏着 “治水图” 的玄机。画面里,身着布衣的工匠正手持锸(都江堰治水专用工具)疏浚河道,身旁的竹笼装满卵石,与李冰治水时 “深淘滩,低作堰” 的古法一一对应。更巧妙的是,工匠脚下的水波纹路并非平直刻画,而是顺着木材的纹理蜿蜒,既减少了木构件的应力损伤,又让 “江水” 显得灵动鲜活。

当年修缮南桥时,文物修复师曾在这组雀替的缝隙里,发现过一小片清代的桐油麻布 —— 那是古人用来防潮防腐的工艺,如今虽已斑驳,却成了雀替与百年时光对话的直接证据。

指尖轻轻拂过雀舌的边缘,能触到木纹的温润与刀痕的浅凹。这些木雕曾在抗战时期被炮火熏黑,也曾在岷江的潮气里险些霉变,幸得一代代工匠悉心修缮:上世纪八十年代修复时,师傅们用竹刀代替钢刀,避免损伤原始木纹;近年维护时,又采用古法桐油涂刷,让木雕依旧能呼吸岷江的水汽。

如今,每当江风穿廊而过,雀啼上的松枝仿佛会轻轻晃动,治水工匠的身影似在水波里隐约浮现 —— 它早已不是单纯的建筑构件,而是都江堰水利智慧与传统木作技艺的共生体,是南桥在木石之间,写给岁月的无声情书。

南桥遗珍:藏在廊桥深处的历史印记

南桥的美,从不只在飞檐流丹的建筑轮廓里,更在那些散落在廊桥角落的历史遗存中。它们或是历经百年的文玩构件,或是见证沧桑的器物碎片,如同散落在时光里的珍珠,串联起南桥与都江堰的千年故事,让这座廊桥的经典形象愈发丰满立体。

廊桥西侧的 “普济桥” 碑,是南桥身份的最早见证。这块清代光绪年间的青石碑,碑身已被岷江的潮气浸得泛出深褐,边缘因岁月磨损略显圆润,但碑上 “普济桥” 三个楷书大字依旧遒劲有力,落款处 “光绪丁未年仲春” 的字迹清晰可辨。这是 1907 年南桥首次以廊桥形制重建时所立,碑文中不仅记载了建桥的缘由 ——“岷江内江之水,夏汛汹涌,往来渡者常苦其险,乡绅募资建桥,以济行人”,还刻着当年工匠与募资者的姓名。

如今,石碑被加装了玻璃保护罩,阳光透过玻璃落在碑上,字里行间仿佛还能看见百年前工匠们挥汗建桥的身影。 廊柱间悬挂的 “南桥” 木匾,则藏着近代的记忆。这块木质匾额长约两米,采用蜀地特有的香樟木制成,虽历经八十余年,仍能隐约闻到木材的淡香。匾额上的 “南桥” 二字为行书,笔势流畅洒脱,是 1940 年抗战时期,当地书法家为纪念桥体修缮所题。

最特别的是,匾额右下角有一处淡淡的焦痕 —— 那是抗战时期日军飞机轰炸都江堰时,弹片溅落留下的痕迹。当年村民们用湿棉被护住匾额,才让它逃过一劫。如今,焦痕被小心翼翼地保留着,成了南桥与家国命运紧密相连的鲜活见证。

而廊桥东侧栏杆下的 “镇水石兽”,则藏着与都江堰一脉相承的治水智慧。这尊巴掌大小的青石兽,形似貔貅却衔着水波纹路,是清代建桥时嵌入桥基的构件。石兽采用圆雕技法,兽身线条圆润,双目炯炯有神,底座刻着 “镇水安澜” 四字。古人相信,将石兽嵌入桥基,能借助 “神兽之力” 镇住岷江的汹涌水势,护佑廊桥稳固。

上世纪八十年代修缮南桥时,施工人员在桥基深处发现了这尊被泥沙掩埋的石兽,它的表面虽覆盖着厚厚的水垢,却没有丝毫裂痕 —— 仿佛真如古人所愿,默默守护着南桥度过了一次次洪峰。如今,石兽被移至廊下展柜,水垢被清理得恰到好处,既保留了岁月的痕迹,又能让游人清晰看见它的精巧工艺。

这些遗存或许没有金银玉器的璀璨,却带着南桥最真实的温度:石碑上的字迹记录着建桥的初心,木匾上的焦痕铭刻着时代的沧桑,石兽的纹路承载着古人的祈愿。它们与南桥的朱红廊柱、雕花雀替融为一体,让这座廊桥不再只是一座建筑,而是一个装满历史记忆的 “活博物馆”—— 每一件遗珍,都是南桥写给岁月的信,等待着游人驻足细读,读懂其中的千年回响。

南桥文玩:从 “散落遗珍” 到 “馆藏记忆” 的美好构想

若能在南桥畔辟一处博物馆,将那些散落在廊桥角落的珍贵文玩集中陈列,无疑会让这座经典廊桥的历史厚度与文化魅力再升一个台阶 —— 它不仅能让文物得到更专业的保护,更能让游人在欣赏建筑之美的同时,沉浸式读懂南桥与都江堰的千年羁绊。

这座博物馆无需宏大,只需依山傍水,与南桥的灵秀气质相融。馆内可按 “历史脉络” 分设展区:第一区陈列 “建桥初心”,将清代 “普济桥” 石碑与同期的建桥契约、工匠工具并置,通过文字记载与实物对照,还原百年前乡绅募资、工匠筑桥的场景;第二区聚焦 “岁月沧桑”,把带焦痕的 “南桥” 木匾与抗战时期的老照片、村民护匾的口述录音放在一起,让游人在触摸历史痕迹时,听见背后的家国故事;第三区则围绕 “治水智慧”,将 “镇水石兽” 与都江堰的 “水则”(古代水位测量工具)、竹笼卵石模型同展,清晰呈现南桥文玩与都江堰水利文化的深层关联。

更妙的是,博物馆可设计 “互动体验” 环节:设置仿清代木雕的工作台,让游人尝试用竹刀雕刻简单的水波纹;摆放古法桐油涂刷的体验区,感受古人保护木构件的工艺;甚至可以通过 AR 技术,让游人扫描文物时,看到石碑镌刻、匾额题字的动态过程。这样一来,文物不再是玻璃柜里冰冷的展品,而是能与游人对话的 “活历史”。

如今,南桥的文玩仍在廊间静静诉说岁月,若真能有这样一座博物馆,它们将从 “散落的珍珠” 变为 “串起的项链”,让南桥的经典不仅停留在视觉的惊艳,更沉淀为可触摸、可感知的文化记忆。

【编者按】都江堰是世界著名的古代水利工程,作者所说的,还没来得及解读都江堰,南桥先进入眼帘,这是岷江之上的廊桥诗篇,作者用文字让我们再一次领略了这样一处艺术宝库。审核通过,推荐阅读。编辑:李金松