壮哉岘,脊南北

点击:1885 发表:2025-09-12 11:12:13

闪星:6

点击:1885 发表:2025-09-12 11:12:13

闪星:6

汉水汤汤,岘山巍巍。襄阳古城,位于汉水之畔,雄踞华夏腹地,如一位阅尽沧桑的巨人,静静矗立了数千年。它是历史的活化石,每一寸砖石都镌刻着岁月的痕迹;它是重要的军事要塞,见证了无数的金戈铁马、烽火硝烟。踏入古城,仿佛穿越时空,与历史展开了一场深情的对话。

登上襄阳临汉门城楼,高大巍峨的城墙宛如一条巨龙蜿蜒盘踞。墙高三丈,内夯土坚实,外砌青砖,墙头两车道公路般宽的路面可以跑马。抚摸着城墙上粗糙斑驳的砖石,就像触摸到了历史的纹理。沿着城墙顶漫步,城垛、箭楼、烽火台一一映入眼帘,让人不禁联想到当年的战争场景。城垛后,几尊生铁铸造的大炮直指前方,虽然锈迹斑斑依然严阵以待。站在城楼之上,向外远眺,汉江奔流不息,可见汉江大桥和长虹大桥的壮阔。 向内望去,穿过熙熙攘攘的商业街,远处的明昭台和古城楼遥相辉映。城下宽阔如湖的护城河波光粼粼,江风浩荡扑面而来,碧波映着千年雉堞,如同一面巨大的镜子倒映着古城的沧桑。好一座巍峨雄壮坚固的古城,外加一道“世界第一宽护城河”天然屏障,果然“皆如金城汤池,不可攻也。”“华夏第一城池”名不虚传!

襄阳“跨连荆豫,控扼南北”,注定为兵家必争之地。清代顾祖禹在《读史方舆纪要》称:“襄阳上流门户,北通汝洛,西带秦蜀,南遮湖广,东瞰吴越。”“以天下言之,则重在襄阳……”。二千年的历史长河中,发生在襄阳的大小战役难以数计,著名的战例就有:白起水灌鄢城之战、关羽水淹七军之战、朱序抗拒苻丕之战、岳飞收复襄阳之战、宋元襄阳之战、李自成进占襄阳之战,以及解放战争中的襄樊战役等。

襄阳“跨连荆豫,控扼南北”,注定为兵家必争之地。清代顾祖禹在《读史方舆纪要》称:“襄阳上流门户,北通汝洛,西带秦蜀,南遮湖广,东瞰吴越。”“以天下言之,则重在襄阳……”。二千年的历史长河中,发生在襄阳的大小战役难以数计,著名的战例就有:白起水灌鄢城之战、关羽水淹七军之战、朱序抗拒苻丕之战、岳飞收复襄阳之战、宋元襄阳之战、李自成进占襄阳之战,以及解放战争中的襄樊战役等。

襄阳古城墙西北角,有一座与城墙紧紧相联的子城静静矗立,城墙垛堞上建有一座凉亭,凉亭中间一座汉白玉的女性雕像亭亭玉立。城墙一块清代石匾镌刻“夫人城”三字,在夕阳下泛着微光。触摸这些砖石,指尖仿佛传来战鼓的震动。东晋太元三年(公元378年),烽火灼烧着襄阳城垣。前秦苻丕率十七万大军如黑云压城,守将朱序坐镇城防,却未察觉西北角的薄弱。危难时刻,他的母亲韩夫人挽起衣袖,率领家中婢女仆妇,动员城中妇女搬砖运土。纤手磨出血痕,秀发沾满尘土,她们在原有城墙内新筑起二十余丈新城墙。当秦军如预料般攻破西北角时,一道崭新的城墙横亘眼前。韩夫人立于城头指挥若定,箭雨从她身侧掠过,砖石在她们脚下垒成不可逾越的屏障。前秦铁骑在娘子军筑起的城墙前铩羽而归。从此,“夫人城”的名字便如一枚勋章,永远镶嵌在襄阳的“铠甲”上。这座周长仅百米的子城,昭示着最坚不可摧的真理:真正的铜墙铁壁不在砖石,而在于万众一心的斗志,在于军民团结宁折不弯的脊梁——众志成城,天下便无不可守之城!

南宋开禧二年(1206年),金军分九路反攻南宋,以优势兵力围攻襄阳。此时赵淳镇守襄阳,以万余宋军抵抗二十万金军,坚守三月。赵淳对他的弟弟赵膗说:大敌当前,吾今帅襄阳,值虏入寇,誓当死守报国。”金兵临城下,统帅完颜匡多次以屠城威胁,劝降赵淳,赵淳一身正气:“各事其主,惟当以死报国,安有降理?你有军马,我亦有军马,我更有长江之险,无限战船,以待你来。”面对20倍于己的强敌,赵淳毫不畏惧——尔等只管放马过来,誓与汝决一死战!

南宋开禧二年(1206年),金军分九路反攻南宋,以优势兵力围攻襄阳。此时赵淳镇守襄阳,以万余宋军抵抗二十万金军,坚守三月。赵淳对他的弟弟赵膗说:大敌当前,吾今帅襄阳,值虏入寇,誓当死守报国。”金兵临城下,统帅完颜匡多次以屠城威胁,劝降赵淳,赵淳一身正气:“各事其主,惟当以死报国,安有降理?你有军马,我亦有军马,我更有长江之险,无限战船,以待你来。”面对20倍于己的强敌,赵淳毫不畏惧——尔等只管放马过来,誓与汝决一死战!

史载:“围城三月,大战一十二场,水陆攻劫三十四次,九设攻城之机变,为赵淳九拒之,不克而去。”襄阳被围90多天,襄阳守军与金兵大战20多场,抵挡住了金兵34次水陆攻城,以万余孤军,抵住了二十万金兵。“铁打的襄阳”一说由此而来。襄阳之“铁”,不在于城固河宽,更在于威武不屈、宁折不弯的脊梁!

襄阳环城路一座立交桥附近有一面宋代摩崖石,石刻文字为:“庆元己未寒食日,率兵将官以下,遍祭战殁将士于岩亭之野,酹酒焚币,成礼而去。清明日复携家来此,遥睇松楸,用修时祀。河阳赵淳题。”全文大意是赵淳在战后第二年(1199年)寒食日带领将士祭奠之后,第二天清明日时又带家人来祭祀。刻文简单、质朴,不重文采,没有夸饰,但淡淡文字下依然能感受到波澜壮阔的壮烈!

1235年,蒙古铁骑如黑云般压向襄阳。到公元1273年,长达近40年襄阳战云笼罩,汉江见证了一幕幕惊心动魄的壮烈。其间经历了襄阳城的失守与收复、再失守与再收复,宋蒙(元)双方为了争夺这个战略枢纽水路交通要塞,几乎集中了当时世界上最精锐的骑兵和水军,动用了当时能找到的一切先进武器,双方死伤人数超过40万人。

这期间最为惊心动魄气吞山河的就是长达六年之久的“襄阳保卫战”。在小说《神雕侠侣》里,金庸对这场襄阳保卫战进行了生动的描写,郭靖、黄蓉镇守襄阳英勇抵抗元军,两人英勇不屈,城破之时,以身殉国。小说人物有虚构,但守城将士的爱国情怀和英勇精神完全真实。当时的襄阳守将是吕文焕,守卫樊城的是范天顺。他们及全城军民在惨烈的襄樊守卫战中显示出了不输郭靖的英雄气概,其荡气回肠之处比起小说有过之而无不及。

当时蒙军在襄、樊周围的要害处都设置城寨,汉水上又布满蒙军的战船和铁索,襄阳、樊城与外界的所有联系被统统切断。而元军则采取了长期围困的策略,切断了襄阳城与外界的联系。他们在襄阳城周围修筑堡垒,挖掘壕沟,水陆阻绝宋军的出入。同时,元军还大力发展水军,弥补了自身在水上作战的短板。在襄阳周边水域,元军与宋军展开了激烈的争夺,宋军逐渐陷入了被动。随着时间的推移,襄阳城的形势越来越危急。城内物资匮乏,士兵们饥寒交迫,但他们依然坚守着阵地,与敌人进行着殊死搏斗。

当时蒙军在襄、樊周围的要害处都设置城寨,汉水上又布满蒙军的战船和铁索,襄阳、樊城与外界的所有联系被统统切断。而元军则采取了长期围困的策略,切断了襄阳城与外界的联系。他们在襄阳城周围修筑堡垒,挖掘壕沟,水陆阻绝宋军的出入。同时,元军还大力发展水军,弥补了自身在水上作战的短板。在襄阳周边水域,元军与宋军展开了激烈的争夺,宋军逐渐陷入了被动。随着时间的推移,襄阳城的形势越来越危急。城内物资匮乏,士兵们饥寒交迫,但他们依然坚守着阵地,与敌人进行着殊死搏斗。

吕文焕和范天顺利用城中的余粮,率领军民拼命死守,襄、樊两城问有一条小桥,可以以此互为倚势,互相调动兵力,宋军利用这些有限的有利条件居然撑了整整六年。当蒙古铁骑涌入城门时,范天顺仰天大呼:“好汉谁肯降贼?死时也做大宋忠义鬼!”随即在城楼悬梁自尽。更悲壮者,樊城守将牛富率百人巷战,“渴饮血水”,身负重伤后以头撞柱,纵身跃入烈火;副将王福大呼:“将军死国事,吾岂宜独生!”紧随其后跃入火海。民兵首领张顺、张贵率领百艘轻舟突破元军封锁驰援襄阳。张顺身中三枪六箭,牺牲后仍持弓怒目,僵立船头如不灭战神;张贵杀出重围求援,返程时在龙尾洲遭伏击,身中数十枪被俘,面对劝降放声大笑:“吾事毕矣!”从容赴死。

有人以脊梁撑起天地,有人屈膝爬过苟活之门。公元1267年,一位决定襄阳保卫战甚至决定南宋命运的重要人物向元军投降。这位失去脊梁骨的汉奸叫刘整,名如其人——“整”垮了襄阳,“整”垮了大宋,成为蒙古灭宋的首席“功臣”。在这之前,他堪称南宋第一猛人,擅长水战,勇猛无敌,由于杀人太猛,人称“赛存孝”(李存孝,唐末著名猛将),草原人闻之胆寒。更为可怕的是,这位“赛存孝”不仅有“勇”还有“谋”。刘整向忽必烈进言,“无襄则无淮,无淮则江南唾手可下也”。并主动请战:“臣愿效犬马劳,先攻襄阳,撤其扞。”刘整帮助忽必烈调整了战略,把突破点选在襄阳,算是找准了南宋的命门!并为其组建了水军。刘整的投诚,给了南宋致命一击,从此宋元战争态势陡转——很快,襄阳就丢了,南宋接着就没了。

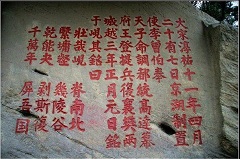

襄阳的岘山是一座历史名山,它背靠巍巍大荆山,环抱“铁打的襄阳”,峰岩直插滔滔汉水,雄据一方。名山名水出名人,传说华夏人文始祖伏羲死后就葬在岘山。岘山脚下一块方形摩崖石刻伫立在路边,石刻上书79字:“大宋淳祐十一年四月二十有七日,京湖制置使李曾伯奉天子命,调都统高达、幕府王登提兵复襄樊两城。越三年,正月元日,铭于岘。其铭曰:壮哉岘,脊南北;繄墉壑,幾陵谷;乾能夬,剥斯复;千万年,屏吾国。”

铭文(意译):壮哉岘山,你是国之南北脊梁。襄阳城墙高高,护城河深深,如高山,如深谷。皇帝果决,将士用命,终于收复襄阳、樊城两城。千年万载,永为国家屏障。

铭文(意译):壮哉岘山,你是国之南北脊梁。襄阳城墙高高,护城河深深,如高山,如深谷。皇帝果决,将士用命,终于收复襄阳、樊城两城。千年万载,永为国家屏障。

这是南宋京湖制置使李曾伯在这次“襄阳保卫战”之前不久击退蒙古大军,继岳飞收复襄阳,第三次为收复襄、樊二城所作,被称为“李曾伯纪功铭”或“襄樊铭”,是宋蒙战争不可多得的真实历史遗存。抚摸着这块古老的石刻,仿佛能感受到当年的金戈铁马和英雄气概。

岘山“襄樊铭”,见证了襄阳的辉煌与沧桑,也寄托承载了襄阳人民“千万年,屏吾国”的希望与梦想,如果没有刘整一类断了脊梁的人物,这一“希望与梦想”差一点就成功了!

眼前,石刻在余晖中如青铜熔铸,笔锋如剑劈开岩壁,“脊南北”三字力透千钧,“千万年,屏吾国”的誓言穿透战火尘烟,在七百年后的江风中铮铮作响。 历史的经验告诉我们,真正的屏障从不在城墙的高度,护城河的宽度,而在万千脊梁挺立的硬度——夫人城的砖缝间、张贵倒下的滩涂旁、范天顺自缢的城楼下,无数不屈的魂魄铸成一道无形长城。当人人心存“宁为玉碎”的决绝,城池便会永不陷落!

岘山既为南北地理脊梁,更似华夏民族精神的支点。 伫立岘山,看汉水如带绕城,襄阳城墙如苍龙静卧,夫人城上韩夫人的塑像衣袂飘飞,目光如炬。汉江奔流不息,冲刷着历史的血泪与荣光,却淘不尽那嵌入岩壁的誓言:壮哉岘,脊南北!

【编者按】作者此篇游记承载了襄阳城悠久厚重的历史,灵动的笔触揭开襄阳城的一段悲壮历史。襄阳古城历来是兵家必争之地,因此注定在此发生过著名战争无数。文中突出描绘了动人心魄的襄阳古城的子城——夫人城,是由守将朱序的母亲韩夫人在危难时刻,率领家中婢女仆妇,动员城中妇女搬砖运土。筑起新城墙,挡住了十七万敌军的进攻。还有南宋开禧二年。二十万金军来犯,镇守襄阳主帅赵淳率领一万余宋兵奋力抵抗,誓不投降。文中记录了襄阳城的城墙坚固,同时大书特书宋军的将士有着比城墙更为坚固脊梁:“宁为玉碎”的决绝,死守城池永不陷落。历史铭记为国立功的英雄,也鄙视叛国投敌的刘整之流。作者走进襄阳古城,穿越时空,触摸到古城的历史脉络,深有感慨,是一次触景生情的对话,也是一次对历史的认知。推荐阅读。编辑:空中白雪