走进上海博物馆

点击:792 发表:2025-09-07 10:53:12

闪星:2

点击:792 发表:2025-09-07 10:53:12

闪星:2

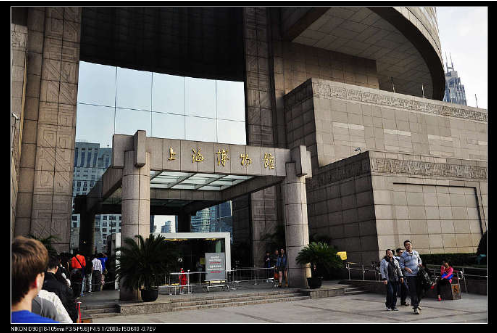

上海自由行的最后一个活动就是参观全国四大博物馆之一的上海博物馆,我们是在闭馆前的一个多小时排队经过安检才随着熙熙攘攘的参观者进去的。由于时间紧迫我们只能走马看花地浏览了。

坐落在上海人民广场南侧的上海博物馆,整幢建筑外观呈圆鼎状框架结构,上圆下方,寓意中国的传统说法“天圆地方”。从远望去,建筑恰如一尊中国古代青铜器。迈进圆形中厅,仿佛与熙熙攘攘的喧嚣市井隔绝,置身一个寂静的历史文化艺术世界。

由于是下午快闭馆了,观众仍然很多,印象深刻是,有许多外国游客,欧洲、美国、韩国、日本等等,外国友人,渴求了解中华传统文化前来瞻仰。整个博物馆设有青铜、陶瓷、书法、绘画、雕塑、印章、玉器、钱币、少数民族工艺十个固定陈列厅,另有国际交流书画展等。

走进上海博物馆:一眼千年,遇见镇馆之宝。推开上海博物馆厚重的门,光影瞬间将喧嚣隔绝在外。这座“天圆地方”的建筑里,藏着数千年的华夏文明,而几件“镇馆之宝”,更是让历史有了可触摸的温度。

中国古代青铜馆设在一楼。陈列着自公元前21世纪夏代,到战国时代各种青铜酒器、食器、乐器、兵器等。那个年代,青铜器作为贵重的合金,被制成礼仪用器,多用在祭祀祖先神灵,宴请嘉宾贵客,举行隆重典礼盛大场合。

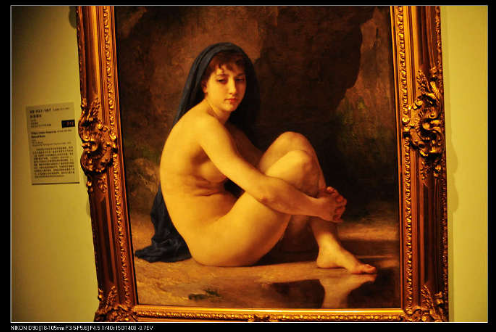

(排队参观法国油画展)

青铜器显示其主人贵族身份、地位和权利。春秋晚期的牺尊,展露古人高超铸造技术,造型繁复,纹饰精美,一副憨态可掬模样。还有编钟,大小不等,声音差异,排列组合演奏乐曲,古人蛮有创意的,生活趣味悠然自得。

最先寻到的是大克鼎,它静立在青铜馆中央,西周的纹饰在灯光下依旧清晰。鼎身的兽面纹庄严厚重,腹内近三百字的铭文,像一封穿越三千年的信,记载着贵族克受赏赐的故事。伸手轻触展柜玻璃,仿佛能感受到青铜在时光里沉淀的分量——这不仅是西周青铜礼器的巅峰,更是古人“敬天保民”观念的实物见证。

中国古代陶瓷馆位于二楼。陶瓷品种丰富多彩,古朴典雅,栩栩如生;景德镇窑,青花骑兽吹螺人像,那老翁神态迥异,生动传神;还有绚丽斑斓的唐三彩,一一汇聚古人智慧、精湛才艺。

(法国克拉克艺术馆藏油画作品首次在上海展出)

中国历代绘画书法馆居三楼。百余件绘画精品参展,此次主要是明清各派各家杰作,风格多变,有讲究工细、整饬,墨彩丰富,精巧深微的院体画;或笔墨放纵,洒落简略,写意物象形神画;约略作品,寄情山水花鸟,注重笔墨情绪,脱略形似,强调神韵颇多。笔墨各异,精彩纷呈,历史悠久的中国民族绘画,堪称世界美术领域中奇葩。

转至书画馆,目光立刻被《苦笋帖》 吸引。这是唐代书法家怀素的草书真迹,仅二十二字,却笔走龙蛇、气韵连贯。墨色浓淡交织,笔画间的飞白似有风声掠过,让人想起怀素“醉后挥毫落纸如烟”的传说。站在字前,不必懂草书章法,也能被那种洒脱奔放的生命力打动,这便是“草圣”笔下的盛唐气象。

书画展馆灯光是感应的,人走到正面灯自动亮起来,显示画全貌,当你离开时,光线渐渐暗淡,如此精心设计,可能顾及强光对画质影响,好细心啊,折射对作品尊重、保护,润物细无声。展馆宽绰,光线暗淡,人影绰绰,幽静寂寂的。

(小卖部里有很多文创产品,可供游人选购留念)

造型古朴典雅的明代家具展在四楼,以及用料宽绰,装饰繁缛,厚重华丽的清代家具,还原了明代厅堂、古代家具使用场景,那文房四宝流溢着书卷墨香。

最后在玉器馆遇见玉神人纹多节琮,良渚文化的遗珍总带着神秘气息。青绿色的玉琮分四节,每节雕刻着简化的神人兽面纹,线条细腻得仿佛是用指尖摩挲出来的。五千年前,它或许是沟通天地的礼器;如今在展柜里,依旧能让人联想到良渚先民对自然的敬畏与想象。

一个多小时,走马看花,走出博物馆时,夕阳正落在“天圆”的穹顶上。那些镇馆之宝不只是文物,更是一个个锚点,让我们能顺着时光的脉络,触摸到古人的智慧与温度。

【编者按】游记以闭馆前的匆匆观展为线,串起上海博物馆“天圆地方”里的千年文明。从青铜馆大克鼎的西周铭文,到书画馆怀素《苦笋帖》的草韵,再到玉器馆良渚玉琮的神秘纹饰,镇馆之宝让历史有了温度。外国游客的驻足、感应灯光的细节,更显文化之吸引力与守护之用心,虽走马看花,却已触摸到华夏文明的厚重脉搏。推荐阅读。编辑:李亚文