榆林的那棵老松树

点击:1673 发表:2021-06-28 10:59:06

闪星:3

点击:1673 发表:2021-06-28 10:59:06

闪星:3

位于榆林榆阳区的那棵老松树,深深地震撼了我!

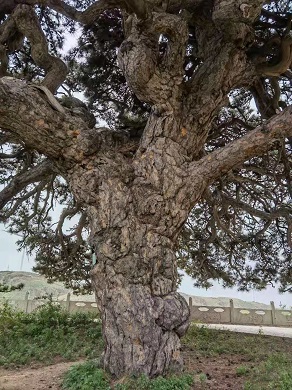

见到它的时候,我突然有一种莫名其妙、想要跪下来叩拜的冲动。四处荒秃秃的原野上,只有那一棵老松树兀自挺立,树冠如盖,远看,并不高大,走近前去,才发现它的伟岸与高大。树荫下,足足可以荫庇百十号人躲避风雨,树的主干上,树皮炸裂,一块块,仿佛龙鳞一般充满沧桑;树的每一条枝干,虬枝苍劲,像一个饱经风霜的老人,一侧的树枝,接触到了地面,不知哪年哪月,树的枝干已经扎进土地,也成了树;树上的每一个更细的枝干,望去,也都充满着一种力量,绝无新树枝的那种柔美与脆弱,即便是树顶端的那些看似很细小的树枝,也透着钢筋一般的坚硬,有着历经风霜雨雪之后的淡定与从容,不怕风霜,不惧雨雪,任尔狂风暴雨,任尔飞沙走石,绝不屈服。

树的根部,那一层层蜕掉的树皮留下来的根茬,已经有厚厚的一拃,似乎在默默地诉说着它的年龄。这棵油松被列入了陕西省的古树名木,距今已经有1100年的历史,属于特级保护对象。

榆林古时也叫朔方,很多地方是沙漠,或者是沙化的土地。即便是到了今天,那里如果一起风,也很容易是遮天蔽日的沙尘天气,这些年,榆林的绿化已经好了很多,但即便如此,那房子门窗就算是关得严实,桌子上,沙发上,也很容易落满细细的尘土。遥想一千年来,这棵树,在这样恶劣的环境中,它到底经历了什么?遭遇了什么?见证了什么?或许只有它自己知道,但也许正因为经历了太多,遭遇了太多,见证了太多,它反而变得沉默不语,波澜不惊。风来了,它不会随风摇曳树枝蹁跹起舞,雨来了,雪来了,沙尘暴来了,它也只是默默地承受,默默地接受;人们看它,或者不看它,人们赞美它、或者忽视它,它都一样,不亢不卑,屹立在那片四周一片荒芜的土地上,就像是一个地标,昭示着世人,也昭示着其他的生命们:即便是在这样恶劣的环境中,只要足够顽强,就可以把自己活成一尊神,活得令所有生命们肃然起敬,活得令人不得不心生敬畏!

曾经见过黄帝陵的黄帝手植柏,民间的“七搂八拃半,疙里疙瘩不上算”,足见其粗壮雄伟,高大威猛,在蒲城一个村子见过“中国第一槐”,在兴平,见过据说是武则天亲手种植的那棵树龄已达一千二三百年的老皂角树,在咸阳长武,见过一棵七百多年的老柳树……也见过许多村子的不少古树。每每见到这样的古树,总是心生喜欢,也心生敬畏,围着树,总要照很多照片,总想把树的各个方面都详细地记下来。但那些古树,远了照,虽能照出全貌,却常常显不出其高大伟岸,近了照,虽能显示局部的沧桑与古老,却又看不到整个树的全貌,如何两全其美,还真是没有办法。

著名散文大家,原国家新闻出版署副署长,写过《觅渡、觅渡,渡何处》《大无大有周恩来》《假如毛泽东去骑马》《这思考的窑洞》等文采斐然、大气磅礴的政治散文的梁衡先生,后来专注于对人文古树的采写,他曾发誓要写一百个人文古树的散文,对于那些古树,他的要求就是不仅要古老,而且要有人文故事,要能透过树,看到人,看到历史的细节,看到时代的烽烟,唯有这个时候,树已经不仅仅是树了,它成了历史的见证,它甚至本身就已经是历史。站在那样的古树面前,历史就变得具体、生动,并且有了血肉,他把那些文章集成一册,名字就叫《树梢上的中国》,写古树,何尝不是在写中国的历史?

但是,见过了那么多的古树,看了许多写古树的文章,除了心生敬畏,心生感叹,心生喜欢之外,却从来没有把古树和中华民族的图腾“龙”联系起来。但是,在榆林的那棵老油松面前,面对着虬枝苍劲的枝丫,面对着令人震撼的仿若一块块龙鳞一样的树皮,面对着即便是最细的树枝也透出的钢筋一样的坚硬,面对着历经风霜雨雪不畏惧,面对着各种灾难,磨难,困难却绝不屈服,依然坚强活着并且沉静淡然的那棵树,我突然觉得,中华民族的图腾——龙的形象,或许最初就是源自于沧桑古树所给予的某种启示,后人才因此创造出了这样一个龙的图腾。中华龙,可不就是历经风雨磨难,任何困难面前也绝不屈服、任何恶势力面前也绝不退缩、总会顽强地战胜一切敌人并且精彩活下来的这样一个形象?!

榆林的那棵树,令人震撼,叫人难忘、也叫人浮想联翩。

【编者按】一棵古树,榆林榆阳区的那棵老松树已经有1100年的历史。见到它,作者采用透视法将古树远小的全貌形象;近大的细节、放大的树干、炸裂树皮像龙鳞;整棵树更像一个饱经风霜的老人,如此生动的描述,不仅深深震撼了作者,也震撼了读者。千余年古树的生命力是顽强的,哪怕是经年承受飞沙走石,风霜雪雨,它仍然根扎于大地深处,它的年轮是生命的记忆,它的枝干、它的叶茂、它的炸裂树皮,是它倔强性格的表征。古树——龙的形象,更是中华民族的图腾。作者触景睹物,生情联想,抒情议论创作了这篇散文,给人力量,启迪人们敬畏自然,敬畏生命。值得欣赏。感谢赐稿,推荐阅读。编辑:空中白雪