【童年地理】在金鱼胡同生活的日子(四)

点击:2106 发表:2023-07-10 11:19:28

闪星:5

点击:2106 发表:2023-07-10 11:19:28

闪星:5

东华门两边的护城河俗称筒子河,有一天,一个同学拉我去那儿钓鱼,我说,没钩没竿没食儿,怎么钓?他说都不用,只要把缝衣针弄弯,穿上一根线就行,我不信,以为他在逗我玩。记得那时,全家去北海公园,爸爸一早起来就忙活,颤颤的海竿,轻轻的漂儿,弯弯的鱼钩,长长的弦儿。酒糟、馒头渣儿、蚯蚓香油和好的鱼饵,家伙事儿,一应俱全。到了五龙亭西边的水面,弟妹都跟妈妈去玩了,只有我陪着父亲,他把杆甩得老远,坐在小马扎上,一动不动,我站着,紧盯着水上隐约可见的浮漂儿。两边都有人扬竿,然后,一条条欢蹦乱跳的鱼出水了,我也盼着父亲扬竿儿,可是他吊起的却是一次次的空欢喜,急的我恨不得跳下去,每一次都是满心欢喜去,提着空桶归。

我虽然不信同学的话,但是因为好奇,还是跟着去了。到了筒子河,我们趴在矮墙上,就可以看见很多小鱼在靠近我们的水面嬉戏。我的同学拿出钩穿上线,贴着墙壁一点一点顺下去,他用的还真的是缝衣服的针和线。线不够长,又接了两次才够着水面。这个同学很机智,他的动作很隐蔽,即使有人过,也以为我们在观鱼。他似乎很有经验,钩一下去,一群鱼争着咬,我还没看清怎么回事,一条鱼已经上来了,他一捏鱼嘴,脱了钩,把它扔在地上。往水里看时,小鱼都是青黑色的,到了地上白白的肚皮闪着银光,它跳着,翻腾着,很快变成了泥鬼儿,我是又爱又怜。我的同学可神了,眼见一条又一条扔在我面前,我的心就像地上的鱼,一个劲儿地扑腾。我也来了神儿,一定得试试,就学着他的样子,屏住呼吸,把钩垂下去。啊,鱼都过来了,好几条,睁着咬,这鱼太傻了,马上就是我的了,可以拿回家在爸爸面前显摆了,瞅准机会,用力一抻,上来了,上来了,越往上我越小心,鱼一点儿也不老实,不停地挣蹦,我的心都快跳到嗓子眼了,就在快要抓住的一刹那,它猛一打挺儿,来个鹞子翻身,逃了。近在咫尺,唾手可得的“战利品”瞬间化为乌有,我一下子就懵了,心缩着,随鱼入水,头皮发麻,身上湿透了,痒痒的,好像有许多小虫在爬。地上的鱼奄奄一息,不再折腾,大口喘着气。我赶紧把它们兜在怀里,往家跑,放在洗脸盆里。有了水,小鱼又活了,除了一条翻了白儿,其余的都露出了青青的背脊。

我就不信我钓不上来,第二天下午放学,挑了一根针,在火上烧红,用钳子夹弯,穿上线,还端着半盆水,出发。怪了,那天鱼很少,而且机灵得很。偶有现身,一有风过,迅疾沉没,踪影全无,天都黑了,一无所获。到了家弟弟问:“鱼呢?”我的脸发烧,有点儿无地自容。

金鱼胡同住家少,平时很安静,打破宁静的往往是老北京的叫卖声。剃头的、打鼓儿的、磨剪子磨刀的,还有锔盆锔碗焊洋铁壶的。我最爱听的,还是卖小金鱼和《北京晚报》的,还学着吆喝。我从小嗓子就好,这大概是遗传,平时听爸爸唱花脸,妈妈唱老旦,都特是味儿。不是爸爸说开口饭有第一没第二,我差点儿上戏校。母亲听了我的叫卖说:“好听”,不久就真的用着了。

《北京晚报》刚创刊那阵儿特火,不好买。后来出多了又卖不了。有一天老师把我们几个男生留下来,塞给每人一沓儿报去推销。我说去东安市场,那儿人多。于是几个人合伙儿扎堆儿,好容易有一个买的,四个人抢着递上去,弄得人不知如何是好,于是分道扬镳。“卖报,卖报,”喊了半天,也没人搭理我,我突然想到了吆喝。开始张不开嘴,后来豁出去了,卯足了劲——“北京晚报——买报——瞧”我特意把报字儿拉得特长再喘口气,在报那儿拐个弯、一抖,再把瞧字儿慢慢吐出来,让它给人余韵绵长的感觉,没想到,还真灵,一声唱罢,涨红了脸,惹得不少人回头,惊奇地望着我,瞅准机会,管他掏钱不掏钱的,我都递一份,甚至买过的也再塞一份,功夫不大,齐活。第二天,我捧着一把零钱放在讲台上,有的同学把没卖掉的报又还回来,老师夸我,同学们用羡慕的眼光望着我,我挺着胸,那得意的劲儿,甭提了。

大约是三四年级的时候 有过一次长久渴望,这源于课上的一幕。一天,老师在板书,除了轻轻地哒哒声,教室里静极了,突然一种悦耳的声音响起来。“口琴”我惊叫。老师转过头,一道严厉的目光从眼镜上边射出,口琴被没收了。“哪儿买的?”课后那个同学把我带到东安市场的一个卖乐器的玻璃柜前,“瞧,就这个。”随着他的手指,我看见一把明晃晃的小口琴,价签上写着:上海,敦煌,32格,一块三毛二。这下犯难了,啥时候能攒够这么多钱那?忽然我有了主意。从那以后,家里买东西的活儿我包了,不管打醋买酱油,都得扣下几分钱,买东西在东安市场对过的天义顺,所以三天两头就跑到市场去看,越是接近那个玻璃柜,心跳得就越厉害,就怕有一天那琴就没了。年轻大辫子的阿姨都认识我了,“放心吧,还有那。”话虽这么说,我还是不放心,索性连偶尔的早点钱也省了,那时一个大油饼才三分钱,忍饥挨饿,一分二分地攒,一天两天地盼。钱一点点多起来,东藏西藏的生怕被发现。就在快攒够的时侯我最担心的一幕还是出现了,柜台里摆小口琴的位置空了,售货的小伙子说:“没了。”完了,一年多的渴望化作一场空欢喜,我的心落寞惆怅空空荡荡。

我就是不甘心,明知道没有了,可下了学还是不由自主地往市场跑。大辫子阿姨远远地看见我来了,连忙蹲下身去,我以为她在躲我,可是,当她站起身的时候,奇迹出现了,一把明晃晃的口琴出现在柜台上,原来这是她特意为我留下的。我二话没说,连忙往家跑,跟妈妈说了实情,妈妈一边掏兜儿,眼泪便流了出来。我捧着钱,一溜烟儿地跑出门去。阿姨在柜台上一分二分地数着,慢条斯理,她把褶皱的纸票儿一点点捋平,我心里催促着“快点,快点。”觉得时间过得那么慢,眼睛一直盯着银光锃亮的琴,好像一转眼它就会消失似的。

从那以后,琴就揣在兜里,走到哪儿吹到哪。最惬意的就是在北海的小船上,一曲《让我们荡起双桨》飘出,引得来往的船只张望。快到国庆节的时候,有一天,王府井树上的大喇叭里突然传出一首特别好听的歌,我跑去,一遍又一遍跟着唱,跟着吹。后来才知道,这首歌就是《歌唱祖国》。学校成立了口琴队,到了队里,会的歌越来越多,五一游园,十一狂欢,都有演出,朱德爷爷还来听过。我们在中山公园的五色土围起圈,把《中国人民解放军军歌》和《跳吧跳吧》献给他,阳光照耀着每一个兴高采烈的面庞,群情振奋,热血沸腾,至今难忘。可以说,这把小琴就是引我后来走进北师大音乐系的音源。

有几年我特别盼着国庆节那一天,不为别的,就等着夜幕降临礼花绽放。轰隆隆炮声过后,彩龙升空,缤纷的礼花争相怒放,花落后留下团团棉花一样的烟云,有的渐渐散去,有的渐渐长大,“降落伞!看“降落伞!”有人大喊。伞花漫天,在空中自由翱翔,越来越大,离我越来越近,我的心也越跳越快,一只、又一只正在向我们飞来,地上的人欢呼雀跃地跟着跑。那伞故意捉弄人,眼看快抓住了,一阵风,又跑了。我上了房,拿了根长竹竿拦截,总是差那么一点点。眼看着伞从身边头顶飘过。有的挂到了树上,有的落到别人家。心里那滋味真难形容。夜空恢复了宁静,伞花也再难觅踪影,在房上总觉着悬,正当我要从房上下来时,不知从哪儿又飞来一只。说时迟,那时快,哪儿跑,逮住了,终于逮住了,这是一只棉纸的小伞,它似乎只是为了安慰我才出现。

第二天在学校,有的同学拿来白花花的绸伞,而且比我的大多了,我羡慕极了,但也只有盼来年。又一年礼花绽放,又一次伞花满天,可风的脾气变了,一路向南,向前门飘去,把我日思夜想的梦吹跑了,真是风水轮流转。第三年,我懂了,不再跟着伞跑,不扎堆。就在协和医院北墙偏僻无人的胡同里“守株待兔”。该着我走运,一只巨大的绸伞从天而降,几乎是送到我手上的,我正要卷起来,一伙孩子不知从哪儿钻了出来,他们脚踏“风火轮”(一种捡破烂的车)飞驰而至,一人一把,抓得死死的,谁也甭想独得。这些捡煤核的孩子,天不怕,地不怕,惹不起。有人把长长的伞绳儿缠在腰上,两只黑手把雪白的绸子弄得特脏,我是真不舍得放弃,但也没辙,就这么僵持也不是办法,这时有人拿来小刀,一点一点剌开,抓多少得多少。到了家打开一看,还真不小,但锯齿獠牙,狗啃的一样,剪齐了,做了两个小手绢。

一九五八年,大跃进开始,“五年超英,十年赶美,一天等于二十年”,口号喊得震天响。门口对面的黑墙变白了,紧接着一副彩图出现了。一个巨人,双手劈开一座山,巨浪翻滚涌出。上面写着新民谣:天上没有玉皇,地上没有龙王,我就是玉皇,我就是龙王,喝令三山五岳开道,我来了。那时候的人,就像上足了的发条,浑身是劲。大炼钢铁,为1070万吨钢而奋斗,可以交的铁家伙都捐献了,有个女同学把他家门口的龙爪槐锯了,用排子车拉到学校的操场上,那里的破铜烂铁和柴火堆得像小山儿,刚砌好的小高炉开始点火。弟弟妹妹把家里能交的都交了,轮到我这儿,连根钉子也找不着。忽然,我看到了洋炉子盖儿,我想,火上有壶压着,大概可以不用的。最后一天捐献,天色已晚,也来不及多想,连忙找个破书包包好就往学校跑,老师奖了我一根铅笔。到了晚上,封火找不着炉盖。审到我,再也瞒不住,招了,妈妈紧紧搂着我,躲过了父亲的惩罚。

总路线、大跃进、人民公社,集体食堂大锅饭刚要热火朝天地兴起来,困难时期来了,饥饿笼罩着每一个家庭。有人浮肿,饿死了,吃一顿饱饭,成了每一个人的梦想,尽管如此,那时的东来顺饭馆每天晚上还是把整筐的鸭下水倒掉。柳大爷捡来很多,鸭胗、鸭心、鸭肝洗净炖着吃。小院飘着诱人的香气。尽管饿得见了什么我都想咬一口,但对垃圾堆里捡来的东西,不敢尝。柳大爷天天吃这个,上火,不消化,不久就撑死了。

我六年级了,十三岁,个子一下儿蹿到一米七,进入四长生物时期,饭量猛增。我做饭,蒸窝头分六种,我的最大,按年龄,一个比一个小。吃饭了,我从小吃饭慢,弟弟狼吞虎咽,三两口吃完了看着我,无奈,我把自己那份掰开分给他。接着,妹妹们也一个个看着我,我又分她们一点,到后来,我自己没剩几口。我站起身,从面袋里抓了一把生豆面,用元书纸包好,在中午上学的路上打开,一点点舔着吃,到了学校,好多同学取笑我,才知道是因为腮帮子上还沾着面粉。下午放学放下书包,拍洋画儿、滚铁环、歘拐、抽尜尜儿,跳房子……好玩儿的游戏不少,好多同学都爱找我玩,只要抱着弟弟妹妹就行。但多数时间是抱着最小的妹妹到东安市场,一进北门,左边就是卖广东炸糕的,两个炸糕一碗红豆粥。下午体育课,女同学拽包、跳皮筋儿。男同学骑马打仗,踢足球,对于爱运动的我,那点豆面早就消化的无影无踪了。奶香扑鼻,饥肠辘辘,我一勺一勺地把粥吹凉,一口一口地送进小妹的嘴里,她咽美食,我咽口水。我饥饿难耐,多希望妹妹把勺推开,或剩下一点点炸糕。但没有,一次也没有,连一点糖渣也没留。对面坐着两个人。女子齐耳短发,一脸文静,男子白皙清瘦,带着黑边秀郎境,他们都穿着蓝上衣,胸前的徽章白底红字“北京大学”,不时地打量着我,眼光很奇怪。

小学生活结束了,取完毕业证书,在教堂前练自行车,累了,就坐在大理石台阶上歇着。这时,一个婷婷袅袅的姑娘从远处走来,她的辫子又黑又长,眼睛又大又亮,紫花格上衣真漂亮。她姓卢,六年级第二学期转来的,就坐在我后面,她一来,我上课就不像以前那么专心了。她好像没看见我,看着她就要从岔道走过去,我急忙喊:“哎,水彩还在我这儿呐,怎么还你?”“不要了,送你了。”说完,风似的,带着我不舍的目光走了。

我不知道什么时候开始注意她的,或许是因为她特热情大方,爱帮助人,反正我开始喜欢听她那温柔的声音,爱闻她身上雪花膏的香气,为什么会对女孩子有不一样的感觉,我也说不清。水彩是她主动借我的,后来我上了男校,她去哪儿了不知道,几十年没消息,但那盒水彩,我一直舍不得用,也不给弟弟妹妹用。

一九六一年九月,我走进中学的大门,开始了人生新的旅程,不久也离开了金鱼胡同,在宣武区虎坊桥翻开了新生活的篇章。

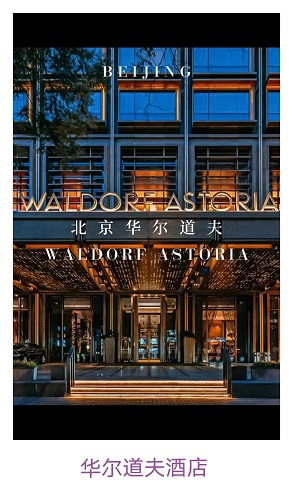

关于金鱼胡同的起源,说法很多,其中妈妈的话印象最深。小时候,我曾问妈妈,为什么我们这儿叫金鱼胡同?她说,古时候,胡同西口曾挖出过一个聚宝盆,盆里有一条黄金的大鱼,轰动一时,后来就有了金鱼胡同之称。这大概是传说,无论真假,金鱼胡同寸土寸金是真的,特别是改革开放后这儿绝对是商家逐梦的聚宝盆。七十年过去,只在转瞬之间,斗转星移,金鱼胡同每天都在变换着容颜。我们的小院先是建起了中西合璧古色古香的台湾饭店,曾几何时,又被希尔顿旗下的世界级顶奢品牌华尔道夫酒店取而代之,它通体全铜,金碧辉煌,与东口的王府饭店,西口的东安市场交相辉映,矗立在时代的最前沿。

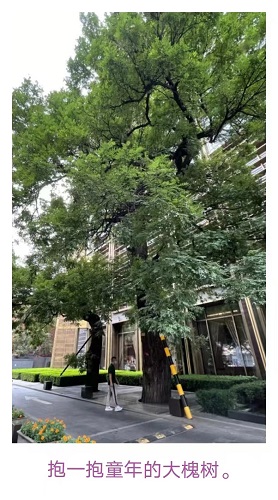

胡同的味道变了,这是时代发展的必然,怅然之余,惊喜地发现,在这极具现代化的大厦里,还建了四合院,真可谓“金屋藏娇”,算是留住了老北京胡同的魂。当然,它的档次远远高于总统套房,便不再是当年老北京到处可见的“寻常百姓家”。但是不管怎么奢华,我也得回去看一眼,因为那里毕竟是我来到这个美丽世界的原点。在哪儿坐一坐,站一站,抱一抱那颗仅存的刻着我童年真趣、至今依然健硕的老槐树。

冉冉时年暮,缕缕情思长,夕阳无限好,急弦谱华章。

谨以此文献给和我一样与共和国一起同行的人,并向“童年地理”的设计者致以深深地敬意。

2023年7月8日于北京为之斋。

【编者按】在浓浓的北京胡同文化氛围中,儿时的金鱼胡同充满了乐趣,也充满了无奈。闲暇时,可以在筒子河钓鱼;去东安市场用余韵绵长的嗓音推销报纸;忍饥挨饿积攒零钱买心仪的口琴;参加学校口琴队;与拾煤核的孩子争抢绸伞;抱着最小的妹妹到东安市场喂妹妹吃粥……斗转星移,金鱼胡同每天都在变换着容颜,但那里却记载着满满的乡愁。推荐阅读。编辑:李亚文