岁月的年轮 (3)

点击:163 发表:2025-09-09 13:58:08

闪星:0

点击:163 发表:2025-09-09 13:58:08

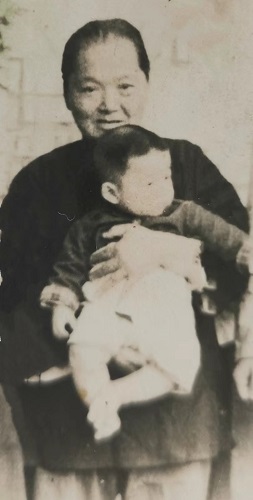

闪星:0 我小时候是外婆带大的,一直到外婆去世我们一刻也没有分开过,外婆对我无微不至的关怀让我至今难忘。我的外婆是一个小脚老太太,牙一颗也都没了,满脸的皱纹记录着饱经岁月的沧桑。外婆姓张,由于在旧社会妇女地位低下,她的父母按照惯例没有给她起名字。她嫁到晏家后,为晏张氏。这个名字一直沿用到她去世那一天。外婆在我幼小的心灵中一直是一个让人非常崇拜的人物。因为她一个小脚老太太曾经在1940年徒步去革命圣地延安去找我的妈妈。

根据外婆讲,外公是个有文化的人,写的一手好字。本来当一个教书先生到也衣食无忧,但是外公自视清高,不愿意这样了此一生,便到河南的一个小县城谋到一个县里文书的差事。差事还是比较体面,相当于现在的公务员,但是收入却微薄。这对于过惯了乡村土财主生活,使奴唤婢的外公、外婆来讲,这点收入真是入不敷出。

外公本来也可以帮助别人写点东西或在红白喜事上写点东西挣点钱贴补家用,但他却不屑一顾,他认为这是文人的耻辱。文人就应该不为五斗米折腰。当然了,外婆是大家闺秀,除了让别人伺候更是什么活也干不了。生活的艰辛和自视清高使外公一天到晚郁郁寡欢。在1942年春天,外公咳血而死,用今天话讲死于肺结核。

外公本来也可以帮助别人写点东西或在红白喜事上写点东西挣点钱贴补家用,但他却不屑一顾,他认为这是文人的耻辱。文人就应该不为五斗米折腰。当然了,外婆是大家闺秀,除了让别人伺候更是什么活也干不了。生活的艰辛和自视清高使外公一天到晚郁郁寡欢。在1942年春天,外公咳血而死,用今天话讲死于肺结核。

外公死后等于断了外婆的生活来源。这时外婆做了令人震惊的决定,她变卖了少的可怜家产,埋了外公,要千里迢迢的到延安找我的妈妈和舅舅。那时候正是抗日战争时期,内战外侵交织在一起,这对于一个大门不出二门不迈的小脚女人做出这样的决定是需要多么大的勇气呀。

那时,而外婆仅仅知道一个大概方向,就带着少有的盘缠,用小脚走到延安。一路上,千山万水,风餐露宿不算,还要沿街乞讨。就这样外婆一路风尘仆仆从河南来到了西安八路军办事处,一路上过日军卡子,国民党军卡子,和难民一起晓行夜宿,其艰辛不必细说。沿途外婆认识了老张、老李、老王等,他们有的是八路军家属,国民党军家属,难民等三教九流。解放后再见面时,外婆带着我和他们彻夜长谈那段难忘的经历。我只记得这些人说话口音很重,能听懂不多,渐渐的躺在外婆怀里睡着了。一觉醒来,发现外婆哭了。我不知道为什么外婆遇到了老朋友怎么会还难过呢?

原来,外婆到了西安八路军办事处再也不能前进了,这倒不是路难走,体力不支,依着外婆的劲头走到莫斯科都没有问题。这主要是再往前走就不是过卡子的事了,而是要过若干道封锁线。这里包括国民党封锁线和日军封锁线。而且去解放区还需要西安八路军办事处开的路条。

在西安八路军办事处,经过办事处工作人员的简单询问,外婆不知道我母亲和舅舅在八路军那个部队或那个工作单位,仅凭着一封字迹模糊的报平安家信,更何况一个小脚妇女要过数道封锁线,工作人员不相信外婆到延安能够找到我的母亲和舅舅,因此没有马上给外婆开路条,让外婆等等再说。

f 这样,外婆被安排在办事处帮忙洗衣服、做饭、打扫卫生。在办事处,外婆看到每天都有许多人其中也有不少进步青年奔赴延安解放区,她心急如焚。机会终于来了,一天清晨,外婆正在院子里打扫卫生,周总理偶尔因事路过办事处(解放后外婆看到了总理照片才确认的)并和办事处的领导在交谈什么。

据外婆后来说,她认为这个浓眉大眼的八路军干部一定是一个大官,因为那些办事处的领导都在听他作指示。外婆不顾一切的跑了过去,向周总理诉说了她的经历。总理当即让办事处领导处理好此事。没过两天,办事处一位工作人员找到了外婆,告诉她明天有一辆汽车往延安送物资,考虑到外婆是小脚,让外婆搭车去延安。

天刚蒙蒙亮,外婆收拾了一下随身物品就搭上了一辆军用卡车,卡车很快就离开了西安颠簸在陕北黄土高原上。这是外婆平生以来第一次坐汽车,道路的颠簸,车里弥漫着陕北黄土高原的黄土和令人窒息的汽油味,外婆呕吐不止,浑身无力。终于停车了,车出了毛病。利用司机修车的空隙,外婆找到了押车的负责人表示她不想坐车了,要走到延安。负责人惊愕之余婉言拒绝外婆的要求。

一会车修好了,外婆坚决不上车,负责人怕耽误了时间只好把外婆交给了当地的地下交通员,让他们照顾一下外婆并和下一批去延安的人一起走。这样外婆和交通员一起到陕北的一个小农村又住了下来。当时的地下交通站虽然归共产党领导,但是基本上是没有什么补贴,还要负责南来北往八路军干部的接送、安全,生活异常艰苦。外婆很后悔没有和卡车一起走,给交通站添不少麻烦。

正当外婆焦急等待之时,交通员告诉她:“大嫂,得亏你没有跟那辆卡车走,那辆卡车离开这儿不久就遭到了日本人飞机的轰炸,车上的人全都炸死了。”外婆有想起了那位送她的八路军干部,临别时那位八路军干部自己饿着肚子却把的干粮全给了外婆。外婆感谢道,到了延安,找到儿子和女儿请他吃炒鸡蛋呢,怎么转眼间人就没了呢?这是外婆第一次感觉到战争的残酷。她哭了一下午,到村子口一个小土地庙,烧纸祭祀那位最后也饿着肚子走了牺牲的八路军干部。

没过多久,去延安的人凑齐了,男男女女不少人,主要是去延安的青年学生、八路军家属。晚上,在交通站开了会,交通员告诉大家要过5道封锁线,其中有3道封锁线是国民党的,晚上过国民党封锁线时不要出声,动作要尽量放轻,即使被哨兵发现也不要紧,一般哨兵会朝天开枪,大家不要害怕。有2道封锁线是日本人的,过日本人封锁线时绝对不能出任何声音,日本人是往人身上开枪的,而且有探照灯。

以前,在过日本人封锁线时,有人憋不住咳嗽一声,被日本人发现了,男男女女20多人全部被打死在封锁线上。因此,有咳嗽病的人,带小孩的人一律不准过日本人封锁线。如果在过日本人封锁线被意外发现了,打散了,那就要自行前往延安,千万不能再回交通站,这样容易暴露交通站目标,而且不能在日本人占领区的村子投宿,因为这些地方没有我们的人,很快就会被敌人发现。最好的方法是白天躲在青纱帐里,晚上顺着北斗星的方向向北走。

据外婆讲,第二天晚上他们就出发了,过日本人封锁线时就被发现了,探照灯四处乱照,如同白昼一般。队伍很快就打散了,死的死,伤得伤。外婆总算侥幸过了封锁线躲到了青纱帐里。在黑暗中外婆摸索着前进,陆陆续续的遇到了打散了的同伴,三个男人一个妇女。五个人都是老弱病残,于是他们结伴而行。

据外婆讲,第二天晚上他们就出发了,过日本人封锁线时就被发现了,探照灯四处乱照,如同白昼一般。队伍很快就打散了,死的死,伤得伤。外婆总算侥幸过了封锁线躲到了青纱帐里。在黑暗中外婆摸索着前进,陆陆续续的遇到了打散了的同伴,三个男人一个妇女。五个人都是老弱病残,于是他们结伴而行。

外婆说,最可怜的是那位妇女,在他们惶恐赶路之余,那位妇女突然想到了身上包袱,急忙打开了包袱,包袱里包着一个未满周岁的婴儿,过日本人封锁线时为了怕孩子哭,包袱打的太紧了,孩子已经憋死了。天呀,一个亲手杀死自己孩子的母亲当时会如何悲痛呀,外婆没有看到她流一滴眼泪,只是静静的把死去的孩子埋在了青纱帐里。也许她受到过太多的磨难,眼泪早已经流干,也许她把仇恨深深的埋葬在心里。

再往前走,困难接踵而来。首先是带来为数不多的干粮跑丢了不少,剩下的干粮无论如何也支持不到延安。讨饭是必须的,问题是谁去呢?这里是通往延安的敌占区,操着一口南方口音你不是八路军家属谁是八路军家属?男人更不能去,一去准当八路军抓起了。最后外婆担当了这个重任,反正不讨饭最后的结果就是饿死。小时候外婆曾经和我讲过,她一辈子也不喜欢北方,在南方讨饭是饿不死人的,北方人真穷呀,什么都没有。尽管这样外婆还是总能讨到一点吃的。

有一天,村子里有一家大户办喜事,外婆实在饿的走不动了,也许是外婆长的面善,管家动了恻隐之心,让外婆到大宅院厨房烧火,走的时候可以管她点吃的。完事后管家催她快点走,并说一看她就是八路军家属不是讨饭的。外婆感到很奇怪,管家告诉她,当地讨饭是有规矩的,再穷的讨饭人必须有一个破碗和一个打狗棍,如果没有这两样东西不是过路的八路军家属就是逃犯,反正不是讨饭的。

临走时,管家给了外婆一个破碗和一根棍子,外婆千恩万谢。最后外婆想起了在青纱帐挨饿兄弟,想要一个馍带走。管家说那可不行,吃随便,带走不行。尽管已经吃饱了,外婆还是一咬牙又塞到嘴里一个馍,一边嚼一边走出了院子。出来后,外婆急忙吐了出来,把嚼碎的馍又捏成了一个馍给那几个弟兄带去了。那几个人看到外婆讨来了馍,三口两口就吃了,把外婆佩服的五体投地。这件事以至于多年后(解放以后)他们见面聊起往事还对外婆称赞不已。

记得我小时候,有一次张爷爷(那三人中的一个)带好多吃的看外婆(那次经历把他们都饿怕了,每次见面他们都带好多吃的,叫外婆给他们做。)又问起了那个馍是怎么讨到给他们带来的,外婆笑而不答。张爷爷好像有点着急了,你说好解放以后告诉我们的,怎么说话不算话,你是不是答应给人家做小老婆骗来的。

外婆不高兴了,我那时候还小,虽然听不懂他说的意思,但是外婆不高兴了,那一定是坏话,我上去就揪张爷爷的胡子,张爷爷一把抱住了我,说爷爷说错了,不说了。最后外婆说了实情,张爷爷不吃了,老泪纵横,不知道是听了实情倒了胃口还是为那段不平凡的经历而感动呢?

【编者按】作者的第三章回忆录,详实记录了陪伴他长大的外婆在动荡的战争年代,当她的丈夫去世后,她一个小脚女人义无反顾地要去延安寻找自己的女儿和儿子。从河南到延安没有交通工具,没有人陪伴,凭着一双小脚步行去延安,由此可知作者的外婆有足够大的勇气,有克服千难万险的决心,虽然一路风餐露宿,靠乞讨度日,她终于到了西安,找到西安八路军办事处。接下来发生在外婆身上的故事令她终身难忘。作者笔下把外婆这段惊心动魄的经历,作了具体而生动的描述。她有幸见到周总理,有幸遇到去延安的同路人,在过日本人封锁线时有生命的危险……她自己也是死里逃生。作者这段回忆,不仅是外婆个人经历,也证实了中华民族所经历的苦难。推荐阅读。编辑;空中白雪