第六章 建国后的对外作战(四)

四、1969年的铁列克提战斗

(一)部队整编中我们排列编铁列克提边防站

随着中苏抗衡的日趋严重,中苏两国由外交口水斗争上升到在边防上枪炮相见的军事斗争。中苏双方的边防部队在边防上小规模的武装冲突不断发生,并且在1969年3月又爆发了较大规模的东北虎林县乌苏里江上的珍宝岛战斗。

为适应中苏边防一线部队作战的需要,中央军委决定对中苏边防部队进行整编。整编的基本原则是“加强一线边防站力量,充实二线机动部队。”总体上是将边防一线、二线部队均做了较大加强。塔城军分区各边防站列编三零四和三零五部队,并再编制一定数量的二线机动部队,以便随时支援一线边防站的战斗。我当时所在的部队是塔城军分区骑兵营第三连,我们骑兵营被撤编后,分别编入上述各边防站(由于建国后国务院公安部接管过一段边防工作,他们对一线守防单位称边防站,所以到解放军接管边防后,把边防一线驻军单位还习惯地称边防站),我所在的骑兵营三连一个排被编入三零四部队铁列克提边防站。分两批前往边防站,于1969年5月归建到位,由于我当时还在裕民县从事解放军的“三支两军”工作,故没有随部队同时到铁列克提边防站归建。

(二)中苏边防铁列克提战斗的起因

铁列克提战斗发生在新疆维吾尔自治区裕民县巴尔鲁克山西部的原中苏边境塔城争议地区内。它是继珍宝岛战斗之后中苏边境的又一次较大的战斗。这次战斗虽然没有珍宝岛作战的规模大、持续时间长,但它在国内外却产生了比珍宝岛战斗影响还要大的影响力,并且属于战略性影响。

根据1883年签订的《中俄塔尔巴哈台西南界约》规定,中俄铁列克提地段的边界线应沿着清朝时期不规则的卡伦路行(清朝把边防站称为“卡伦”,边防站部队巡逻时走的路称为卡伦路),但苏联在1954年出版的官方地图上,却毫无根据地单方面在该地段把边界画成直线,把历来属于中国的牧场划入苏联版图,故形成了六百五十平方公里的争议地区。早在1964年,我边防部队在该争议地区巡逻时,就曾遭到苏军的武力干涉,为防止事态进一步扩大,保持边境稳定,我边防部队根据上级指示,在该地段被迫停止了边防巡逻。之后,由于苏军在中苏边境各块争议地区入侵行动的得寸进尺,不断对我边防部队正常的边防执勤进行武力干涉,使我边防部队从1964年至1969年,在中苏边界西段即新疆段十九块争议地区中被迫全部停止了边防巡逻,改为在边界线我侧便于隐蔽观察的地方进行选点观察,以便掌握苏方边防部队在边境地区的活动情况。面对苏军的强行入侵,如果长此下去,对我国边防斗争十分不利。为了扭转这一被动局面,新疆军区向中央请示,建议恢复上述各块争议地区的边防巡逻。总参谋部将新疆军区的请示呈送周恩来总理后,周总理针对上述情况作出了“逐年恢复巡逻”的批示。

根据周恩来总理的批示,新疆军区对恢复十九块争议地区的边防巡逻作了统一的安排,其中计划在1969年下半年恢复铁列克提地段的边防巡逻。这次边防巡逻由新疆军区下辖的北疆军区制定计划,由北疆军区所辖的塔城军分区组织实施。塔城军分区将这一任务下达给铁列克提边防站具体执行。根据两级军区的决定,恢复此段边防巡逻的具体时间最终定在了1969年8月13日,这次边防巡逻的一线指挥员由三零四部队首长康有福担任。

说到此次战斗,有六点必须提及:一是我军在该防区的边防部队刚刚整编完毕,各项战备工作均不到位;二是我们部队刚刚到达边防第一线,对边防情况很不熟悉;三是我们新上站的人员与原边防站的人员如何进行组织编成、干部如何分工等均未敲定;四是军区指挥机关对相关敌情不仅缺乏了解,而且判断也出现了重大失误;五是全国正处在“文化大革命”中,地方上十分混乱,军队的极左思潮也很盛行;六是苏军在中苏边境东北的珍宝岛战斗(1969年3月)、新疆的塔斯提战斗(1969年6月)中均以失败而告结束,特别是珍宝岛战斗苏军失利后,于1969年3月29日苏方发表了长达几千字的对华声明。其间还多次组织不明真相的群众到中国驻前苏联大使馆前游行,并高喊“打倒毛泽东专制集团”、“我们要报仇”等口号。针对苏方的声明,我国政府于1969年5月24日也发表了长达一万余字共分六个部分的对苏声明。总之,苏军正准备寻机对我军进行袭击。等等这些情况,我们军队的各级特别是新疆军区作战部门和主管军事的首长均未作认真的研究和得出正确的判断。

(三)铁列克提战斗的经过及结果

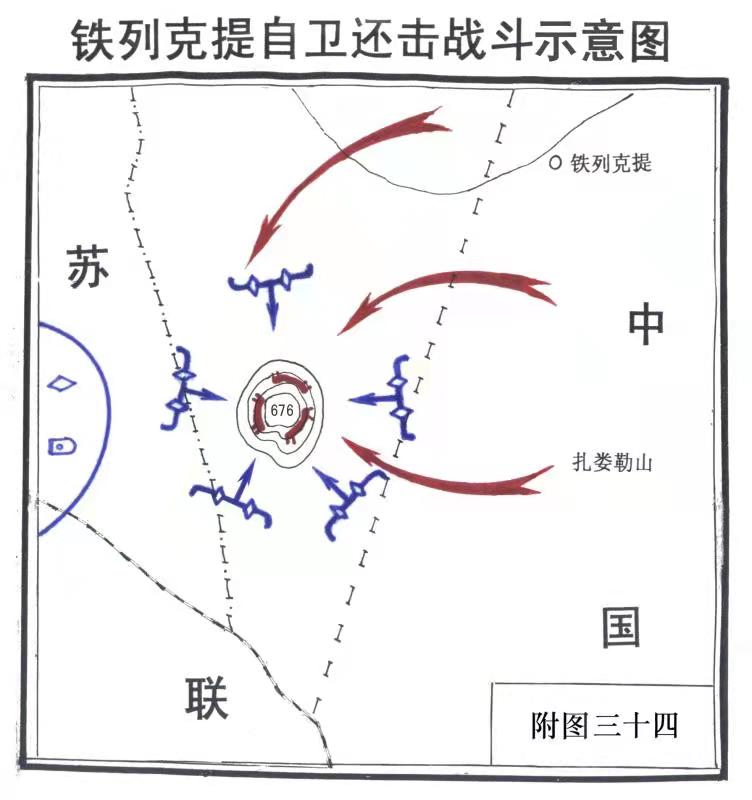

根据上级的决定,我们铁列克提边防站依据当时实有兵力(不含军分区工作组人员和十余名记者,全站在位指战员一百一十余人)进行了战斗编组。其中指挥组以营长康有福为主,政委蒲其武、分区参谋李效智为副以及电台、翻译等十五人组成(内含四名记者),另有预备队的一个班十二人担任警卫;巡逻组十一人(内含记者两名);掩护队分左、中、右三个组共四十八人,其中我过去所在的班作为中路组被编入掩护队;其余为预备队。我因为交通不便,在巡逻的当天中午才搭乘生产建设兵团牧业连的拖拉机赶到边防站。当我到达边防站后,边防站组织的两次解救巡逻组的进攻战斗已经结束。我在参加“三支两军”前任八班长,我参加“三支两军”工作后,我的班由副班长李建(河南栾川县人)接任班长。在这次边防巡逻中,我过去所在的班十个人加记者一名共十一人作为掩护队的中路组,均被苏军包围在676高地上,结果在战斗中十一人牺牲了十人。

1969年8月13日早晨五时许,掩护队进入预定位置,我过去所在班在李建班长带领下按预定方案直接占领了巡逻路附近的676高地。边防巡逻组在副站长裴映章的带领下,于早晨四时出发,约七时进入边防巡逻路。九时许当我边防巡逻组进至巡逻路附近的676高地时,提前埋伏在该地段(边境双方实际控制线中国一侧)的苏军突然向我边防巡逻组开枪,至此,铁列克提战斗正式打响。

战斗中,我边防巡逻组在开枪还击的同时,抢占了之前中路掩护组已占领的676高地,此时676高地上的我军指战员增至二十二人(内含记者三人)。战后新疆军区将676高地命名为“忠勇山”)。接着苏军出动了二十余辆坦克和装甲战车,将676高地团团包围。此次战斗从头至尾,苏军只发动了两次小规模的步兵冲锋,并且距我军很远时就撤了回去。之后全是用坦克火炮向独立山包上轰击。新疆干旱少雨,边境地区孤立的676高地上没有任何植被,也没有任何防御工事,加之苏军参战的武器全是坦克火炮和装甲战车及地堡内的重机枪,我军的装备只有半自动步枪和冲锋枪,火力优势全在苏军方面。这样就使我参战部队完全处于被动态势。战斗初期,从大倍望远镜中可以看到,676高地上的我们站的指战员,在苏军西边坦克的炮击下跑到东边,又受到东边苏军坦克的炮击跑到西边,面对苏军的坦克和装甲战车,我巡逻队毫无还手能力,空旷戈壁滩的676高地上完全成了血腥的屠场。战斗中边防站指挥所利用掩护队已占领676高地附近阵地的有利条件,从十时三十分开始,先后向苏军发起了三次冲锋,企图解救被围困在676高地上我们站的指战员,但苏军装甲战车和地堡内全是重机枪射击,子弹落地后成片状散布,我解救人员根本无法接近该高地,三次冲锋均被阻击回来,并又牺牲了七名指战员。

从指挥层面上讲,我巡逻队携带的是一部硅两瓦电台,苏军最初向我巡逻队开枪射击时,报话员向指挥所报告,“我们遇到了敌人,他们正在向我们射击”。指挥所命令他们“立即还击”。报话员答复说“我们已经还击了”。接着报话机被打坏,报话员负伤,故在此次战斗中我边防巡逻队再也没有和边防站指挥所有过任何直接的联系。

由于当时我军的通讯手段还比较落后,边防站指挥所同上级的联系全靠一条电话线和一部电台。战斗打响后,电话线被总参谋部调去专用,电台直接对新疆军区作战部联系,这样塔城军分区和北疆军区就无法同一线参战部队取得任何直接的联系。着急之下,塔城军分区司令员王秀森(1962年中印边境反击作战时任阿里支队长,当时为正团级军官)决定单车亲自前往正在开战的铁列克提边防第一线,被新疆军区首长得知后,让塔城军分区司令部通知王秀森司令员途中经过的托里通讯站的同志们把王秀森司令员的车拦了下来,军区首长命令他立即返回,坚守在自己的指挥位置上。

新疆军区司令员龙书金得知战斗打响后,很快来到作战室。但由于在这次边防巡逻前新疆军区没有进行较大规模作战的任何准备,战前唯一距我们站一百余公里处的托里县野战陆军某部驻有一个摩托化步兵营,但就在铁列克提边防站实施边防巡逻的前十天,被后调几百公里,到乌苏县农场收玉米去了。这样在铁列克提战斗打响后,我们站的后方几百公里内就无任何部队可供调用。对此,新疆军区也无任何办法可扭转当时我军在战场上的被动局面。直到战斗结束几个小时后的当天晚上陆军某师的一个步兵连和一个七五炮兵连才奉命赶到铁列克提边防站后方的向阳沟集结待命。

从中央层面上讲,总参谋部利用专线不停地同铁列克提边防站指挥所直接进行联系。周恩来总理在数小时内三次向总参谋部询问我边防站战况,同时也向新疆军区了解了相关情况。就在我们站准备组织全部预备队和掩护队向苏军再次发起解救巡逻队的冲锋前,总参转来了周恩来总理“停止解救行动”的指示,至此,铁列克提战斗以我军完全失利而告结束。由于第四次冲锋没有实施,使我们边防站减少了不少伤亡。

在铁列克提战斗中,我军实际参战人员不到一百人,阵亡二十八人,伤十二人,特别是被包围在676高地上的二十二人最终阵亡达二十一人,初期有战士袁国孝(河南柘城县人,1969年入伍,是我班的一名新兵)因负伤昏迷在战场上,还有其他负重伤的三位同志,在苏军打扫战场时发现后,将他们送进苏联边境城市医院进行抢救,最后只有袁国孝被抢救过来,其他三位同志到医院不久就不治身亡了。袁国孝在苏联四十一天,伤好之后,通过两国外交部门交涉,于当年9月22日从新疆塔城巴克图边防站送还我方。

根据战后从多渠道获得情报证实,苏军为了此次对我军的袭击,预先作了充分的准备,他们制定了周密的作战预案,调动了绝对优势于我军的兵力。苏军仅在边防一线直接参战的部队就达一个摩托化步兵团,并加强了大量的坦克和装甲战车。另有一个摩托化步兵团就近乘火车待命(因为此次战斗的主战场676高地苏侧几公里处就是苏联的横向边境铁路线,苏军的上层指挥部只要一声令下,苏军的这个团即可乘火车很快直接抵达战场参战)。可见苏军选择在此段边境地区对我军实施袭击,真是费尽心机,总之,此次战斗敌我双方实力万分悬殊。

铁列克提战斗以我军失败而告结束后,最初我们站全体指战员报仇之心十分迫切,有的提出要炸掉当面苏军的哨楼;有的提出夜间潜伏在苏军边防巡逻路我侧,白天突然袭击,打掉苏军的巡逻队;原塔城军分区骑兵营三连副连长肖法刚还擅自在夜间摸进苏军的工事内,企图抓个俘虏,结果只捡到了一个水壶。针对上述情况,军区决定由野战陆军某部抽调一个连临时接替我们站的守防任务。把我们站参战的全体指战员调往后方进行休整。当我们站接到这个命令后,全站指战员没有一个人同意后撤。当接我们站后撤的汽车到达后,全站指战员坚决不上汽车,表示不报此仇决不后撤。结果是接替我们的兄弟部队战友们一个一个把我们站指战员架上汽车的。就这样坚持了几个小时后,才把我们站全体指战员拉到了后方托里县反修中学进行休整。总之,全站战友们一个个是泪流满面地撤离了让我们终身痛心的地方铁列克提边防站。

(四)迎接烈士遗体回祖国

由于在铁列克提战斗中,我军失利,苏军获胜,故苏军进行了战场打扫。我军在战斗中牺牲的二十八名指战员,除白天随即抬回来的原骑兵部队连长范进忠遗体外,我们站连续两个晚上组织了摸尸体小组,按白天两次冲锋的路线,分东线和西线进行,第一天晚上两组人员共摸回两具遗体,连同范进忠连长遗体共三具烈士遗体在第二天就送往塔城军分区,三天后葬于塔城烈士陵园。接着第二天晚上又组织人员从战场上摸回了四具烈士遗体。剩余烈士遗体均被苏军运回苏方保存。在当晚摸尸体的过程中,参加摸尸体的战友们清楚地听到苏军夜间在抢修工事的声音,他们怕我们夜间向他们发动进攻,故把照明弹打的如同白昼,加之当时苏军已先于我军装备了多种高科技的夜视器材。我想苏军的开枪权一定是掌握在他们统帅部的手里,否则,我们摸尸体人员的位置完全在苏军步枪的有效射程之内,苏军一旦开枪射击,我们当晚摸尸体的战友们很难全部回来。

为了及时让苏方移交我方烈士遗体,两国外交部进行了直接谈判。通过谈判,确定了移交我方烈士遗体的基本原则问题,具体移交工作的细节问题由此次战斗的作战防区两国的边防会谈会晤站通过会谈确定。对此,由中国的塔城防区巴克图边防会谈会晤站与当面苏方的巴克特边防会谈会晤站进行了两次会谈,双方边防代表最后确定于1969年9月18日,在我铁列克提当面的四十号界桩移交我方烈士遗体。负责这次现场移交我烈士遗体的最高首长为双方边境防区的边防代表(均为师级)。由于牺牲的多是我所在班排的战友,为辨认遗体,我参加了这次移交和埋葬烈士遗体的全部过程。

正式移交我烈士遗体工作是从1969年9月18日中午12点之后开始的,在此之前,我方做了充分的准备工作。成立了迎接烈士遗体的工作组,组长由塔城边境地段的边防代表担任;在托里县挖好了二十个墓坑;勘察了移交烈士遗体的现场,确定并整修了车辆行进的道路;打造了二十口大红棺材,分别由二十辆解放牌汽车拉送,每辆车只拉一口棺材;组织了给烈士整容的医护人员;后勤部门给每位烈士准备了一套新军装和新被褥;现场人员进行了编组并配备了俄语翻译(建国以后,中苏边防会谈会晤均由我方配备翻译);解放军八一制片厂的摄影记者们全程进行了摄影。

9月18日中午,苏方十余辆卡车(每辆车拉着两口很小的黑色棺木)准时到达约定地点。我方人员列队向我烈士遗体敬礼迎接后,便将我烈士遗体直接从苏方的黑色棺木中移至我方的大红棺材内。就在这时,双方边防代表交谈后,出现了一个重大问题,即我方计算的烈士遗体,和苏方送来的烈士遗体相差两具。对此,双方边防代表举行了现场会谈。会谈中,我方边防代表一一列举了我烈士的名字,而苏方坚持说除一人叫李道直现正在苏联医院治疗外,他们打扫战场时,只发现了这些尸体。双方分析后,认为很可能有两具尸体被遗留在了战场上未被发现。于是双方军人近百名重返战场寻找,结果很快便找到了一具。但此时这具尸体已经完全腐烂,只好用白床单将其包裹回来。另一具遗体短时间内没有找到,故暂停寻找(另一具遗体多天后才找到,此时这一具遗体已经被风干,最后葬于托里烈士陵园,他就是排长杨政林)。至此,双方交接遗体工作正式结束。

完成我方烈士遗体交接工作后,我们接着就是确认牺牲干部、战士的具体姓名,以备为烈士立墓碑之用。由于苏方在打扫战场后没有把我烈士尸体放入冷库,也有人分析说苏军已将我们烈士遗体埋入地下,在决定向我国移交后才又挖出来的。总之,八月的天气,温度极高,致使我牺牲战友的遗体发胀的严重变形,我们多年在一起相处的战友也根本无法认定,我们只好根据牺牲战友的个头、身体的某些特征等进行概略地认定。由于袁国孝此时还在苏联住院,他没有向苏方告诉他的名字,所以我们并不知道活着的一个人是他,就发生了错把一具尸体认作袁国孝的名字,并立了墓碑。一个多月后,苏方把袁国孝从巴克图口岸送回来后,我们才发现他没有牺牲,又把立好的袁国孝墓碑换成了排长李国贞的名字。由于烈士遗体发胀的非常严重,无法换穿新军装,只好把准备好的新褥子放在烈士遗体下面,新军装及被子放在烈士遗体上面,尔后盖上棺材盖。接下来,我方相关人员就随车队返回一百三十公里处的托里县。

由于“文化大革命”的原因,当时的托里县政府已处于瘫痪状态,为了使更多的群众参加迎接烈士遗体回国和下葬仪式,由托里县人民武装部出面,组织两派代表进行了长时间的协商,对立的两派才答应共同参加烈士遗体的下葬仪式。并在现场拉起了“欢迎烈士魂归祖国”、“打倒苏修社会帝国主义”等横幅。拉运烈士遗体车队进入陵园时,首长康有福在车队第一辆车前方正步引领,车队两侧两路战士正步护卫前行。烈士棺木放入墓坑时,由于当时没有现在的影片摄制技术,故采取六名战士拉着三条绳子,把棺木逐步的放入墓坑,以便摄影时有一定的过程感。中国人民解放军八一电影厂的摄影工作者们对交接烈士遗体、双方人员重返战场寻找遗体、车队返回、群众迎接、烈士遗体下葬等全过程系统的摄制成片,上报中央。在当时的政治形势下,此片仅能供中央首长内部观看。此次战斗我军阵亡二十八名烈士中有二十五名葬于托里县烈士陵园,连长范进忠烈士的遗体和战斗当天晚上摸回的翻译王明远、班长郭玉峰烈士遗体战后第三天就下葬于塔城地区烈士陵园。

(五)关于铁列克提战斗我军进行了两次总结

铁列克提战斗的第一次总结工作是在战后不久就启动了的。该总结是在新疆军区主要首长的操纵下进行的,拟制过程中根本没有听取基层单位特别是参战部队的意见。由于当时的党中央和中央军委尚在“四人帮”和林彪的控制之下,加之新疆军区司令员龙书金又上了林彪的贼船,在这大形势的作用下,第一次铁列克提战斗的总结完全违背实事求是的原则,是在新疆军区个别首长别有用心的操纵下写成的。他们逐级向下推脱责任,最后把造成这次战斗失利的主要责任推到了一线指挥员康有福的身上,并把他作了停职处理。为此,康有福曾多次向中央申诉。据我所知,他曾两次写信给叶剑英元帅,但在当时的大形势下,均没有任何结果。直到1971年9月13日林彪叛国出逃,机毁人亡于蒙古的温都尔汗后,随着林彪反革命集团的灭亡,新疆军区司令员龙书金才被免职。之后,在塔城军分区和三零四部队的强烈要求下,于1973年才又对铁列克提战斗进行了第二次总结。

此时,我已调塔城军分区司令部任防化参谋。第二次总结由司令部作训科相关人员执笔,在起草初稿的过程中,相关人员翻阅了从边防站到军分区再到两级军区大量的相关铁列克提战斗的材料,实事求是地还原了从准备巡逻及战斗打响后指挥过程的全貌。如巡逻前铁列克提边防站就发现当面苏军坦克、装甲车大量调动,苏军还在白天休息,夜间通宵在我巡逻路一侧抢修工事等情况,并先后五次电文将上述情况报告军分区。塔城军分区也及时将这些情况上报北疆军区和新疆军区,并建议停止此次边防巡逻。对此,新疆军区作战部曾两次复电“按既定巡逻方案执行”。巡逻前两天,身为北疆军区副司令员的任书田在塔城地区协调地方两派群众的大联合工作,当他到军分区司令部了解到铁列克提边防站当面的相关情况后,他又以北疆军区副司令员的名义直接向新疆军区发了电报,建议停止这次边防巡逻。对此建议,新疆军区作战部也向司令员龙书金作了报告,而龙书金在最后关键的时候仍作出“按既定巡逻方案执行”的指示。并且在战斗打响后,龙书金作为大军区主管军事工作的司令员只在作战室呆了不到三十分钟,便回家休息去了。如此种种事实,均列举在第二次铁列克提战斗的总结之中。该总结所得出的结论是:两级军区即北疆军区和新疆军区在此次边防巡逻前均没有进行较大规模作战的任何准备;新疆军区对情报收集分析不够,了解敌情缺失,并且判断严重失误;司令员龙书金未能及时听取下级指挥员的正确建议,定下了错误的决心。主要责任应由新疆军区作战指挥机关和主管军事工作的首长负责。龙书金自己也在《我所犯严重方向路线性错误的检查》中承认“铁列克提战斗的失利......这个责任主要由我承担......。”

第二次总结定稿后,上报中央军委,中央军委加批语后转发全军师以上单位。接着我们单位首长康有福也被恢复了职务,任命他担任塔城军分区后勤部装备科科长(平职使用),几年后转业回到原籍甘肃省。

铁列克提之战,我虽然没有直接参战,但我作为该边防站的一员,亲自目睹了此战后期战斗的过程、参与了边防站人员后撤、迎接烈士遗体回祖国、烈士遗体下葬、战后总结的全过程。这一经历在我的人生中打下了深深的烙印。

(六)两次战斗促成中苏两国总理北京机场会晤

两次战斗是指珍宝岛战斗和铁列克提战斗。中苏关系自1958年公开破裂后,两国人民的仇恨心理便越来越严重,以至于发展到在边防上枪炮相见的程度。从1964年到1970年,苏方挑起的边境事件就达四千一百多起,其中在中苏边境争议地区内双方军人发生的各种武装冲突达到一千三百多次。如苏军强行拦阻我边防巡逻队;苏军在争议地区强行绑架我方牧民;苏军出动坦克、装甲车拦截我牧民转场;出动直升机轰赶我牧民羊群;苏军越境架设铁丝网、耕犁松土带;在争议地区修建各种设施,改变多块争议地区的现状等,直到发展为1969年3月大规模的珍宝岛战斗和8月的铁列克提战斗。

早在珍宝岛战斗后的1969年3月29日,苏联就发表了长达几千字的对华声明,苏方在声明中指出:“历史上中国的北部疆界就在长城一线,是由于中国历代政府推行侵略扩张的政策,才形成了现在的中国版图”。对此,中国政府于5月24日发表了长达一万余字的对苏声明,声明中以反问的语气讲到:“是的,在中国秦朝时期,我们的北部疆界是在长城一线,但是这里我们要问,在那个时候你们的疆界在什么地方”?世界史学界包括《苏联通史》均早有定论,那个时期前苏联的广大国土上还处在原始部落社会,尚没有进入国家体制,自然也就谈不上国家的疆界。直到公元六世纪,才在前苏联版图位于欧洲的基辅一带产生了第一个具有国家性质的基辅罗斯公国(我国的隋唐时期),中国对苏声明的这一反问,充分说明了占世界国土面积第一位的苏联版图完全是在基辅罗斯公国的基础上通过侵略扩张而形成的。

由于珍宝岛战斗我军取得了重大的胜利,并且闻名全国。新疆军区也想在中苏边防西段再取得一次珍宝岛式的胜利。于是,新疆军区决定并报军委批准利用1969年5月2日我生产建设兵团牲畜在丘尔丘特边防站当面争议地区的转场,对苏军实施反击。因为在此之前苏军年年都强行干涉我牧民在此地段的转场。为了这次行动,我军动用了较大数量的兵力,其中进入边防一线阵地的就达一个团(另加强一个炮兵营),为了使部队能够隐蔽的进入阵地,我们还沿着丘尔丘特边防站后方山区临时修建了一条汽车便道。因事先苏军完全掌握了我军的情况,故他们采取了各种躲避措施,在我转场过程中,苏军只是在转场开始时对我转场人员进行了喊话,并始终与我转场人员、畜群保持着一定的距离,沿路设的哨兵枪内也无子弹(这是我生产建设兵团民兵在转场中拉开苏军哨兵枪栓发现的)。致使我军这次行动未达到目的。转场之后,我军隐蔽进入一线的大批部队便公开的沿着大道撤出阵地归建。此次行动史称塔城争议地区五·二转场。

这次我军隐蔽进入的部队之所以沿着边境一线大道公开撤出,也是为了给苏军一个警告作用,这样做会使苏军惶惶不可终日。因为对苏军来说“躲过初一躲不过十五”,在中苏边境长达七千多公里的边界线上,苏军怎能完全知道中国军队会在什么时间、什么地点、采取什么手段,对他们进行军事反击。

正因为在两国边防上形成了上述局势,在经过珍宝岛战斗、塔斯提战斗、铁列克提战斗、五·二转场等一系列军事斗争后,不仅使中苏两国上层首脑进一步了解到了对方的底牌,也使他们认识到了问题的严重性。两国上层领导既然都不准备打大仗,照此相互报复下去,决不是个办法,并且对双方都没有任何好处。对此,中苏两国上层领导都想扭转这一危险的局面,并为此而寻找机会。

由于中苏关系当时已处在敌对性状态,从国家外交常理上讲,在当时的情况下,任何一方都不可能主动正式邀请另一方的国家领导人前来本国进行正式的国事访问,只有寻求或创造特殊的外交机会设法进行接触。

早在珍宝岛作战后的三月中旬末,苏联部长会议主席(相当于中国的国务院总理)柯西金就奉苏共政治局之命,欲用载波电话与毛泽东或周恩来通话,由于受“文化大革命”极左思朝的影响,中国外交部一位女话务员接话后她竟认为柯西金是苏联修正主义的头子,没有资格与我们伟大领袖毛主席通话而拒绝转接,致使柯西金这次通话未果。外交部将此事报告给周恩来总理时,周总理说了两个字:“荒唐”。

1969年3月21日,柯西金又通过我国外交部热线进行联系,再次建议同毛泽东主席或周恩来总理直接通话。我国外交部东欧司副司长接电话后,立即将此事报告给周恩来总理。周恩来总理立即召集外交部有关人员进行了研究,并以备忘录的形式答复苏联驻华临时代办叶利扎维金。备忘录指出:“从当前中苏两国关系来说,通过电话的方式进行联系已不适用。如果苏联政府有什么话要说,请通过外交途径正式向中国政府提出。”周恩来总理还在此份备忘录上批示:“即准备谈判,送主席”。

就在两国设法谋求高层接触之时,一个很好的机会出现了。这就是1969年9月2日越南主席胡志明去逝。按照常理,中苏两国都是社会主义国家,又都是越南的友好邦交国,如果不出现特殊情况,两国总理都会前去吊唁,这就给苏联部长会议主席柯西金提供了直接见到中国总理周恩来的机会。1969年9月4日,周恩来总理率代表团前往越南首都河内吊唁,周总理不想在这种情况下与柯西金直接见面,故在吊唁后当晚就乘专机回国,只留下李先念副总理及代表团的有关人员在越南首都河内参加胡志明主席的葬礼活动。

1969年9月6日,柯西金率苏联代表团抵达越南首都河内,参加胡志明主席的吊唁活动。他在到达后就同我国代表团人员进行了联系,但没有结果,接着他又通过越南方面向中国转达了两项建议:一是苏联代表团专机定于9月10日早晨离开河内回国,途中是否可以经过北京?二是苏联专机在北京停留两三个小时,在此期间,柯西金能否直接见到周恩来总理。

由于越南方面将这一信息的延误,致使柯西金在越南参加吊唁活动后,乘专机返回飞抵我国新疆当面的塔吉克斯坦后,才得到了中国政府同意柯西金乘坐的飞机到北京的答复。于是柯西金在塔吉克斯坦吃过饭之后,乘坐的专机又重新起飞,于1969年9月11日10时30分仍以路过北京的名义在北京机场降落。周恩来、李先念等中央领导人在北京机场贵宾室会见了柯西金,并进行了短时间的会晤。两国总理会晤后我方在机场饭店设便宴招待了柯西金主席一行,并且就在机场送柯西金一行回国。

两国总理在北京机场会晤的时间很短,仅就那时中苏边境的局势交换了看法。通过会晤,双方就中苏边界问题达成了四项谅解,中心内容是:维持边界现状;双方武装军人脱离接触;避免再次发生武装冲突;通过谈判解决边界问题。

中苏两国总理在北京机场的会晤,是中苏关系至1958年破裂后的一个重要的转折点,铁列克提战斗也为中苏两国总理在北京的这次会晤起到了助推的作用。从此,中苏边境开始进入了平静的状态。从战略上看,这一平静也为苏联解体后原苏联同中国相邻的各加盟共和国与中国握手言和成为战略伙伴奠定了早期的基础。加之在邓小平复出后全方位高智慧的外交努力下,特别是在与原中苏边境和中国相邻的各加盟共和国在边界的谈判中,我国不再涉及反对修正主义的内容,也不再提及沙皇俄国在中国清政府执政时从中国割占一百多万平方公里领土的问题,而是转变为面对现实的务实的边界谈判,才使边界问题很快得到了全面解决。加之苏联解体后前苏联与中国相邻的各加盟共和国纷纷以友好的姿态改变对华外交政策,在双方共同努力下,使边界问题相继得到了解决,也使原中苏边境长期进入了和平的时代。但从另一个角度看,上述的和平也是解放军边防将士们用牺牲和奉献换来的。

【编者按】1969年的铁列克提战斗发生在新疆维吾尔自治区裕民县巴尔鲁克山西部的原中苏边境塔城争议地区内。它是继珍宝岛战斗后中苏边境又一次较大的战斗。这次战斗虽然没有珍宝岛作战的规模大、持续时间长,但它在国内外产生的影响力更大,并且属于战略性影响。推荐阅读。编辑:沙海绿洲