军马场是他们灵魂的居所

离离原上草 一岁一枯荣

父母去世后,我每每唱起《父亲的草原母亲的河》,总是把在场的兄弟们唱得清泪潸然,不是歌技,而是深情。

深信我的生命和草原有缘,多少次歌词中的情景出现在梦境,“站在芬芳的草原上我泪落如雨,河水在传唱着祖先的祝福,保佑漂泊的孩子找到回家的路”。

梦中,每当顺着归途奔跑到幼时的房屋前,轻轻推开那记忆中已略微模糊的家门,心中总会有一种莫名的颤动。门推开了,却不敢往里张望,怕即使在梦中也看不见父母的身影。

寂静的夜空,辽阔的草原,让人更加清醒地认识到生命的卑微与高贵。一阵北风席卷而来,牧草抖动着孱弱的身躯,吹拂起绿色的草浪,波涛一直翻滚到天际。

让人不禁想起一句流传了两千余年的名言,“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”。

林花谢了春红,太匆匆!无奈朝来寒雨晚来风。

胭脂泪,相留醉,几时重?自是人生长恨水长东。

——李煜《相见欢》

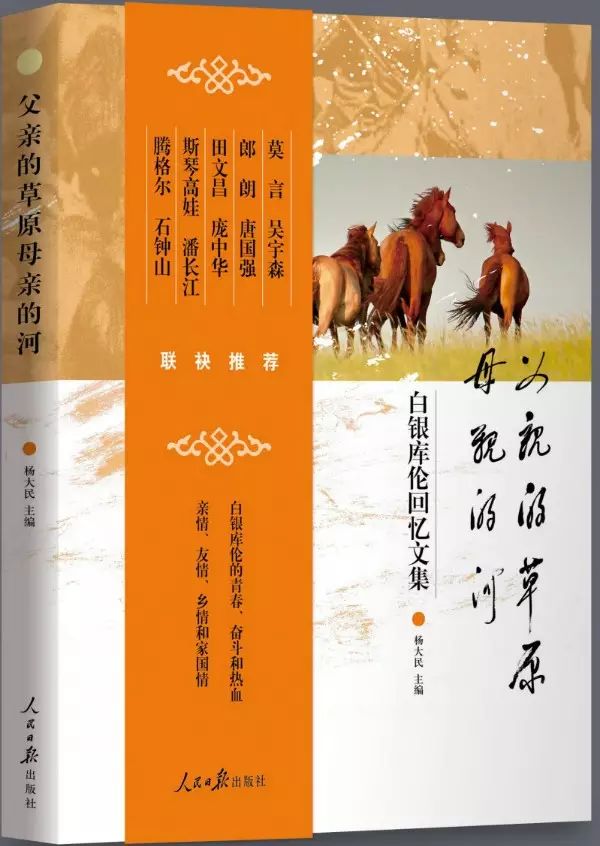

父亲的草原 母亲的河

子曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。

今天,出生在草原上的大民兄弟,把厚厚的书稿清样《父亲的草原 母亲的河》捧至面前,我似乎一下子找到了自己的情感连结点,眼角瞬间有些发湿。

耳边则萦绕起席慕容歌词里,那句布仁巴雅尔的深情吟唱:“我也是高原的孩子啊,心里有一首歌,歌中有我父亲的草原母亲的河。”

孝亲之思、孝亲之行,连接起我和我的朋友们,这是我们这一代人共同的记忆,共同的感动和共同的情感寄托。

大民此前写过一篇文章,叫《向孝子致敬——与孝有关的法律人与事》,写到我和枝辉。

谁能想到出生在三湘大地乡下的枝辉刚出道时的理想呢?他的理想是给老家的父母翻盖一下老房子。

2016年秋天的一个周末,我们几个来到湖南石门的乡下,在枝辉这位孝子为父母翻盖的房子里,大声谈笑,大碗喝酒,大口吃腊肉。

大民说,之所以成为情同手足的好友,是因为我们都出生在70年代,都靠个人的努力走到现在,都学习着一部共和国的法律。最重要的,我们都深爱着我们的爹和娘。

父辈的追忆 游子的乡愁

我知道,自前几年始,大民便着手编纂起这部书,记载白银库伦军马场波澜壮阔的历史。用细节还原记忆,用“线”串起一颗颗散落的“珍珠”,确然,人物因细节而鲜活,历史因真实而动人。

随手摘录书中的几句话,就把我们瞬间带回到那个年代,那片净土。

“从1963年9月组建,到1976年5月移交给内蒙古自治区,白银库伦军马场存续13年,六十年代末、七十年代初是军马场的鼎盛时期,有众多部队和地方的干部、职工、大中学校学生、知识青年从祖国各地奔赴白银库伦军马场,成为一代军马人。”第一任场长刘占春,忘我工作,积劳成疾,军马场建成,身体也垮了,1971年就不幸离世。

——冀宪章《不忘军马人——从一张速写画说起》

“现在回想起来,用‘战天斗地’再现当年物质生活条件艰苦和‘军马人’坚强、乐观、积极向上的精神面貌,还是非常恰当贴切的。这里曾经是‘野兔黄羊满地跑、天鹅遗鸥满天飞’的荒原野地,第一代军马人也就是我们的父辈们,迎着凌冽刺骨的“白毛风”和弥漫的“黑毛风”,头顶着炎炎烈日的蒸烤和超强紫外线的照射,居住着简易的“干打垒和地窨子”,用他(她)们勤劳的双手和满腔的热忱,在极其简陋恶劣的条件下和环境中,开创出了军马事业的辉煌业绩。”

——张维维《“军马魂”:不朽的丰碑》

1977年雪灾之夜,生死攸关。“风丝毫没有停的迹象,一阵疾似一阵,喧嚣着。雪埋过了父亲膝盖,几乎是在爬行,得侧脸才能换气呼吸。只身前行已实属不易,再加上后背的我,父亲每一次拔腿迈进都是一个极限的挑战,每挪动几步便回过头来大口大口的喘气,经过一个下午的折腾,父亲的体力严重透支了,他用意志支撑着自己的躯体,迎着劲风一步一步的向前挪动。”父亲用他那坚强的意志、丰富的经验和正确的抉择使我们躲过了生命中的一次劫难。

——杨大东的《父爱如山》

在对于草原和往事的追忆中,军马场人的第二代变得更加团结。“他们见识过大漠荒原的温柔与暴虐;见识过人欢马叫歌声远,牛羊满圈粮如山;见识过挥舞套马杆的旗手和万马奔腾的激越;见识过一代军马人为了信仰历尽艰辛毫无怨言......他们的周围,从来都是满满的正能量,他们头脑中装的是父辈们谱写的壮美诗篇。他们身上流淌的是勇敢者的血。”

——王黎明《一代更比一代强——走近我们的“马二代”》

乡愁,是人们对过去生活和对从小长大的故乡一种独特的眷恋。习近平总书记考察时曾走到一个农家小院,不禁感慨,“这里环境整洁,又保持着古朴形态,这样的庭院比西式洋房好,记得住乡愁。”他多次强调,要“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,才能“延续历史文脉”。

《父亲的草原母亲的河》这本书中,既包括了对第一代父辈的追忆和感恩,也包括已经离开军马场的后裔们的浓浓乡愁,甚至也蕴含了第二代乃至第三、四代军马场人代际传承的文化标签。

马场和草原是他们灵魂的居所。每当心静下来的时候,军马场人以及马二代的灵魂就在白银库伦游荡。他们通过聚会、故地重游来捡拾过往的碎片,并把复杂的记忆定格那片特定的时空。

这里是军马场人的大地母亲,这里是军马场人精神的家园。父亲的草原母亲的河。白银库伦,是他们出发的地方。这片草原,让军马场人不忘初心,永远记得从哪里出发,军马场DNA更永远都是军马场人的力量源泉。

最后,用这首小诗,献给白银库伦,以及《父亲的草原母亲的河》:

虽然天各一方,

可每个人都被这片草原温柔地爱过。

梦里的父母,还是年轻时的样子,

骑马徘徊踏过草场。

在如水的时光面前,

春来冬去,万物轮替。

把酒言欢,

谁不是把悲喜尝遍,

历尽尘世沧桑。

灵魂的逍遥游,

是对白银库伦最长情的告白。

【编者按】我未曾亲见过草原,想象中的草原源自歌词里写的那般“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑”,但据同事说,如今的草原也不是早先的样子,除却被征用做城市的地域,仅剩的草原也正面临的荒漠化的威胁,但就是这样的草原,曾经属于一代人的美好,甚至是二代、三代、四代人的回忆,军马场,一个对于许多人来说都很陌生的名词,草原如父、长河如母,这方土地确然把灵魂注入了每一个军马场人的血液,绵延开去,生生不息。向草原致敬,向心有敬畏的军马场人致敬。推荐阅读。编辑:穆凌风