【抗战】《小兵张嘎》背后的故事

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,抗战文学经典之作《小兵张嘎》公开发表也65个年头了。

《小兵张嘎》是徐光耀的代表作,小说成功塑造了一个浑身嘎气、机智勇敢的八路军小英雄张嘎。作品所展现出来的,无论是质朴浓郁的生活气息,还是惊险神奇的战斗生活,以及字里行间充盈着的那些令人忍俊不禁的儿童情趣,都让读者深受感染。

铁凝说:“徐光耀的名字,是抗战文学中醒目的存在。”一语道出了徐光耀在中国抗战文学史的地位。而《小兵张嘎》无疑是徐光耀抗战文学的巅峰之作,据粗略统计,到目前为止《小兵张嘎》的发行量已超过一千万册,电影《小兵张嘎》的放映和播放次数已不计其数。《小兵张嘎》一直以它恒久的艺术魅力影响和教育着一代又一代人。

一

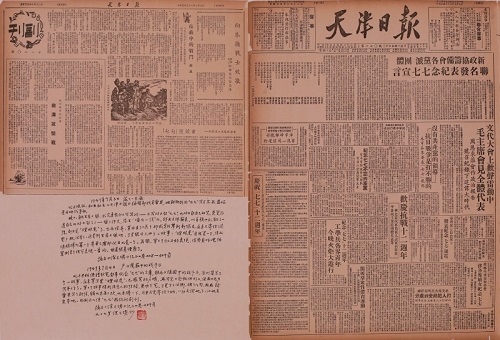

1949年7月7日的《天津日报》刊发了徐光耀的一篇文章《隐蔽中的战斗》(署笔名越风),里面讲了两个小故事《瞪眼虎》和《赶饭担的》,是《小兵张嘎》由萌芽到诞生的过程中一篇具有“节点”意义的作品。

1949年6月28日徐光耀所在华北第二十兵团到天津驻防并休整,徐光耀决定抓住这段时间,打算突击完成《平原烈火》。

初到天津,听说华北联大文学系老同学雷英在《天津日报》工作,7月3日,徐光耀便到《天津日报》社看望雷英。雷英知道徐光耀文章写得好,上学时就当面夸赞过徐光耀,这次见面当然不能放过,于是约徐光耀为纪念“七七事变”写点东西,最好是反映抗战的。当天晚上,徐光耀就开始准备纪念“七七”的文章,他本来打算把之前在华北联大写的《瞪眼虎》拿出来修改一下“交差”,怎奈翻遍了文件箱里的手稿也没找到。第二天徐光耀只好又拟了一个题目《隐蔽中的战斗》,把《瞪眼虎》重新写了进去。7月7日《隐蔽中的战斗》一文发表在了《天津日报》副刊上,看过的同学、同事都说,而两个故事中《瞪眼虎》写得更好。

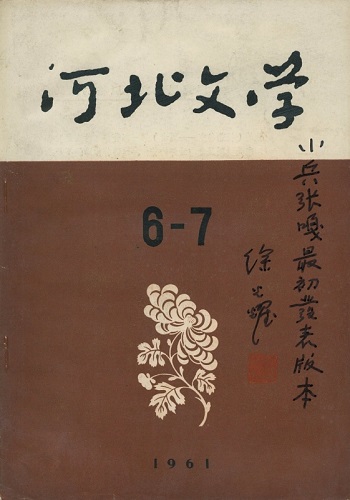

(《小兵张嘎》首发杂志)

写“瞪眼虎”是徐光耀由来已久的一个心愿。抗战中,徐光耀见多了战友们的勇敢和牺牲,他一直有意把他们的事迹写出来。有一次徐光耀听别人讲起赵县县大队绰号叫“瞪眼虎”和“希特勒”的两名小侦察员的英雄事迹,觉得他们两个就是千千万万个小战士的典型,很想把他们的英雄事迹写成文章。1945年秋天,徐光耀在赵县见到了“瞪眼虎”,“瞪眼虎”骑在马上,军帽戴得微微有点歪,斜挎着马枪,那种精神气质、英雄气概迎面而来,让徐光耀非常敬佩,这更坚定了他要写一写“瞪眼虎”的决心。但一是当时经常行军打仗没有时间,二是自己文化水平限制,因此徐光耀一直没有动笔,但“嘎子”的形象在徐光耀心里已经开始萌芽了。

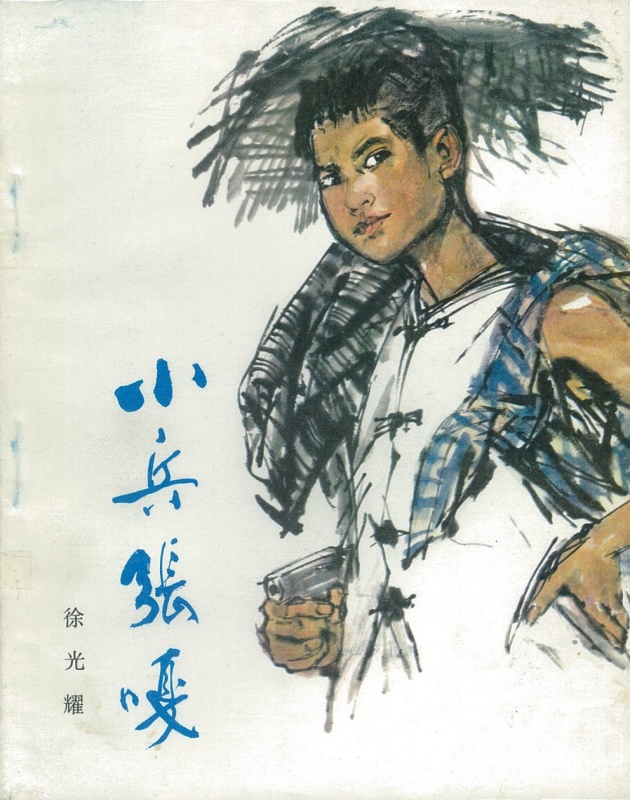

(1962年5月一版一印,《小兵张嘎》最早的版本)

在华北联大学习期间,徐光耀写了小说《瞪眼虎》。这篇小说是徐光耀1947年6月27日这天用一天时间写成的。徐光耀在日记里说对这篇小说“自感异常满意”,第二天上课时给同学陈淼看了,陈淼也连声说好。这篇小说当时并没有公开发表,是否登在了学校的墙报上,也不得而知,这应该算是“小兵张嘎”这一人物形象最早的萌芽了。

老同学雷英的约稿,给了徐光耀又一次写“瞪眼虎”的机会,虽然这次写“瞪眼虎”,不少人给与了肯定,但徐光耀并不满意,他心目中的“瞪眼虎”要丰满得多,因此在稍后写《平原烈火》时,他又把“瞪眼虎”写了进去。

写《平原烈火》时,徐光耀有意让“瞪眼虎”在战争中极力发挥了他的聪明才智,但“瞪眼虎”“出场”有点晚了,随着作品越写越顺,故事越来越感染人,徐光耀已不自觉地回到了那个时代,沉浸在了那个氛围里,他不是在写作,他是在“战斗”,感情的潮水推动着他,他把全部精力都放在了故事情节的推进上,不知不觉把“瞪眼虎”给丢了,没顾得上展开写“瞪眼虎”,小说就结束了。后来许多老战友看到小说后都抱怨徐光耀把“瞪眼虎”写丢了,徐光耀也觉得很遗憾。

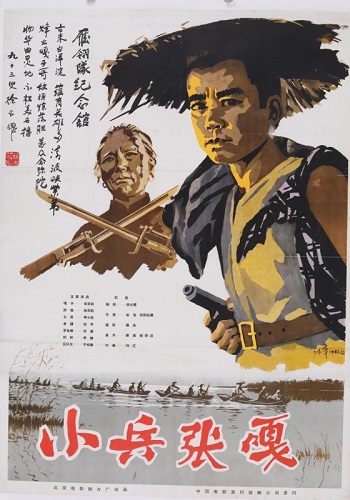

(《小兵张嘎》剧本发表在《电影创作》1962年第六期)

从抗战中的小侦察员“瞪眼虎”“希特勒”,到华北联大时的小说《瞪眼虎》,到《隐蔽中的战斗》,再到《平原烈火》,一个人小鬼大、嘎得可爱、机智勇敢、古灵精怪的抗日小英雄的形象一直在徐光耀的内心酝酿着,“成长”着。八年后徐光耀在逆境紧紧“抓住”了这个小嘎子这个“救命恩人”,一部经典仅两个多月的时间就诞生了。

二

《小兵张嘎》是在作者曲折、无奈、彷徨、绝望中诞生的。

1957年,徐光耀的两位老师丁玲、陈企霞被打成了“丁、陈反党集团”,徐光耀受到牵连开始无休无止地挨批斗,被勒令交代问题,这让十三岁就参加八路军、当年就入党的徐光耀,无论如何都想不明白个中的缘由,解不开这个疙瘩。这时候的徐光耀时刻站在人生的悬崖边上,思想迷茫,内心痛苦,情绪低落,孤独寂寞,几乎迷失了人生的方向。

好在患难时还有真情。批斗会上,画家黄胄发言时不但对徐光耀颇含同情,有一次开完批斗会出来,还硬拉着徐光耀到琉璃厂看画,赏画。在黄胄一劲儿地撺掇下,徐光耀买一幅齐白石的《群虾》。回到家里,看着一群活波可爱、自由自在的小生命,徐光耀立刻有了豁然开朗之感,心灵有了一点寄托。徐光耀也切切实实感受到了黄胄把他从悬崖边上拽回来的这一把,是多么及时,多么有力。

徐光耀不愿对命运屈服,他的内心在抗争,他要证明自己,于是他用西方心理学转移注意力的方法,以顽强的毅力把所有的精神都集中到了写作上来。这方法很奏效,“瞪眼虎”和那些英雄的八路军战士的形象一个个都在他面前鲜活起来。1958年1月23日在北京大耳胡同15号东厢房里,徐光耀开始动笔写《小兵张嘎》,仅用两个多月的时间便完成了《小兵张嘎》小说和剧本的写作。

(《小兵张嘎》拍摄现场)

《小兵张嘎》开始取名《刘故得儿》,后改为《张故得儿》,再改为《小侦察员》,还是觉得太泛泛,最后才定名《小兵张嘎》,事实证明这个名字才恰如其分。小嘎子写活了,徐光耀的心也活了,他们的确成全了彼此。但以徐光耀当时的处境,他的作品是没地方发表的,于是他把《小兵张嘎》手稿先存放了起来。

1958年9月25日徐光耀被定为“右派”,开除党籍、军职,下放到保定农场劳动改造。徐光耀把《小兵张嘎》手稿带到了保定。一年后,徐光耀摘掉了右派帽子,被分配到保定文联工作。

1961年秋天,《河北文学》的编辑张庆田来保定组稿,在保定文联遇到徐光耀,问徐光耀能否给《河北文学》写点稿子,徐光耀于是问道:“我有稿子您敢发吗?”张庆田说:“我敢向你约稿,我就敢发!”于是徐光耀把《小兵张嘎》小说的稿子交给了张庆田。这么好的稿子,张庆田没有耽搁,很快就把《小兵张嘎》发表在了《河北文学》1961年11月·12月(第6-7期)合刊上。

小说一发表就引起了强烈反响,非常受读者欢迎,小嘎子的形象深入人心,《小兵张嘎》成了几代人心中不可磨灭的红色经典。因此铁凝说“奠定了作为作家的徐光耀的作品,则是一代代的孩子们耳熟能详的《小兵张嘎》。”“徐光耀创造的嘎子这一令人难忘的文学形象,这个浑身嘎气、机智生动的八路军小英雄,感染和激励着中国的一代代读者和观众。”

(1981年版《小兵张嘎》封面,黄胄、史国良作)

1962年5月中国少年儿童出版社出版了《小兵张嘎》单行本。《北京晚报》从5月到7月对《小兵张嘎》进行了连载。《小兵张嘎》的电影文学剧本也发表在了《电影创作》杂志1962年第六期上。

《小兵张嘎》趣味横生的故事情节,个性鲜明的人物形象,无疑是连环画绝好的素材,不同版本的《小兵张嘎》连环画先后出版,成为那个年代孩子们的最爱。

三

小说发表后,徐光耀把剧本寄给了著名导演崔嵬。在华北联合大学时崔嵬任创作研究室主任,徐光耀任创作研究室文学组组长,二人一直亦师亦友。那时候崔嵬就知道徐光耀小说写得好,但没想到徐光耀还能写剧本,看到他寄来的剧本,崔嵬感觉准是在瞎胡闹,也没太在意,就把剧本放到了一边。北影导演欧阳红樱看到了小说《小兵张嘎》,被深深地感染和打动了,她觉得这是拍摄电影的绝好素材,如果把《小兵张嘎》拍成电影,一定会大获成功,于是她到保定找到了徐光耀,想要把《小兵张嘎》改编成电影。徐光耀告诉欧阳红樱,剧本已交给了崔嵬。

北京电影制片厂决定由崔嵬、欧阳红樱二人合拍《小兵张嘎》。可这时剧本找不到了,最后几经周折才在著名电影演员于蓝(江姐的扮演者)那里才找到剧本,是于蓝把剧本妥善地保存了起来,这也是于蓝和《小兵张嘎》结缘的开始。

多年之后,回忆起这段历史,徐光耀还一再说,电影《小兵张嘎》大获成功,当然得益于崔嵬的导演天才和导演艺术,但永远不能忘记,首先应该感谢的是欧阳红樱,是她第一个发现了《小兵张嘎》的银幕价值,没有欧阳红樱的发现也许就没有银幕上的《小兵张嘎》,还要感谢于蓝,她总是在关键时刻为《小兵张嘎》帮忙解困。

(《小兵张嘎》拍摄时,部分演职人员合影。前排中间穿背心者是崔嵬,右一是副导演袁月华。)

为了把片子拍得更完美,便于导演组与作者沟通,在崔嵬的提议下,1963年春天,北影厂邀请徐光耀住进北影招待所,专心修改剧本。这期间徐光耀两次随摄制组赴白洋淀考察外景地。

拍摄时,选演张嘎子的演员又遇到了难题,费了九牛二虎之力就是找不到合适的演员。于蓝听说崔嵬正为选“小嘎子”为难,于是向他推荐了她延安时期战友的孩子安吉斯。崔嵬一看照片,一眼就相中了这个浓浓的眉毛、一脸嘎相的孩子。结果毫无表演功底的安吉斯,在崔嵬的引导下,还真演活了那个古灵精怪的小嘎子。

1963年6月,《小兵张嘎》在外景地白洋淀岸边的梁沟村开拍。那年白洋淀遭遇了百年不遇的水灾,白洋淀及周边地区一片泽国,后来为了演员的安全考虑只好暂时停止了拍摄。不久,剧组又转移到距离白洋淀几十公里之外的霸州胜芳镇拍摄,后期制作时还在颐和园补了些水上镜头。同年底《小兵张嘎》在全国公映,一上映就引起了轰动,好评如潮,之后久映不衰。电影的再创作,又把《小兵张嘎》推向了更高的高潮,使更多人认识了“小嘎子”,嘎子的形象深深印刻在了人们的脑海里。

进入新世纪,《小兵张嘎》又经历了几次大型再创作。

(抗战时期的徐光耀(右),摄于1943年冬。徐光耀时任宁晋县大队特派员,左边是宁晋县大队四区小队长高常在)

一次是《小兵张嘎》被改编成了20集电视连续剧,受到了观众尤其是青少年观众的喜爱。

另一次是《小兵张嘎》被拍成了动画片。动画片《小兵张嘎》是中国动漫史上的一次大制作。这部大制作动画片取材《小兵张嘎》,于蓝依然功不可没。导演孙立军正为拍摄一部原创写实动画片而苦于找不着合适的题材时,是于蓝指点“迷津”,向他推荐了《小兵张嘎》。这部动画片2005年上映,拿下了当年的第十一届中国电影华表奖“优秀动画片奖”。

此外,《小兵张嘎》还被改编成了河北梆子、皮影戏、木偶戏、舞台剧等多种艺术形式。

《小兵张嘎》在不同舞台上散发着恒久的红色经典的魅力,激励人、影响人、教育人。

四

1978年7月中国少年儿童出版社重印了《小兵张嘎》,这已经是第二版的第七印了,封面和插图都是人物画名家姚有多所为。1981年6月,中国少年儿童出版社出版了《小兵张嘎》第三版。这一版徐光耀“正本清源”,做了比较多的“还原”和删改,还请黄胄和他的学生史国良作了封面和彩色插图。这个版本是最完整的、也是流行最广的一个版本,到目前为止,保守估计也印刷了十几次之多了。在这个版本上徐光耀第一次为这部小说的出版写后记,第一次交代这个可爱的“孩子”是在自己多么艰难、绝望的境遇下诞生的,第一次向读者交代了关于嘎子的原型问题,第一次交代了版本流转中的增删情况。

“小兵张嘎之父”终于可以为自己的“孩子”说句话了,因此徐光耀在“再版后记”中说:“《小兵张嘎》写于二十一年前。过了这么久,才来写后记:沉睡多年的思想和情景,铿然一声,被铁锨掘着,真有一种终将出土、重见天日的新鲜感。”关于嘎子的原型后来徐光耀又专门写了一篇文章发表在《燕赵晚报》上,予以说明,告诉大家嘎子是一个文学形象、典型形象,是千千万万个英雄战士的化身,不会是某一个具体的人,“他”中有你,但不会“就是你”。

其实嘎子这个形象或多或少都有作者自己的影子,徐光耀也承认如果没有自己“红小鬼”的经历,是写不好这部作品的。

(1949年7月7日《天津日报》刊有徐光耀《隐蔽中的战斗》(含《瞪眼虎》))

真正的艺术是不朽的,经典永远具有吸引人的魅力和照人的光芒。1980年,《小兵张嘎》小说和电影均荣获1954年至1979年全国少年儿童文艺创作一等奖。1981年6月,中国少年儿童出版社把《小兵张嘎》选入“战斗的童年文学丛书”。《小兵张嘎》被教育部编入了“教育部统编《语文》推荐阅读丛书”和“语文新课标必读丛书”;入选“百年百部中国儿童文学经典书系”;同时它还被好多国家级、地方教育部门指定为学生课外读物,每年都有不同的出版社在重版、重印;《小兵张嘎》还被译成了多种少数民族文字和外文出版发行。新的时代又给了《小兵张嘎》许多新的内涵,如果把《小兵张嘎》比喻成一棵树的话,现在它更加根深杆壮、枝繁叶茂了。《小兵张嘎》依然以它强大的艺术魅力,传播着正能量,传承着红色基因,影响和教育着一代又一代人。

【编者按】作为抗战文学的标杆之作,《小兵张嘎》的价值远不止于“塑造了一个小英雄”。它以文学的方式,为历史留存了一份“微观记忆”,这些细节构成了抗战史的“毛细血管”,让宏大的历史叙事有了血肉。从“红小鬼”的亲身经历到千万英雄的精神凝练,从作者的自我救赎到民族的精神传承,《小兵张嘎》如同一面镜子,照见的是一个民族对勇气、智慧与正义的永恒向往。徐光耀说嘎子是“千万英雄的化身”,而这部作品的流传本身,亦是千万人对英雄精神的集体守护。从纸端到银幕,从文字到舞台,《小兵张嘎》的“恒久魅力”,正源于这种跨越时空的共鸣。推荐阅读、编辑:李亚文