【抗战】大凡不凡 陈庸不庸

点击:391 发表:2025-07-22 09:22:06

闪星:4

点击:391 发表:2025-07-22 09:22:06

闪星:4

辞职抗日 临危受命

1931年“九·一八”事变爆发,由于国民党政府对日军的侵略行径采取不抵抗政策,致使日军气焰嚣张。沈阳、长春、吉林等城市相继沦陷,10月份日军已逼近嫩江南岸,黑龙江省会齐齐哈尔危在旦夕。敌人已兵抵家门,“何去何从”,每一个东北人都无法回避。面对严峻的形势,黑龙江省呼海铁路(呼兰至海伦)局召开科段长以上干部会议,讨论如何面对。此时,离开辽宁省老家的父亲已在呼海铁路局工作了6年。这个来自农村,家境贫寒,没有学历的青年靠着勤勉敬业的精神,一步一个脚印,已从一个电报领班升任到海伦站站长的职务。时年只有25岁的父亲,月薪已拿到70块大洋。在那个年代,一块大洋能买一袋25公斤的面粉。此时父亲已准备攒够钱后,回老家买房、买地、兴家置业了。但九·一八事变的爆发,彻底改变了父亲的人生轨迹。

血气方刚、富有正义感的父亲受邹韬奋主编的《生活》周刊等进步刊物的影响,心中早就怀有爱国民主的思想。特别是该刊物在九·一八事变爆发后发行的“国庆与国哀”特刊给父亲极大触动。他在会上郑重宣布:一是向同事们告别,自己已决定辞去站长职务,去支援马占山领导的抗战;二是号召所有同事,特别是年轻人都参加抗战。并慷慨陈词地说:“我们东北有3千万同胞,我们全中国有4万万5千万同胞,人人说没办法,敌人就有办法,人人都说有办法,敌人就没办法了。‘没有办法’的话是没有根据的,投降是可耻的。我们宁可战死做亡国鬼,不能活着做亡国奴。”

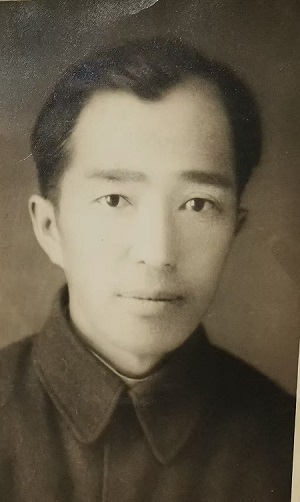

告别呼海铁路局时,父亲光着膀子照了一张照片,表示舍弃一切身外之物,要用父母给的血肉之躯与日本侵略者血战到底的决心。接着他召集一批爱国青年,去支持黑龙江省临时政府代主席马占山在江桥与日军的作战。但马占山在江桥拼死抵抗,也仅坚持了半个月就北撤到海伦。父亲此时成立了海伦反日救国会,继续支持马占山抗日,他们破坏铁道、转移机车、迟滞日军的进军速度,最终马占山的黑龙江省临时政府还是被迫退至黑河。

此时,在黑龙江省追随马占山抗战的人越来越少,就连父亲组织的反日救国会成员,也一个个悄然离去。当时黑龙江省大部分地区已被日军占领,所剩无几的个别边远县城,县政府官员被吓破了胆,或逃跑、或投敌,县里找个主事的人都不容易。黑龙江省最东北角的绥滨县就是如此。日军占领富锦,逼近绥滨,原县令逃跑,新任县令投敌,无人再敢出头主政。马占山的黑龙江省临时政府中有人举荐坚决抗战的父亲做这个县长,但也有人怀疑父亲是共产党不敢任用。这时有位国民党元老站出来说:“都什么时候了,管他是国民党还是共产党,只要抗战就行。我看这个陈大凡是大凡不凡,陈庸不庸。”(陈庸是父亲在这个时期用过的名字)。就这样,1932年6月,父亲临危受命,被国民党黑龙江省临时政府任命为绥滨县县长。7月底,父亲来到绥滨县上任。

一腔热血 染红国土

父亲来到绥滨县时,整个县政府的人都跑光了,只剩下承审、文书、老伙夫三个人。父亲来这里是守土抗日的,不是替日本人维持秩序的。因此到达后首先做的事就是发动群众,组织抗日武装,准备抵挡日军的进攻。

当地老百姓知道绥滨县是一座无助的孤城,危在旦夕。但还是积极出人、出钱、出武器,支持陈县长抗日。父亲清楚地记得中兴镇有一个家境富裕的区董叫王万恒,带头送子参军,先送儿子王义龙(小学生)、又送侄子王易先。其它区董和百姓也纷纷效仿,送子参军,还有自带枪枝的。绥滨县人民的爱国热情,使一支有300多人的抗日人民自卫军不到一个月的时间就组织起来了。当时出任过支队长的王易先,50年代从苏联写信给父亲,用一首打油诗形容当年这支部队“抗日人民自卫军,干部战士尽青年,大凡当年二十六,其余不过二十三”。

秋去冬来,整个东北的抗日形势岌岌可危。12月7日,由于马占山和他的黑龙江省临时政府迫于日军的压力退到苏联,黑龙江省抗战宣告失败。东北各地的民间抗日武装随之溃散,正规部队也纷纷向日军投降,绥滨地区马占山的部下刘滨旅、李杜的部下陆永才旅,均向驻富锦日军投降。剩下继续抗日的只有父亲率领的几百号民兵了。见此状,驻富锦日军司令官小滨中佐遂派人来招安父亲,称如果他投降,将自卫军遣散,就封他为绥滨、汤原、萝北三县的政治主席。日军司令官想,绥滨地区成旅建制的正规军都主动投降了,区区几百号民兵还敢不自量力吗?但他没想到,誓言宁可战死不做亡国奴的父亲对日本侵略者的诱降断然拒绝。这位小滨司令官不甘心,一个星期后,又派代表来劝降,再一次遭到父亲的严词拒绝。

父亲面对强敌毫不畏惧,两次拒绝日本人劝降的消息传开后,使周边各方抗日志士纷纷慕名前来,加入到绥滨县人民自卫军。当时自卫军面临枪炮武器严重不足,父亲即决定带部队去向刚刚投敌,军心不稳的刘滨部徐佐诚团长“借枪”。该团官兵听说陈县长前来欢迎他们继续抗日,便纷纷抬着机关枪、迫击炮随着父亲的部队出了城。父亲则只身进城面谢徐团长“借枪”。

见了父亲的面,开始这位团长面色铁青、口气很硬,让父亲下令把枪炮马上送回来,否则扣人。父亲正义凛然地回答他说:“枪炮是借来打鬼子用的,借走了就不会送回来。你可以把我送给日本人请功,我敢来见你心中就没有‘怕’字。”父亲只身来见,英雄气概尽显,一番话说得这位曾经也是抗日英雄的徐团长羞愧难言。当时徐虽没答应什么,但即送给他们几匹快马,让他们赶回县城去,准备迎战日本人的进攻。之后不久,徐团长带着部队来和父亲会合了。这支抗日自卫军迅速壮大,猛增到1000多人。部队的番号也改称为黑龙江省抗日人民自卫军,父亲出任自卫军司令。

对父亲两次劝降不成,日军司令官小滨恼羞成怒,决定用武力消灭这股抗日武装。1933年2月12日,农历正月十八,当地仍是天寒地冻,黑龙江、松花江的江面冻得结结实实。这天凌晨,约20卡车日伪军穿过冰封的松花江,向黑龙江边的绥滨县中兴镇发起了攻击。

起初,敌人想通过炫耀武力,吓倒这支自卫军。因此在炮击之后,20辆卡车居然排成扇形,耀武扬威的向前推进。在遭到自卫军炮火强力攻击后,又变换成步兵队形向前冲,再次遭到自卫军的坚决阻击。这一天打下来,敌人没能向中兴镇推进一步。

面对这支誓死不屈的队伍,第二天日军指挥官改变了打法,用重炮猛烈轰击了中兴镇一整天。炮弹铺天盖地落在自卫军的阵地上,中兴镇瞬时间被炸成了一片废墟。用血肉之躯抵抗重炮轰击是极为惨烈的,部队官兵多有伤亡。但自卫军官兵毫不退缩,父亲更是身先士卒,誓死坚守在阵地上。不幸的是在当天傍晚,一枚炸弹落在了父亲的身边,身体右侧面多处被炮弹炸伤,右胳膊伤的最重,面积最大,血流不止。牙也被弹片击穿掉了两颗,右腿上终生留有弹片。当时父亲被炸得血肉模糊,因伤势过重,被部下抬到黑龙江边,准备过江到苏联抢救。父亲被抬下阵地时对大伙儿说:“不要我一受伤大家就散伙了,一定要团结起来,坚持下去。两天的战斗说明敌人没什么了不起,只是枪炮比我们好。只要我们学会打仗,好好团结,敌人是可以打败的。”父亲是和大家一起悲壮地高呼“中华民族万岁!”而离开祖国,去了苏联的。

白色恐怖 笼罩归途

父亲在绥滨县中兴镇与日军作战负了重伤。当他被抬过江后已不省人事,经过苏联医生的抢救治疗,才得以生还。伤愈后父亲冒着生命的风险为苏联远东情报局工作了近半年时间,算是报答了苏联朋友的救命之恩,之后毅然决定离开苏联,返回自己正蒙难的祖国参加抗战。在苏联的这段经历对父亲回到祖国,加入中国共产党有很大的影响。

1933年深秋的一个夜晚,父亲渡过黑龙江,悄悄地回到国内萝北县境内。此时东北全境已被伪满洲国统治。作为抗日要犯,父亲的名字已在伪满政府的通缉追捕名单之中。父亲不能走大路,只能从萝北沿松花江畔的山区小路,寻找抗日的队伍。但当时,东北各地的抗日义勇军已消亡殆尽,父亲在东北当地寻找队伍抗日的想法没能实现,遂徒步一千多里地,辗转来到哈尔滨。父亲说,当时自己身上没带多少钱,这一路上又历经土匪的威胁、野兽的袭扰,寒冷与饥饿的煎熬,能活着走到哈尔滨实属命大。

父亲好不容易到了哈尔滨这座熟悉的城市,过去在这里有不少亲朋好友,但如今却没有哪家敢收留他。最终他来到从前一个最要好的姓刘的朋友家。刘嫂一眼就认出了父亲,不由惊喜地喊道:“大凡回来了。”但马上听到屋里刘父说,“什么大凡、大凡,你们见到鬼啦!”父亲当时心里明白,刘父这么说是怕被人听到,传出去全家人性命难保。日伪统治下的哈尔滨,一片白色恐怖。

进到屋里后,刘父压低声音坦诚地对父亲说:“大侄子,抗日我支持你,但是我不敢留你住。给你100块钱,换身衣服,买张火车票,找个更安全的人家躲一夜,就赶紧离开哈尔滨去北平吧。”当晚,父亲另一个姓曹的朋友冒死留他住了一宿。曹还带父亲去洗了澡、理了发,替父亲置办了一身商人行头。让父亲以商人的身份坐火车去北平。

想坐火车离开哈尔滨也不那么容易。火车站是检查最严格的地方,军警特务林立。火车上的环境更让父亲诧异,乘客坐的是泾渭分明。父亲说:“在火车上,日本人坐的车厢里,座位就是空着,中国人也不敢去坐。而中国人坐的三等车厢,人多拥挤,检查的还严。”当时父亲一身商贾打扮,旁若无事地通过检查岗,走进日本人坐的车厢,随便找个位置坐下,一路上还真是无人检查。到沈阳转乘中国火车后,终于平安抵达北平。回想这一路的坎坷,父亲感慨万千:真是亡国之奴,不如丧家之犬啊!

真要抗日 跟共产党

1933年底来到北平的父亲很快就溶入到关内抗日救亡的运动之中。父亲的抗日县长身份在社会上影响很大,共产党、国民党都很看重,都在积极争取他站到自己一边。国民党方面认为父亲是国民党黑龙江省政府任命的县长,不用申请,是当然的国民党员。不仅把国民党的党证送到他手里,每月父亲还可以从北平国民党东北青年救济处领取救济金。

而共产党方面认为父亲在东北的抗战更像共产党的行为,因此也不把父亲当外人,主动接近父亲,向他宣传共产党的主张。共产党当时是地下组织,在白色恐怖下的北平,共产党人随时都有被捕、杀头的危险。但父亲是个头脑清醒、是非分明的人。虽然国民党能给他带来名利,但他的经历和认知让他认定共产党的主张是正确的,共产党是坚决主张抗日的。1935年1月父亲加入共产党,被吸收为北平地下党东北特别支部的委员,党组织让父亲利用他的特殊身份负责做国民党东北上层人士的统战工作。由此父亲参加了由宋庆龄等爱国民主人士组织的反帝大同盟及抗日大同盟、国内和平促进会等组织,组织了东北人民抗敌会。

他在东北协会办的《黑白》半月刊杂志上公开表达自己的观点:根据自己在东北抗战的经历,证明苏联是我们的朋友,日本帝国主义是我们的敌人。当时在北平,敢于公开发表亲苏反日的言论是要坐牢的。父亲不仅发表文章宣传抗日,也常到学校给学生演讲。有不少学生受父亲的影响,投入到抗日救亡运动中,有的加入了共产党。天津南开大学一个学生被父亲抗日的英雄气概所感动,把自己的名字改为“一凡”。后来他也成为了共产党的负责干部。

1935年在北平爆发“一二·九”运动,父亲走在北平东北大学游行队伍中,并代表东北义勇军站出来演讲,鼓舞学生的爱国热情。西安事变发生后,张学良被扣押在南京。东北大学学生要南下到国民政府首府南京请愿,在火车站与前来阻止的军警发生冲突。在荷枪实弹的军警面前,父亲作为各救亡群众团体的代表,大义凛然走上前与北平宪兵司令邵文凯对话。父亲晓之以理,动之以情的一席爱国陈词,让这位东北籍宪兵司令无言以对,拂袖离去。在民众的强大压力下,请愿列车终于开出了北平火车站。在那动荡不安的年月,在各种困难环境,生死斗争的磨炼下,父亲逐渐成长为一名成熟坚定的共产党人。

西郊枪声 振奋人心

1937年七·七事变后,北京西山一带出现了一支名叫“国民抗日军平西游击队”的队伍。这支有几十号人的抗日队伍虽然号称“学生军”,但不尽都是学生。东北大学的流亡学生为多,也有国民党军的散兵游勇,地方民团武装、各类爱国青年,甚至还有土匪。拉起这支部队的是个叫赵桐的人,曾是东北大学的学生,参加过辽南义勇军。退入关内后,处于困境中的赵桐找到共产党的外围组织“东北抗敌联合会”寻求帮助,地下党遂决定利用这个机会,把一批地下党员派进这支部队,争取把这支部队改造成为我党掌握的抗日武装力量。父亲就是受地下党东北特别支部的指示进入到平西游击队中的。

尽管游击队成分复杂,各有所图,但在抗日的问题上,大家没有分歧,共产党员加入部队后,部队的战斗力更强了。8月22日晚首战就打下了位于北平德胜门外的国民党河北省第二监狱,解放了700多名在押犯人,包括几十号政治犯,其中不乏共产党员。被解救出来的犯人中有300多人加入了游击队。

接下来是9月8日在黑山扈的百望山,游击队在此地与日军的车队遭遇。这一仗从早晨打到黄昏,日军被迫动用飞机助战。飞机还被游击队打下来了一架,坠毁在清河一带。敌伪报纸《北平晨报》《益世报》对此两仗都有报道。这两仗规模虽然不算大,但却给在日本人统治下的北平市民以鼓舞;平西游击队也由此名声大振,部队很快从几十人发展到一千多人。共产党在部队中的影响也更加深入人心。而如何管理这支部队?把这支部队带向何处去的斗争更加尖锐。习惯了旧军队打骂士兵,欺压百姓,胡作非为那一套的赵桐不想受共产党八路军纪律的束缚,不想被共产党八路军招安,想由他控制这支部队,让这支部队姓赵。在这样的形势下,赵桐视父亲等共产党骨干成员为眼中钉,誓欲除之而后快,父亲等人的处境就相当危险了。

父亲曾经给我讲过这样一件事情。一天晚上,赵桐突然来到父亲住的房间借枪。当时父亲已经睡了,是脸朝墙背对着赵桐的。听赵桐说他要去巡岗,但是枪忘带了,于是到父亲这里来借枪。当时父亲略加思考,头都没有回,平静地对赵桐说:“枪就在枕头底下,你自己拿好了。”我当时不明白父亲为什么要这样做,父亲解释说:“赵桐很狡猾,他是以借枪的名义试探你。当时如果我先动枪,他就可能借口自卫打死你,如果我不动枪,他就没有借口来杀我。”

平西游击队由于内部党组织的有力引领,把大多数干部战士团结在党的周围,排除了赵桐等少数人的阻挠,最终这支部队被成功的带到了晋察冀边区,改称为晋察冀军区第五支队。赵桐见大势已去,只好带着个别亲信逃跑,投靠了国民党。父亲说,临行之前赵桐留下了一张字条,上写:“我最后一分钟和你们和平脱离。”并提到,他走之前,曾想把总队以上干部一网打尽。但又想都是同甘共苦、生死与共的战友而不忍心下手,最后还是决定好聚好散,不辞而别为好。这应该是赵桐的心里话。

斥顽匪 大凡不示弱

在成功地解决了赵桐所部问题后,晋察冀军区司令员聂荣臻又派父亲到河北易县孟阁臣部出任军代表兼任该部军政学校校长,争取这支部队同我军合作,共同抗日。孟阁臣曾是旧东北军的一个连长,流落到关内后,在当地纠合地主土匪武装,打着抗日招牌,拉起一支号称有3000人的队伍,在易县占地为王,自称总司令。

这支号称“七路军”的抗日队伍实质上就是一支地主土匪武装。他们在日伪军和八路军中间骑墙、钻空子,划定地盘,不准八路军进入。只是畏于八路军的力量,才答应晋察冀军区派军代表来。父亲心里清楚,进入这样一支部队开展工作比在赵桐那里要危险的多。孟阁臣吸毒成瘾,贪婪成性,随时可能变节杀掉八路军军代表。而父亲进入孟阁臣部,只带了两名干部和一名警卫员。

孟阁臣在暗地里与日本人勾搭,心怀鬼胎,对八路军方面派来的代表即怕又恨,处处盯防。还不断地试探八路军军代表的口风,孟曾当面向我父亲挑衅说:“聂司令何时来取我这个脑袋?”父亲从大局出发,耐心对孟进行开导,劝孟服从晋察冀军区领导,接受六分区的番号,按八路军的统一要求改编部队,坚持走抗日道路,但孟哪能听得进去。

38年8月份的一天,孟阁臣的部队擅自进入晋察冀军区三分区抢粮抓人,被三分区部队驱逐。孟阁臣吃了亏,便借机大做文章。他集合全体官兵,并将父亲等四人“请”到现场,当场大骂八路军,扬言一定要报复。说什么:“八路军打了我们的弟兄,我们是不是把这几个八路点了天灯,然后去投奔日本人。”企图煽动士兵杀害父亲他们。不明真相的孟部士兵拔枪围拢上来,眼看局面就要失控。父亲当时十分冷静,缓步走向前来,严肃地对孟说:“孟阁臣,你还承认你归晋察冀军区聂荣臻司令员领导吗?如果你承认,这个事情我负责向聂司令员汇报,一切问题都是可以解决的。如果你不承认,想叛变投降日本人,那就随你的便。”父亲义正辞严的几句话,使孟阁臣无言可对,未敢继续发作,不得不怏怏收场。

眼看孟阁臣冥顽不化,已无可救药。聂荣臻司令员担心父亲他们的安危,不久即电令父亲火速撤回军区。父亲刚刚撤离,孟阁臣的部队就与一分区杨成武部发生了武装冲突,孟战败被俘,被边区政府依法处决。设想我父亲等人的撤离稍有耽搁,那后果不堪设想。事后,杨成武司令员对父亲说:“我真为你们后怕啊。” 战友们也为父亲捏把汗,“大凡同志这工作真是入龙潭下虎穴,太危险啦!”

临危受命 替党分忧

解决了孟阁臣部的问题后,父亲先后出任晋察冀军区独立一旅一团政委,旅政治部主任。1940年春天被聂荣臻司令员亲自点名出任边区粮食局局长。对于离开军队到地方工作,父亲内心是不情愿的。关于这次工作变动,父亲在1984年写的“晋察冀边区粮食斗争的一些片断”中是这样阐述的。

父亲说1939年7月,晋察冀边区暴雨成灾,日寇乘机决堤,河川泛滥,造成了数十年来未见过的大水灾。边区的粮食问题到了极端困难的境地。“有的部队一人一天只能吃到半斤小米、半斤玉米(或黑豆),由于吃不饱,病员日见增加,不用说打仗,就连保证正常训练都有困难。老百姓的生活就更差了,只能吃些草根、树叶。“打摆子”(疟疾)病到处流行。”因此救灾渡荒,解决军民的吃饭问题,成了边区政府头等大事。边区政府决定从军队调最得力的干部去完成这项重任。聂司令员这时想到了父亲。

父亲回忆1940年4月,晋察冀军区政治部主任朱良才同志找我说,在延安开会的聂荣臻司令打来电报,点名要我到边区政府出任粮食局长。组建全边区各级粮食管理部门,解决边区军民吃粮的困难。对聂司令员的亲点,父亲二话没有,走马上任。每天骑着马到下面区县村,战斗部队了解情况。当时父亲也患上疟疾,久病不愈,身体非常虚弱,时常晕厥,从马上摔下来。幸亏军区卫生部副部长杜柏华用土法治疗,救了父亲一条命。父亲说所谓土法就是用鞋底子蘸盐水,然后在背上拍打,直至把背拍紫了为止。父亲就这样强撑着病体坚持工作,根据边区实际情况,很快制订了一套平粜的筹粮措施,在相当程度上解决了军粮的后顾之忧,聂荣臻司令员非常满意。粮食问题解决之后,父亲没有返回部队,而是奉命出任边区政府工商局长这个新职务。任务是打破敌人对边区军需物资的封锁,开通边区对外贸易通道。

日本投降 重回故里

1945年8月15日,日本宣布投降。为了先于国民党占领东北,中共中央决定迅速从全国各大解放区调集干部,特别注重调东北籍干部去东北接收政权。此时正在晋察冀边区党校学习,参加审干的父亲,结论尚未做,就奉命赶往沈阳到中共东北局书记彭真处报到。父亲当年在黑龙江铁路上工作过,“九·一八”事变后又在黑龙江抗过日,这“漂亮”的履历一眼就被彭真看上了,是到北满地区工作最合适的人选。即决定让父亲出任黑龙江省政府主席,从苏军手中接管以北安为中心的现黑龙江省西北部地区。

共产党接管政权,“土八路”要进城当家,能行吗?大部分民众怀疑、不信任;国民党反对并暗中破坏,父亲遭敌特暗杀就多次;苏军心中有数,照章办事。我们自己知识储备太少,不懂的东西太多,困难、阻力之大难以想象。但经过半年时间的努力,局面逐渐稳定。4月28日,东北民主联军占领哈尔滨当天,父亲接到中共北满分局书记陈云打来的电报,让父亲即刻到哈尔滨报到,出任中长铁路管理局军事代表。中长铁路起点是长春,南至大连,东至绥芬河,覆盖大半个东北,可谓是东北的交通大动脉,父亲明白这副担子有多重。在哈尔滨见到陈云,陈云深情地对父亲说:“这是我们第一次有了自己的铁路,你是个老铁路了,一定要好好地管起来。”尽管父亲在陈云领导下工作时间不算长,但陈云深知父亲其人,对父亲十分信任。关键岗位,陈云亲自点将,父亲临危受命,又进入一新战场。

父亲离开黑龙江呼海铁路去抗战过去了14年后,又回到自己的铁路老本行,但身上的担子比过去当海伦站长重多了。父亲在东北铁路总局、牡丹江铁路管理局、济南铁路管理局几个关键管理局度过了6个年头,呕心沥血、兢兢业业,任劳任怨,直到1955年一病不起,再不能临危受命、独挡一方,为党分忧了。

父亲的一生正象《人民日报》刊登的父亲逝世讣告中说的“陈大凡同志为中国人民解放事业和人民铁道铁路事业无私地贡献了毕生精力。他的一生是革命的一生,战斗的一生。”

2025·7·20

【编者按】纪实以详实的笔触,展现了陈大凡先生波澜壮阔的抗日历程。从毅然辞去安稳工作投身抗战,到在绥滨县组织抗日武装顽强抵抗日军,再到辗转多地为抗日事业奔波,陈大凡先生的每一步都充满了艰辛与勇气。其经历不仅是个人的奋斗史,更是那个时代无数爱国志士的缩影,生动地诠释了中华民族在面对外敌入侵时不屈不挠的抗争精神,对研究抗战时期东北的历史及民众的抗日活动具有极高的价值。资料详实丰富,让读者能深入了解人物。条理分明,使文章脉络清晰,读者阅读起来流畅自然。语言风格质朴平实,却饱含深情。推荐阅读。编辑:李亚文