【抗战】 抗日战争:海峡两岸无法磨灭的国家记忆

点击:407 发表:2025-07-21 09:53:19

闪星:1

点击:407 发表:2025-07-21 09:53:19

闪星:1

2015年9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式在北京天安门广场隆重举行。万众瞩目下,抗战老兵的专车驶过天安门。车上均是百岁耄耋老人:既有八路军、新四军老战士,也有参加过长沙会战、雪峰山战役的国军抗战老兵,他们穿着当年的军装,敬着抗战军礼通过天安门,接受祖国和人民的检阅。观礼台上,国民党抗战将领后代同样受邀,和八路军、新四军将领后代一起度过了纪念抗战胜利70周年的大典。9月3日的天安门广场,是海峡两岸抗战将士的一次大融合,以这些经历过那场伟大战争的老战士们的集体亮相,还原了长达14年之久的中国人民抗日战争的峥嵘岁月,无数次浴血奋战,数以千万计的牺牲,在祖国大地留下了正面战场大会战、敌后战场游击战数不清的抗战遗迹;一扫百年丧权辱国、割地赔款的屈辱,中国人民第一次打赢了抗击外国侵略者的战争。这个中国现代史的重要话题,重新燃起了海峡两岸交流沟通的热潮。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和前来观礼的国民党连战主席达成了海峡两岸“共享抗战史料,共写抗战史”的共同心愿。

抗日战争,这个海峡两岸国共将领论坛最热衷的话题,也是两岸国共抗战将领后代联谊时热议的内容。从军界到民间,从大陆到台湾,无论离开了多久,抗日战争依然是凝聚中华民族、融合海峡两岸的最重要的记忆。那些跨海而来的国军退役将军,那些来寻找父辈曾喋血苦战战场的国军抗战后代被大陆的一切震撼不已: 为80多年前对敌作战的炮火轰鸣枪林弹雨,为大陆完好保存至今的抗战遗迹,为大陆民众对当年捍卫国土不惜舍命的抗战英烈的致敬而深深感动。

一、对话1937:不可磨灭的集体记忆

抗日战争是中华民族现代史上最重要的时刻,也是国共联手一致抵抗外来侵略的合作时期,大陆和台湾军方对这段反侵略的历史阶段都有大量研究和详细记载:在中华民族危难时刻,国共两党率领的军队统一在国家同一战斗序列中,从各自不同的战场共同抵抗日本侵略军侵占中国领土,反击对中国人民的屠杀和掠夺;以323万中国军人的牺牲,22次大型会战,38000多次有记载的战斗,200名以上的将军前线御敌战死沙场的壮烈(1),赢得了东方主战场的最后胜利。从1931年9.18事变到1945年8月15日,中国军民共伤亡3500万人(仅南京大屠杀一个月,30多万中国军民惨遭杀害);财产损失5000亿美金以上(2)。世界反法西斯同盟国高度评价和赞扬中国人民中国军队为抗击法西斯侵略者做出的巨大贡献和牺牲。

我们共同回忆交流父辈们的抗战历史。当年驻守宛平城亲身经历过“卢沟桥事变”国民革命军第29军的后代,带来了1937年7月7日卢沟桥阻击日寇的珍贵老照片:那些参战的中国士兵虽然瘦弱,但手持大刀向鬼子们头上砍去的英勇战斗姿态永远留在了历史镜头中。以中国传统武术大刀抗击日寇贴身肉搏而闻名全国的大刀原件珍藏在台湾军史馆,见证着当年保卫卢沟桥的那些血战。29军后代告诉大家,日寇装备精良,我守卫部队每人只有5发子弹,战斗一开始很快就打光了。打响卢沟桥抗战第一枪的守卫部队是国军第29军37师215团,国家抗战馆里始终展示着当年宛平城守军集结抗击日本侵略军的照片。

团长吉星文首当其冲,率领士兵挥舞着大刀冲进敌阵拼杀。擅使大刀的西北军与使用新式步枪刺刀的日军搏斗,明显由于武器落后而处于劣势,有时3人合力才能砍死一名日军;而日军的刺刀往往能连续挑死我军战士。日军不止步枪先进,其他陆战、海战、空战装备的现代化及数量,都远远超过中国军队。尽管如此,守土有责的中国军人仍敢于以白刃战肉搏战坚决阻敌前进。29军37师215团团长吉星文曾6次挥着大刀率领全团冲进敌阵拼杀,混战中机智地躲过日寇的刺杀,却被劈斜的刺刀削掉了肩上的肉。团长如此,士兵更是如此;驻守宛平城半个多月来,日寇被阻击在卢沟桥以西没能前进半步。古北口抗战,长城抗战,卢沟桥抗战在大陆京郊留下来的战场遗址历历在目,已成为中国军队抗击日本鬼子保卫祖国的国防教育基地。在这些战斗中,宋时轮率领的中国共产党的军队也在其中参战,地方游击队和当地抗日武装同时发挥了作用。中国军队的勇猛杀敌事迹振奋国人,29军的抗日战歌《大刀进行曲》风靡全国,流行至今。

那天晚上,29军打响卢沟桥抗战第一枪的吉星文将军(毕业于中央军校<黄埔>高教班5期)之子吉民立(台湾)与牺牲在抗战前线的张自忠将军(毕业于保定军校,盟军牺牲的最高军阶将领)之孙张纪祖(大陆),29军副军长佟麟阁(毕业于保定军校,被毛泽东誉为“给了全中国人以崇高伟大的模范。”牺牲在卢沟桥保卫战的29军最高长官)之孙佟国威(大陆),29军37师师长赵登禹(毕业于保定军校,抗战前线牺牲的第一位国军师长)之孙赵瑞明(大陆)邀请我们两个八路军抗战后代一起唱《大刀进行曲》,雄壮的歌声穿越时空,带着大家回到了硝烟弥漫的抗日战场,激扬的乐曲、高昂的战斗意志震撼着整个大厅,引发了全体与会人员集体合唱:“大刀向鬼子们的头上砍去!冲呀,杀!”气壮山河,震天动地。

《大刀进行曲》的演唱两岸略有不同:29军后代唱得是1937年29军的战歌,我们唱得是八路军军歌。歌词略有改变,最后那句“冲啊,杀!”的呐喊是八路军军歌特有的。

国军中抗战之家也不少。29军37师219团团长吉星文的族叔是著名的抗战将领吉鸿昌,吉鸿昌坚决抗战思想影响了河南吉家,家族不少族人投军抗战,29军37师继任师长冯治安,是吉星文的连襟。

中国抗战史最早最悲壮的淞沪会战起至于海上。关于淞沪会战,台湾中华战略学会依据台湾防务部留存的档案有详细的史料和完整记载,理事长王文燮(黄埔25期)上将(3)带来了他研究11年的专著《中国抗战真相》,并当场播放了拍摄整个战役布局的视频:1937年8月13日,中国派出国家精锐部队中央教导总队、87师、88师,第18军等约85个陆军师、轻战车1个营、野炮5个团;海军轻巡洋舰与驱逐舰10余艘,空军可支援作战的约250架容克战机70余万人,阻击入侵上海的20万日本侵略军。日本侵略军出动陆军9个师团,轻、重战车各两个大队,重炮兵、野炮兵各三个联队,空军飞机500架;50余艘军舰在旗舰“出云号”率领下强占上海吴淞港后,日寇登陆舰快速运送大量陆军部队(后增致30万)向上海发起进攻(4),航母上起飞的密集海军舰载机群轰炸了上海和民国首都南京。越战越少的中国容克战机,与500架越增越多的敌机展开殊死搏斗(抗战时期笕桥中央航校1700名毕业生93%血洒长空)。占有制空权的日寇,一颗空中投弹便使中国陆军地面部队损失大半个团。在无差别的狂轰滥炸中,远东最大最繁华的城市上海尸横遍地、一片废墟。中国飞行员以“宁亡命也不能亡国”的决心,驾机冲进“出云号”的烟囱里与侵华日军指挥舰“出云号”同归于尽。中国海军全军覆没,其中包括清末及民国最大的轻型巡洋舰宁海号,用沉船阻塞航道阻击日军舰队前进。装备相差悬殊使中国一开战就完全失去了制空权制海权,地面防御的中国军队一寸热血一寸土,三个月牺牲了303500人,击毙日军98126人,最终撤离上海(5)。《淞沪会战》视频清晰地将敌我双方作战态势标识在军用地图上。

王上将解释了淞沪会战的作战意义:淞沪会战是中国军队主动诱使日军主力聚集上海进行决战,旨在振奋民心,争取国际同情,宣誓抗战到底的决心。由于敌强我弱,该会战我军牺牲惨重,30万军人和9位少将以上高级将领以身殉国,有的师几乎拼光了所有的军事骨干,连排长80%牺牲。但是淞沪会战还是取得了战略成功,王上将说,此战“鼓舞了民心士气,扩大国际视听,完成人员物质西迁,改变日军主作战线由北向南为由东向西,将敌主力诱至华中山岳湖沼地区。”(6)

王文燮将军离世后,在他的履历里得知他曾担任过国军87师(现台军193师)少将师长的职务。该师正是参加淞沪会战的陆军主力师之一。

(王文燮上将会议抗战论坛上的发言)

视频中厮杀场面如此惊心动魄,震撼着在场的每一个人:这是历史真实的影像,是我们父辈那一代人共同经历过的活生生的战争记忆;那些存在至今的淞沪抗战工事、照片、文物及战场地点,耳熟能详地激起两岸三地中华子民对父辈拼死御敌艰苦征战的追思与回想:今天高楼林立、繁花似锦、高度现代化的国际大都市当年反侵略战争是何等的悲壮惨烈、血流成河——来自西澳洲中国和平统一促进会副会长陈志,观影过程自始至终热泪长流。这位在海外致力于祖国和平统一的华侨,是中国抗战将领陈中柱(黄埔6期)中将的遗腹子。在江苏兴化蚌蜒河一带与日寇激战中,陈中柱将军身先士卒身中6弹牺牲,被日寇割下脑袋邀功(当时日本侵华南部司令以5万大洋下令悬赏抗战坚决的陈将军头颅)。我父辈中有6个抗战伊始就参加八路军的军人,两名烈士;亲家的父亲二战时期是苏联红军,苏联红军援华抗战志愿飞行大队的成员。1943年6月4日,日寇为了扫荡山东渤海抗战中心根据地,蚕食了广北、博兴、蒲台、昌潍、清西及垦区,修建碉堡岗楼1200多个,安据点300多个,在八路军清河军区常驻地北隋、牛家庄也安了据点。八路军山东军区下达“反扫荡”命令后,所属各部队运用爆破、夜战、急袭、坑道作业等有效战术手段,连续摧毁敌据点、碉堡和岗楼。我大姑夫时任军区直属团三营教导员,在炸鬼子北隋据点最坚固的碉堡时与敌同归于尽。为了抵抗外敌入侵,中国军人在敌人入侵的所有地方,以自己的血肉和民众一起,筑起了中华民族反侵略的长城。

正值清明,我们祭拜了1932年建于南京的抗日国际航空烈士纪念碑。

(国共抗战后代共同祭奠南京抗战国际航空烈士碑)

30座拱形碑镌刻着中苏美韩四国牺牲于中国空战的4294名抗战烈士英名,其中有苏联援华飞行员200多名。我拍下祭礼的照片发往美国,这些烈士是我亲家父亲的战友。1937年8月中苏两国签订互不侵犯条约后,苏联向中国提供2.5亿美元的低息贷款,派遣军事专家、航空志愿队及部队援华抗战。10月苏联阿拉木图经兰州到武汉的航线开通,苏联志愿航空队2000多人先后赴华抗战,其中有1939年由苏普伦和柯基那基率领进驻重庆的驱逐机大队。我们得知,二战时期的苏联援华空军都穿着中国抗战部队(国民革命军)空军军装,把打击日本侵略者当做保卫自己家园,不惜碧血长空。1932年在民国首都南京,中国政府为他们的英勇牺牲建立了万民敬仰的永久丰碑。做为二战时期对东方主战场国际援助的苏联志愿航空队,被中国人民和俄罗斯人民永远怀念;所有援华的苏联英雄们的形象后来年复一年出现在莫斯科反法西斯战争胜利的庆典中,他们就是永恒的“不朽军团”(参加过二战时期援助反法西斯战争的苏联红军每个人都有当年的照片,上面标示了“不朽军团”)。

1933-1937年苏联政府应盛世才援求,三次出兵帮助平息新疆内乱。1937年7月—1941年6月,经盛世才同意,苏联援华抗战的3亿美金作战物资、空军、军事顾问等作战人员通过新疆这个国际交通要道,源源不断运向中国各地抗日战场。中国共产党与苏联、共产国际的联系,苏联对中国抗战前线的支持也依靠新疆这个通道。

二、聚焦抗战:两岸共同的历史文化话题

赴大陆的台湾军方及国军抗战将领后代,为两岸的抗战文化交流会议做了较好的准备。他们带来了抗战时期正面战场当年的珍贵照片、文物和史料。“中华战略学会”理事长王文燮上将带领的高级将领代表团为会议带来了专著《中国抗战真相》及视频,日本投降书(复制)等重要文献;29军215团团长吉星文之子吉民立带来了父亲吉星文及姨夫冯治安(时任29军37师师长,西北军高级将领)当年卢沟桥抗战时难得一见的历史老照片(其中包括吉星文当年的任命书,29军抗战将领合影,抗战文物等);

(吉民立(打响卢沟桥抗战第一枪的吉星文之子)讲述父亲当年卢沟桥抗战的故事。)

胡琏将军之孙胡敏远(专程从美国赶来参会)、胡敏越、孙女胡敏珍及台北胡琏将军纪念馆执行长陈锦昌,专程带来了在台北胡琏故居布展的“抗战名将回顾展 征人岁月:胡琏将军与抗战特展”及抗战部分珍贵文物,首次在大陆南京民间抗战博物馆展出。

鲜为人知的胡琏抗战经历在特展一一陈列,其中介绍了被誉为中国“斯大林格勒保卫战”的“石牌保卫战”(鄂西会战)和“淞沪会战”被日军称为“血肉磨坊”——“罗店争夺战(三夺罗店)”;胡琏历经中日22个大型会战中的“淞沪会战”“苏南游击战”“武汉会战”“湘北会战”“枣宜会战”“光复福州”“鄂西会战(石牌保卫战)”“常德会战”“湘西会战”等重大战役,被授予国民革命军最高奖章“青天白日勋章”及证书。特展带来了石牌保卫战开战前18军11师师长胡琏的誓词原件。抗战胜利后胡琏将军代表中国军队解除了长沙、湘阴、岳阳等地日军武装。海峡对岸的抗战将领后代们带来的当年抗战文物及父辈的故事,使王文燮上将的抗战军事文献显得真实生动,也为大陆因两岸阻隔导致不够详实的抗战大型会战提供了更多的第一手史料。

在这些大型会战中,最使胡琏难忘的应是淞沪会战的“罗店战役”。淞沪会战开打时,胡琏是18军11师66团团长,把他调到67师199旅的,正是他的老长官11师师长黄维。1936年蒋介石筹备对日作战大型会战,给主力部队提前装备了先进的德国武器,18军11师、67师都在第一批换装之列(德械师)。1937年黄维师长被派到德国军事学院研习现代军事战略与兵器科技。淞沪会战打响,黄维被急召回国参战。由于战争时有发生交通中断,回国的路走走停停长达个把月令黄维“心急如焚”,赶到南京中央军事委员会报到时已是9月2日。此时67师师长蔡炳炎牺牲,继任师长李树森负伤离队。18军军长罗卓英和第3战区前敌总指挥陈诚,急电蒋介石任命急招回国的黄维担任67师师长之职。9月3日黄维到任。罗卓英同时下达9月6日夜夺罗店的命令。

经过一天一夜深入基层检查部队防务及与官兵们的交谈,黄维将他的战术思想、训练要求、管理目标、作战和指挥要领告知作战部队,全师立刻按要求进行整训。黄维就战场形势和日军陆战特点重点强调射击、手榴弹投掷、敌火力下接敌和地雷敷设。他要求加高掩体工事构筑与伪装必须高过头顶便于隐蔽,上海地下水位高,一人多高的战壕里水没小腿,虽有蚂蟥叮咬,但战时不能暴露目标。67师反映,黄维注重实际和实效,不讲形式,他深入基层了解情况,在布防和战役指挥中很见成效。

罗店战役是淞沪会战的第一阶段战役,日军称其“血肉磨坊”,可见其战事惨烈。面对日军绝对的制空权、制海权及悬殊的武器装备差距,67师沉着应战,师长黄维创造性地构筑了一套复合防御体系,尤其是灵活运用了湘军战术,形成“昼伏夜出,避实就虚”的动态防御态势,使日军很难突破中国守军的防线。

日军疯狂进攻,飞机重炮狂轰滥炸,黄维率领67师浴血奋战,死守罗店7天7夜,手下三个团长一个战死两个重伤,一个团打得仅剩57人。师部所有人员从文书到炊事员全部投入战斗,只留一名报务员驻守。

进攻罗店67师防御阵地的日军精锐第三师团,在其作战日志中以罕见措辞记载:“此役实为淞沪会战以来所遇最为顽强之抵抗。”在罗店不足三平方公里的小镇上,中日双方共伤亡了两万余人。

在夜夺罗店的战斗中,黄维的作战方案是由67师199旅旅长李芳彬率398团接替第14师的顾家角防务,他亲率397团在第11师33旅左翼进攻罗店。夜夺罗店得到了11师33旅很好的配合。因为66团团长胡琏出色的战场表现,在李芳彬旅长负伤后,胡琏调任199旅旅长。淞沪会战时,各旅旅长通常为黄埔1期生担任;黄埔4期生胡琏被黄维破格任命为旅长,是战场的出色表现,也是强敌压境的需要。事实证明,胡琏很好领会了师长黄维的作战理念,率199旅坚守阵地死战不退,打出了罗店战役中国军队抵抗侵略者英勇顽强的战斗精神。

罗店战役是胡琏抗战生涯的重要开端,奠定了他今后参加各次大型会战的战斗作风。他把“罗店部队”当做至高荣誉,保存罗店部队的胸牌以致终生。

(淞沪会战罗店战役后代与抗战名将胡琏抗战特展 淞沪会战罗店部队后代合影从左向右:胡琏(时任18军67师199旅旅长)之孙胡敏越 黄维(时任18军67师师长)之女黄慧南 胡琏孙女胡敏珍)

抗日战争的胜利,是中国近代以来第一次战胜外国侵略军的胜利,这是中国军队和中国人民永远的骄傲。为此,王文燮上将每次参会都带来了1945年9月2日的日本投降书(原件保存在台湾军史博物馆),这次会上专门赠送给参会的山东八路军研究会会长陈人康(陈士榘上将之子,陈士榘于1938年随八路军115师征战山东),和新四军研究会北京分会长张晓龙(张云逸大将之孙,抗战后期张云逸曾任新四军第一副军长兼山东军区副司令)。

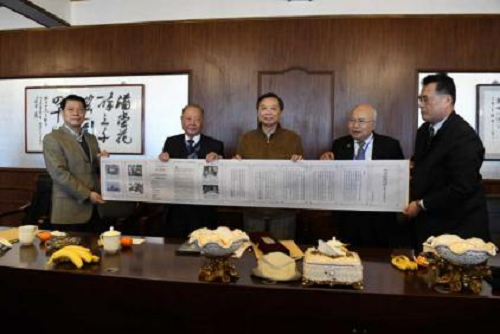

(王文燮将军将日本投降书赠与山东八路军研究会会长、八路军抗战将领后代陈人康。从左向右:韦家庆中将、王文燮上将、陈人康会长、石齐总会长)

山东抗日根据地是中国共产党领导和创建的五大抗日根据地之一,1937年7月7日全国抗战爆发,中共中央指示山东省委领导各地发动抗日武装起义组建八路军山东纵队,在国民党韩复渠部队撤出山东后即与占领的日寇伪军展开全面作战。1938年9月,115师与部分山东纵队合编为东进抗日挺进纵队,挺进冀鲁边区深入日军侧翼及敌后开展游击战争,建立根据地。由战斗经验丰富的中央红军组建的八路军115师,有黄埔军校和红军大学的军事理论学养及游击战等多种战术的正规训练,打出了八路军在山东各地抗日武装斗争层出不穷的战法:从游击战、麻雀战、破晓战、伏击战、破袭战、地道战、地雷战等各种以弱胜强、兵民结合的广泛的人民战争,逐步联合壮大到反扫荡战斗,大规模消灭日伪军的全面反攻。到了抗战末期,山东抗日根据地(战略区)人口已达2400万,山东八路军成建制部队27万,民兵、自卫队200万。山东的抗战特别艰苦。日寇的堡垒政策,蚕食及“三光”等灭绝人性的屠杀,都是针对山东抗战根据地制定的,根据地几乎全部被割据、蚕食:有些地方只剩1公里宽10公里长的面积(三边),有的抗日县政府公安局县大队全部被灭绝(蒲台县)。但是八路军越打越多,人民“剩下一个孩子送去当八路,剩下一寸布给八路军做军装;剩下一口粮食送给八路军”,靠着人民的支援,八路军打出了在日寇重重围剿残酷扫荡下屹立不倒的山东抗日根据地。(7)

以游击战对付气势汹汹的日寇,不仅是八路军、新四军独有的战法。经过数次大型会战,国共抗战部队都认识到,战争资源是日本这个蕞尔小国的软肋,针对日本侵略者的“速胜论”,持久战略是处于战略防御态势的一方为争取最终胜利而采取的长期防御战略,适用于地广人多、战争潜力较大的国家对抗侵略战争。除了正面战场中日大规模会战、攻防阵地战之外,正面战场的指挥官们也曾认真学习过八路军、新四军的游击战法,战史证明,这是敌占区打击强大的日伪军最有效的战术之一。

武汉失陷后,蒋介石宣布中国抗战转向战略防御阶段,明确将中国1/3部队留在敌后(敌占区)作游击战。国军33军团长李默庵将军(黄埔1期)被誉为“国军中的游击战干才”,胡琏的抗战经历中也有沦陷区开展“苏南游击战”的战史。台儿庄战役后,坚持抗战的国军黄埔系陈中柱将军加入国民革命军第二路军总指挥赵尚志(黄埔5期、中共)部任二旅旅长,配合苏北第二游击区总指挥李明扬部在安徽、徐州、津浦铁路一带展开抗日游击战,每遇战事亲临指挥,身先士卒,勇猛顽强,最终牺牲在苏北游击战场日寇的重围中。大量抗战的事实证明,游击战是避开日寇锋芒深入敌后,采用灵活机动的战术,积少成多地不断消灭敌人有生力量、壮大自己,使日寇“三个月速亡中国论”成了一枕黄粱的有效战法。二战中中国抗战的形势证明了毛泽东《论持久战》的正确性。毛泽东分析了抗日战争的形势和任务,提出了通过持久战来逐步削弱敌人、最终赢得战争胜利的战略思想。这一思想在抗战实践中得到了验证并中国军队所采纳实践,为中国抗日战争的胜利奠定了坚实基础。

三 同仇敌忾 中国军人反侵略战争历史的交流沟通

网络的发达使台海空间距离大大缩小,信息四通八达,大陆对台政策及态度很快在台湾家喻户晓。对曾为国军抗战精锐部队的黄埔系及后代来说,国共两党历史上的对立,大陆一些网络负面消息也增加了他们的种种顾虑。是否承认国民党抗战部队在正面战场打击日本侵略军的历史贡献和牺牲,是他们观察大陆政策与态度的重要窗口;能否进一步通过抗战主题回顾往昔的国共合作,涉及今天大陆对台政策的影响,是现实的国民党及台湾军界的一些真实想法。

为此参会的八路军、新四军抗战将领后代发声:不是为争执和辩论而来,是为了中国人民共同正视抵抗侵略的历史,共同站在民族大义的立场上团结而来。黄克诚大将之子黄煕,及参会的五位八路军、新四军后代,与国军抗战高级将领后代进行了广泛的交谈并合影留念。黄克诚大将儿媳张小娴在集体合影时发现张自忠将军之孙张纪祖没有佩花,摘下自己佩戴的花给他戴上,说他是“本次会议最有资格带花的嘉宾”。张纪祖表示:佩服黄克诚将军的刚正不阿。他与佟国威、赵瑞明专门与张小娴握手致谢。新四军研究会北京分会长张晓龙在向韦家庆等两位台湾中将敬酒时报出来的是抗战时期中国军队的统一编制:“国民革命军第八路军”,“国民革命军新编第四军”;闫宏彦上将之女闫小青上个世纪80年代是大陆在杂志的海外版上发表国军抗战历史的第一人,这一切都说明了大陆对国民党抗战部队及战功的了解和尊重。

我们向对方报告了大陆对抗日战争的全面研究,拍摄了包括国民党部队正面战场在内的抗战影视片,出版其书籍在大陆传播的情况。其中,对民国史及国军大型会战的研究特别令他们吃惊。因为这些历史在台湾也已经被渐渐淡忘,纪念抗战胜利的“光复节”甚至被取消。通过不断地交谈、接触,对不同党派的父辈们抗战历史是否得到大陆认可的质疑正慢慢消减;八路军、新四军后代诚恳的态度,对抗战历史特别是对黄埔历史的了解,让他们很感动,也很感激。

国军抗战将领后代也知道,抗战期间不少有见地的黄埔将领和中共黄埔同学保持了良好关系,他们与八路军、新四军相互学习并肩作战彼此支援,直到取得了抗战的最后胜利。陈中柱将军的儿子陈志出世之前,他的父亲已经牺牲在抗日战场上。安葬陈将军遗体时,陈夫人怀着陈志,拉着女儿的手去找日本侵华南部司令索要被砍下来的头颅。陈志出生就没有见过父亲,却清楚地记得,在苏北游击区新四军司令员陈毅与他父亲交谈的内容,记得有新四军干部常去他家与父亲商量如何联合打鬼子的计划;记得陈中柱将军支援新四军的补给和弹药。他将父亲抗战时的遗物及缴获的日本指挥刀,战利品赠送给父亲生前打鬼子的地方博物馆,作为永久的纪念。

时到至今,抗日战争的亲历者们已基本离世。由于时代久远、历史偏见,更因为两岸族群的隔离而产生了种种误会和偏见,特别是对正面战场、敌后战场的争论,王文燮上将在抗战论坛上说,抗日战争不要去分正面战场、敌后战场,无论正面战场、敌后战场都是反侵略打鬼子的。中国人打败日本人就一个战场:抗日战场。没有敌后战场牵制了大量敌人,正面战场压力更大。中国人自己不必争,日本人就是利用中国人不团结欺负我们。抗战胜利之后,我们还有历史上丢失的领土没收回来,所以绝不容许台湾从祖国分裂出去!我们不仅要保持领土完整,我们还要实现世界大同。“一带一路”就是全世界的。他还说,两岸多交流,就会消除误会、相互理解,也会增进感情、彼此融合。抗日战争是个两岸交流沟通的很好话题。

1924年民族革命先行者孙中山创立的黄埔军校门前,有一副对联:“升官发财请往他处,贪生畏死勿入斯门;”横批“革命者来”。在开学典礼上孙中山说:“要用这个学校的学生做根本,成立革命军。诸位学生就是将来革命军的骨干。”“黄埔学生立一个志愿,步先烈的后尘,像他们一样舍身成仁,牺牲一切权利,专心去做救国救民的事业,像这个样子,才能够变成一个不怕死的革命军人。”黄埔军校是中国现代史上第一所革命的现代化军事学校。这个学校走出来包括国军最高统帅蒋介石在内的将帅3053名。抗战期间黄埔在各地设立分校,培养的学生源源不断走上抗战前线。据战后统计,到8年抗战结束培养了23期毕业生,包括国共双方共20多万人,抗战胜利时仅剩11000名,牺牲率达95%,为国家统一民族独立,保卫国家主权和领土完整做出了重大贡献。

从1936年6月在陕北瓦窑堡成立的中国人民抗日红军大学(简称“红大”)到1937年更名为“中国人民抗日军政大学”(简称“抗大”),在抗日战争期间培养了24万名军政干部,一毕业即奔赴抗战前线;有的女生将出生未满月的孩子交给延安保育院后立刻追赶上前线的部队,从此杳无信讯。不少留在延安保育院的孩子父母双双牺牲在抗战前线,成为烈士遗孤。抗大输送的中华儿女优秀的子孙,为中国的抗日战争、解放战争做出了巨大的牺牲和贡献。

当年无论是黄埔学生,还是抗大学生都是一批热血青年,堪称国家军界少壮派,他们不怕牺牲,坚决抗战,有打击日寇的勇气和能力。中日22次大型会战,中国正面战场的部队从高级将领到基层连排军官,多是黄埔毕业的学长及刚毕业不久的学生。抗大的学生将学习和实战结合训练,一上战场就成为各个部队的战斗骨干。抗战军校的毕业生们相互勉励,誓死保卫祖国,其抗战意志之坚定,战斗意志之高昂,为军中楷模。据统计,1936年黄埔10期毕业生参加淞沪会战和南京保卫战,仅数月已伤亡过半。中国远征军出征缅甸,同古战役指挥官戴安澜将军(黄埔3期)战役后期壮烈殉国。遗言是“现在孤军奋战,决心全部牺牲,以报国家养育!反攻反攻,祖国万岁!”前一天,八路军副参谋长左权(黄埔1期,与徐向前、陈赓同学)在日寇围剿八路军总部突围时血洒太行。这些年轻的军中骨干用自己的胆识、能力和牺牲,抵挡并战胜了日军50岁左右有军事经验的师团长老头子们的邪恶进攻。

这些史料在台湾和大陆广为流传,而胡宗南之子胡为真、胡琏之孙胡敏越等台湾国军抗战将领的后代也专程去延安参观当年中共领袖住地、机关、大礼堂等红色文化遗址,在延安革命纪念馆里,他们拍下了抗战期间八路军、新四军、华南游击队主要战绩统计:1937年—1945年作战次数125165次,毙伤日军520463人,伪军490130人,俘虏日军6213人,伪军512933人,反正日军746人,伪军183632人,总人数合计1714117人。这样详细的统计和数据也是台湾军方没有收集到的抗战珍贵史料。

交流抗战话题及父辈们的抗战经历,折叠当年中国抗日战场的不同侧面使我们发现两岸军人及后代有许多共同点:我们同根同族有着同样的语言文化,我们的父辈面对侵略时舍生忘死不惜以身殉国,以军人的勇猛武伦捍卫了国家主权和中华民族的独立和尊严。抗日战争体现了中华民族的凝聚力,表现了中国军人“舍生取义,精忠报国”的文化精神,那些英勇打击侵略者的英雄事迹,被海峡两岸及海外华人万世铭记。不忘抗战历史就是中华族群的文化认同:纵使有一道浅浅的海湾,纵使近80年的隔绝与疏离,抗战话题将更加全面地投射出东方主战场的历史实景,拉近两岸军人与族群的距离,增进对陌生彼此的了解和信任。

1924年11月,面对着四分五裂的中国,总理孙中山说:“统一是中国全体国民的希望,能够统一,全国人民便享福;不能统一,便受其害。”通过东征北伐,中国初步得到统一。通过抗战,中国保持了国家主权民族独立。近一个世纪的努力,中国正发生巨变,统一也为期不远。任何阻碍两岸交流融合和平发展,制造两岸对立情绪混乱大局的做法,只会遭到两岸人民更强烈地反对。

王文燮上将和陈人康会长曾有过亲密的交谈;

(王文燮上将与陈人康亲密交谈)

畅想统一后的祖国将变得无比强大。2019年4月23日大陆庆祝人民海军建军70周年的黄海国际阅兵,再次展示了曾经贫弱落后的中国武装力量已具有了现代化超音速武备及迅速赶超世界一流军事力量的能力。舰阵威严、士气高昂、军旗飞扬;“强于海必强天下”。海权是影响大国兴衰荣辱的重要因素,海军寄托了一个国家向海图强的决心,海洋公共意识正融入我们的文化。100多年前甲午海战硝烟弥漫,英雄邓世昌与舰同沉;88年前中国海军慷慨悲歌,沉船以阻挡日寇舰队对中国海洋内河的侵犯;如今国防如此强大,已实现了中国历代的梦想,防御性国防力量最终成为保证国家安全、地区和平的利器。2008年中国开始承担重大国际安全使命,加入印度洋反海盗护航、叙利亚撤侨,也门撤侨、亚丁湾护航等一系列投放远洋作战能力的行动令世界瞩目:往昔中国的抗战军队已成为高度现代化,捍卫祖国主权,维护民族尊严不可摧毁的钢铁长城。

80多年前,中国共产党领导开辟的敌后战场与国民党指挥的正面战场协力合作,形成了共同抗击日本侵略军的战略局面。抗日战争是正义战胜邪恶,光明战胜黑暗,进步战胜反动的战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分。中国共产党始终记得国军抗战部队为抗战做出的巨大牺牲,邀请国民党抗战老兵参加纪念活动,是对抗战历史事实的尊重,是对他们浴血奋战,保家卫国功绩的褒扬。抗日战争,是全体中华儿女众志成城,同仇敌忾,反抗日本军国主义侵略的正义斗争,是台湾国军,特别是抗日参战部队及抗战将领无法磨灭的国家记忆。他们多次到大陆寻访回忆当年抗战战场遗址,追悼牺牲在那里的长官和战友,任何打击制裁和限制,都无法阻碍他们的足迹,更抹不去他们当年为国抗击日本侵略军的记忆。

上个世纪70年代黄维特赦出狱。黄维兵团18军军长杨柏涛向黄维提出一起去见见当年黄埔5期的同学,解放军将领宋时轮。当时黄维已担任全国政协常委,国家文史专员,大陆黄埔同学总会的常务理事,正在为两岸统一奔忙,他去台湾的请求已经得到中共中央的批准。计划回来之后再去见黄埔的老同学。没想到因为心脏病突发,在去台湾前黄维离世。

老一代的心愿由下一代完成,半个世纪之后的2023年6月4日,黄埔老同学黄维和宋时轮的后代在国家抗战馆见面,她们在父辈共同参加过的保卫祖国,保卫中华民族的伟大事业抗日战争纪念馆里完成了父亲们见面的遗愿,在国家抗战馆重大战役展板前她们讲着父辈曾经的故事。国共抗战将领后代的交流在最具民族历史感的地方融合贯通。

2024年8月,胡琏将军之孙胡敏越受邀参加重庆抗日战争历史论坛,终于实现了到大陆,到父辈曾战斗过的地方回顾前辈抗战的历史。而吉星文将军之子吉民立向父亲当年打响抗战第一枪的地方,国家抗战馆捐赠照片等文物的心愿也很快就会实现。

(左黄维之女黄慧南、右宋时轮之女宋百一,在国家抗战馆会议室 2023年6月4日)

(左爱国将领钮先铭之子钮则坚(台湾)、中张自忠之孙张庆成(大陆)、右胡琏之孙,胡敏越(台湾)受邀参加重庆抗日战争历史论坛 2024年8月)

致谢海峡两岸国军抗战将领后代为本文写作提供的正面战场抗战史料。

注释:

1.马英九:纪念抗日战争胜利65周年的讲话。(台湾)

2.习近平:纪念中国人民抗日战争胜利70周年的讲话。(北京)

3.王文燮(1932—2020年3月29日 ),山东日照人,中央陆军军官学校(黄埔军校)25届骑兵科第一名毕业,在步兵学校、陆军指挥参谋大学、“三军大学”战争学院等台湾高级军事学院进修,在西德军事院校留学,国民革命军高级将领,上将军衔。曾任台湾国防部副部长,国民革命军三军联勤总司令。中国国民党黄复兴党部主委。大陆山东日照一中名誉校长,日照同乡会会长,山东同乡会会长。20世纪末至21世纪初,王文燮将军常来往于海峡两岸,参与两岸将军交流活动,中国社科院台湾研究所两岸和平交流与军事互信研讨会,两岸孙子兵法研讨会,两岸中山、黄埔联谊会等;1998年6月编著出版17卷本历史文献《山东人在台湾》;2011年7月编著出版《中国抗日战争真相》,约100万字。2011年10月,与大陆齐鲁儿女编委会合作,主编中国大型当代历史人物传记画册《中华齐鲁人物》,为两岸交流、和平,贡献卓著,影响巨大。离世前20天在接受采访时仍强调:“台湾危机时美国不会出兵援助。”“绝不容许台湾从祖国分裂出去。”国台办对他的不幸离世表示深切哀悼,评价他民族情怀深厚,坚决反对“台独”,致力国家统一,为推动两岸关系发展贡献良多,赢得两岸同胞广泛赞誉和敬重。王文燮曾任国军87师(后改编为陆军193师)少将师长。该师是参加淞沪会战的主力师之一。

4.王文燮:《中国抗战真相》 中华战略学会 (台湾 2011年7月)P268

5.同上

6.同上

7.《山东抗日根据地历史资料丛书》 北京八路军山东抗日根据地研究会 中共党史出版社(北京2013年4月)

【编者按】本文以2015年抗战胜利70周年阅兵为起点,串联起海峡两岸抗战将士及后代的记忆共鸣。文章突破了单一视角的历史叙事,以“记忆融合”为核心,将国军老兵受阅、黄埔后代寻根、八路军史料互补等场景交织,既展现了淞沪会战“血肉磨坊”的悲壮、石牌保卫战的坚毅,也呈现了《大刀进行曲》跨越党派的合唱力量。这种“多声部”的历史书写,让抗日战争的整体性与民族性愈发清晰,为两岸历史对话提供了温暖而有力的范本。作者没有回避历史分歧,而是通过具体的人物、实物与数据,深刻说明:唯有正视共同的伤痛与荣耀,才能让抗战精神真正成为凝聚民族的纽带。推荐阅读。编辑:李亚文