淬火青春

点击:397 发表:2025-07-15 12:47:22

闪星:3

点击:397 发表:2025-07-15 12:47:22

闪星:3

近期,重庆日报一则《北碚:“隐身”山林五十多载的烈士墓群重现英烈荣光》的报道,讲述了北碚区检察院为15名铁道兵烈士整修破败坟墓、寻找亲人的故事。文中反复提到“8715部队” “2110线”这两组曾经熟悉且深刻的阿拉伯数字,瞬间击中了我沉睡的记忆。原以为早已对人生往事风轻云淡,此刻却热血沸腾,难以自抑!

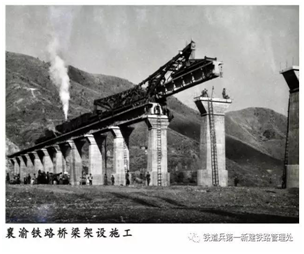

襄渝铁路曾经是一条不对外公开的秘密战备铁路。很长一段时间以来,你都无法在中国出版的任何地图上找到这条铁路。上世纪六十年代,“古巴导弹危机”、越南“东京湾事件”相继爆发,战争乌云笼罩,核战一触即发,毛泽东寝食难安,做出了“立足于战争,从准备大打、早打出发,积极备战,把国防建设放在第一位,加快三线建设,逐步改变工业布局”的重大战略决策。襄渝铁路作为一条连接襄阳、十堰、达州和重庆等沿线三线建设重要城市的战备铁路,同时也是打通中西部的铁路大动脉,修建迫在眉睫。于是一场声势浩大襄渝铁路大会战迅即打响。那一年,我18岁。人生第一步,便有幸投身这场宏大的建设洪流。这无疑是上天赐予我最厚重、最珍贵的成人礼。参与襄渝铁路建设,为我如白纸般的人生,涂抹上坚韧而深沉的底色。有了这场脱胎换骨的淬炼垫底,此后人生,无论何种艰难险阻,我皆能坦然面对,迎难而上。

襄渝铁路(工程代号“2110线”),东起湖北襄樊,沿汉江西行,经陕西穿越大巴山,进入四川,沿任河、渠江南下,至重庆,跨嘉陵江与成渝线接轨,全长910公里,其中新建850公里。 “集中力量办大事是中国特色社会主义制度的显著优势。”统帅一声令下,数十万名铁道兵迅速从四面八方集中开赴前线。铁道兵先后投入8个师、另8个团(6个师属团、2个独立团),共23.6万兵力。加上沿线学兵、民兵、民工,先后有80多万军民参与其中。

1968年4月,襄渝铁路大会战第一声开山炮首先在西段重庆“望(溪)铜(罐驿)段”炸响,开路先锋就是铁道兵六师。接到命令后,全师紧急动员,迅速从东北的大兴安岭紧急开拔,千里驰援大西南重庆,以毛主席派来的解放军的名义,被授于带“8”字头的北京部队的代号(8711部队)。六师是这场襄渝铁路大会战中,开进最早、撤出最晚、完成投资最多的一个师,师部驻北碚。该师承担的西段工程,从望溪(渠县)车站起,沿华蓥山西麓与渠江东岸南下,经广安双河、岳池溪口、合川三汇坝、北碚,跨越嘉陵江和巴县西永,再穿中梁山脉至铜罐驿接成渝线,全长176.5公里。

一时间,解放牌卡车拉来了一车车稚嫩的面孔。几万人置身于筑路前线,在丛山峻岭间安营扎寨,一座座席棚营房沿着嘉陵江边一字排开。晨昏之际,号声哨声起伏,歌声笑声阵阵,远闻“鼓角连营”,近观斗志昂扬!铁六师先后投入部队7个团,计33000余人,配合铁六师战斗的还有重庆民兵师21800人、南充民兵师38500人,重庆、南充、江津地区民工26500人,其中就包括我所在的万盛区(当时叫南桐矿区)200多名“社青”组成的民工17连。直接领导我们的是铁道兵六师所辖二十九团,对外称8715部队。该部队对所属民工连队予以施工任务安排指挥、技术指导、质量监管,还派出干部担任民工连队的连排领导直接管理,并与民工同吃同住并肩战斗。连队实行完全的军事化,俨然不穿军装的铁道兵。

我们连队承担的工作:从嘉陵江边转运隧道混凝土所需的沙石材料,隧道爆破后的出渣,以及平整路基的挖方和填方。任务看似简单,执行却无比艰辛。在那个物质贫瘠技术落后的年代,不要说大型设备,小型机械也没有。除了近乎原始的简单工具,就是年轻的血肉之躯。搬沙运石,铁铲加箕畚,扁担加萝筐,再有就是稚嫩的双手和双肩。移山填谷,打眼放炮,除了大锤和钢钎,就全靠“稳、准、狠”的那样一股韧劲!一锤一钎不能停,一寸一厘往里打,手被钢钎震出了血,心还全神贯注在炮眼上。唯一的“机械化”就是运土运石的铁皮胶轮小推车。

人生几十年,吃过各种各样的苦,唯修襄渝铁路那种苦那才叫真正的苦,一个人经历过那种苦的炼淬,就什么样的苦都能对付!每天上工前的“天天读”雷打不动,“最高指示”念兹在兹:“三线建设要抓紧,就是同帝国主义争时间,同修正主义争时间。”“大干快上”是贯穿全方位、全天候的主旋律。大战、会战,一个接一个;抢险、突击一次连一次。烈日酷暑,从无停工之说;刮风下雨,亦无休息之念。磨心坡大塌方抢险百日大会战,“小车不倒只管推”,年轻的小伙疲惫生困,睡眼朦胧中连车带人冲下山沟,稀松平常算不上事故!与辛苦劳累相比,生命威胁更考验战士本色。“一不怕苦,二不怕死”不只是口号,那是真要拿命来搏。点炮全靠人工,炮手命悬一“线”,需沉着果断,点燃引信的瞬间奋力奔跑跳跃,与燃烧的导火索赛跑。哑炮检査更是步步惊心,时时吊胆,说不定正好与虎视眈眈突然窜出的“死神”撞个满怀!放炮后转运土石,悬崖上炸松的岩石随时可能下落,必须眼观六路,耳听八方,一边施工劳作,一边闪躲腾挪。纵然身手敏捷,也很难避免伤残。要说勇敢,还真要数隧道掌子面施工的战士。上下都是岩层,悬挂头顶的岩石,像随时取人性命的达摩克利斯利剑!本文开头提及的那15名8715部队铁道兵烈士就是在这样的隧道施工中献出了年轻的生命。

恶劣生活环境的考验一点不逊于工作的艰险。住席棚,睡连铺,夏日如蒸笼,冬天似冰窖。不过既然连死都不怕,严寒酷暑也算不了啥!最大的考验还是来自一场无情大火:寒夜取暖,无意失火,营房从内到外全是易燃之物。月黑风高,火借风势,风助火威,所有人疲劳已极,沉睡梦中。惊醒时已是一片火海。仓皇逃出,前后不过十几分钟,营房连同衣物几乎全部毁于一炬。望着眼前弹指间灰飞烟灭的废墟,仅穿着内衣内裤的小伙姑娘们,此时仍惊魂未定,站在寒风中瑟瑟发抖!所幸人身有伤无亡。

“踏平坎坷方为路,历尽冰霜便是春”。寒来暑往,几百个日日夜夜,从北碚朝阳隧道到磨心坡一千多米的路基上,浸透了我们的鲜血与汗水。全凭一双双磨出老茧的嫩手、一副副尚显单薄的筋骨、一腔腔鲜红滚烫的热血,我们开山凿石,移山填谷。路基,就这样一米一米,在血汗浇灌下顽强地向前延伸铺展……

为了襄渝铁路,我们付出了艰苦繁重的劳动,更献祭了最宝贵的青春年华。然而,这付出也带来了无比丰厚的回报与收获。感谢襄渝铁路这项伟大工程!它让我们经历了最严苛的人生训练,积累了最厚重的人生体验。从一个幼稚的学生、懵懂的少年,得以快速成长、成熟,为自己在此后的人生道路上行稳致远奠定了坚实的基石。在军队的领导和并肩战斗中,经受了军人“一不怕苦,二不怕死”拼搏精神的熏陶;坚韧顽强、百折不挠钢铁意志的磨练;令行禁止、齐心协力严格纪律的锻造。如同孙大圣在李老君的八卦溶炉中经历了一次痛苦的淬炼,从此穿上了刀枪不入的“铁布衫”。

我为一生中能有机会参与国家如此重要的战备工程建设而庆幸和自豪。要说对国家的贡献,比起那些献出生命的战友,自己这点付出算不了什么,绝不敢妄称功臣。但我由衷希望,如今乘坐着复兴号高铁,欣赏窗外美景的人们,能记得曾有这样一群年轻人为他们所付出的艰辛。更祈望人们不要忘记,在那场用血肉之躯与战争抢时间的伟大拼搏中,在那场人类与恶劣自然环境进行的殊死搏斗里,那些长眠在襄渝铁路沿线烈士陵园和荒野山岭间的年轻生命,那些渐行渐远渐被遗忘、冷落深山无人问津的英魂,不应让他们被历史所尘封!

【编者按】文章深情的回顾襄渝铁路的建设历程,字里行间尽显铁道兵及军民的奉献与担当,他们用青春和生命铸就了不朽传奇,精神熠熠生辉,令人敬仰。襄渝铁路,这条曾承载着国家战略重任的秘密战备铁路,是无数铁道兵和军民汗水与热血的结晶。他们以青春为笔,以血肉为墨,在崇山峻岭间勾勒出交通大动脉。如今,岁月虽已远去,但那段激情燃烧的岁月不应被遗忘,那些为铁路建设牺牲的英烈更应被铭记。让后人沿着他们的足迹,追溯历史,缅怀先烈,传承那永不磨灭的铁道兵精神。推荐阅读赏析!编辑:攀登顶峰