湘江,啊湘江

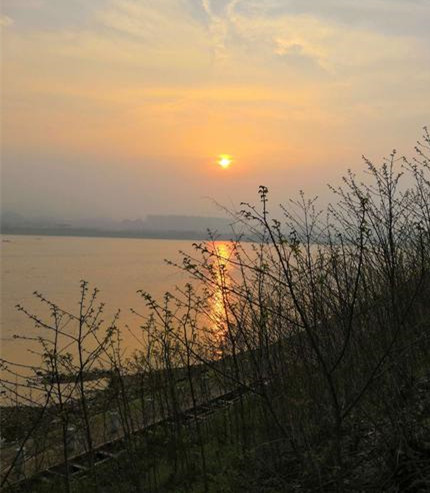

湘江,啊湘江——每次念起这几个字,舌尖先泛起的潮味,总带着橘子洲头的青草气。那是上回蹲在江滩捡贝壳时,被浪花溅了一脸的味道,混着杜甫江阁飘来的墨香,还有码头老樟树下,乘凉的李嗲嗲烟袋锅里漏出的苦香。你从越城岭的晨雾里钻出来,裹着都庞岭的霞光,在湖南人的血管里绕了三道弯,就成了半夜梦回时,枕头上那片湿凉的乡愁。

天刚蒙蒙亮,江雾还没褪尽,橘子洲像块浸了水的青石板,浮在水里。渔人阿贵的乌篷船“吱呀”一声荡开,竹篙子往泥里一扎,搅碎了满河的云影。白鹭被惊得扑棱棱飞,翅尖扫过水面的刹那,我看见昨夜杜甫江阁的灯笼影,还黏在浪尖上没散开。我总爱这时坐在江阁的石阶上,看张娭毑打太极。她的裤脚沾着露水,踢腿时带起的水珠,落在我手背上,凉得像刚从井里拎出来的西瓜。“慢点哟,莫把腰闪了!”她的吆喝混着阿贵的号子,在水汽里泡得发涨,听得人鼻子发酸。

日头爬到头顶时,江面亮得晃眼,像泼了一河的碎金子。橘子洲的樟树影投在水里,被浪推得歪歪扭扭,倒像我娘晾在竹竿上的绿围裙。岸边码头总围着人,卖甜酒的王满哥光着膀子,扁担压得咯吱响,“甜酒——凉粉——”的喊声被热风烤得发黏。上周见老艄公马爹蹲在船头补网,他指节粗得像被水泡透的老树根,网眼里卡着片红叶。“这是岳麓山飘下来的,”他用牙咬断棉线,唾沫星子溅在江里,“水流到这里,连山里的红都舍不得走呢。”顺着他下巴指的方向,岳麓山的影子在浪里晃,红叶真的像一群红鲫鱼,摆着尾巴往橘子洲游。

深秋的湘江最是熬人。岳麓山的枫叶红透了,风一吹,满谷的碎红就扑进江里,顺水漂成一条胭脂河。江阁飞檐下,总有人摆张矮桌写《沁园春》。穿蓝布衫的周老师,每天都来写“独立寒秋”,笔锋硬得像江滩的石头,溅起的墨点落在他衣襟上,倒比天上的星子还亮。“这江水里住着毛主席的词呢,”他蘸着江水研墨,墨汁在碟子里转着圈,“你听,浪打礁石的声响,都是‘百舸争流’的调子。”

夜里的湘江是暖的。橘子洲的灯一亮,像串没系紧的珍珠,滚了一河。游船“突突”地驶过,把碎金似的光搅成一锅粥。岸边烧烤摊的刘嫂子正翻着韭菜,油星子溅在炭上,“滋啦”一声,香气裹着江风扑过来,勾得人直咽口水。穿校服的妹子们坐在石阶上,脚伸在江风里晃,哼的《浏阳河》跑了八百里,比收音机里的歌唱家还动听。拉二胡的陈瞎子,弦子上总缠着块蓝布,说是防潮,可拉《十送红军》时,琴音里的潮气还是能浸到人骨头里。我想起外婆讲的,当年红军抢渡湘江,她爹就在这码头撑船,斗笠被流弹打穿个洞,至今还挂在老屋梁上 —— 如今那洞眼里,长出了丛野蒿,风一吹,倒像在给江里的灯火打拍子。

湘江啊,你这流了千年的河。屈原的兰舟曾在你怀里搁浅,杜甫的拐杖在你岸边拄出过浅坑,红军的草鞋也在你浪里打了个滚。现在你怀里揣着橘子洲的烟花,岸边立着 IFS 大楼的玻璃尖,可舀一瓢水尝尝,还是和外婆当年淘米时一个味 —— 有点土腥,有点甜,咽下去,心口就烫得像揣了个小火炉。

上回临走前,我蹲在江滩掬了捧水。凉丝丝的,顺着指缝漏下去时,分明尝到了甜。那是橘子洲头熟透的芦花蜜,是岳麓山流下来的山泉水,是李嗲嗲烟袋锅里没烧尽的乡愁,混在一起,就是不管走多远,一听见“湘江”两个字,鼻子就发酸的,家的味道。

“湘江啊湘江,你哪里是水?你是湖南人的魂,是刻在血脉里的诗,是不管走多远,一回头就能看见的家。”

【编者按】这条江,承载了太多,也许,宏大的场面,反不及用细的场面,来把情怀立起来。正如作者的摘要所言,“它是张娭毑裤脚的露水,是马爹网眼里的红叶,是陈瞎子二胡弦上的潮气,是不管走多远,一听见名字就鼻子发酸的家。”,整篇文字,有湖南味 ,是从土地里生发出来的文字和烟火气。是以小搏大的好文字,推荐阅读。编辑:穿越中的书生