三代笔,一生情:严元彬的墨香世界

2025年,世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利八十周年的钟声即将敲响。在严元彬先生简朴的书斋里,时光仿佛在笔锋流转间凝固、对话。他铺开素宣,并非描绘金戈铁马,而是勾勒出一片宁静祥和的山水:远山含黛,流水潺湲,几间屋舍掩映其间,题曰:“劫灰散尽沐和风,八秩回眸意万重。笔洁乾坤存浩气,墨香长绕旧时松。”

“画中安宁,曾是奢望。”严元彬的声音低沉,“我祖辈居住的江都仙女镇河北,六进深宅,就在1937年被日寇付之一炬。那场浩劫,是家族之痛,更是民族之殇。” 八十年后,昔日的焦土已难觅踪迹,但记忆从未褪色。严元彬选择用手中的毛笔,在洁白的宣纸上,以最纯粹的黑与白,书写着对历史的深刻反思,对来之不易的和平的无比珍视,以及对中华文化生生不息力量的坚定信念。这墨香,是祭奠,更是守护与传承。

严元彬先生今年七十有八,中等身材,却极壮实,面色红润,一副好气色。鼻梁上架着圆框眼镜,镜片后的眼睛不大,却总闪着真诚和善的睿智的光。最引人注目的,是他那一双浓眉,如两柄蘸饱墨的狼毫,横卧在额下,而头顶却油光发亮,像个被岁月摩挲已久的玉玺,光洁的孤度里沉淀着七十余载的沧桑。在香铸书魂,思逐风云的长久岁月里,严元彬继承祖父、父亲的遗志,深耕砚田,追求卓越,成为中国大风堂(纪念张大千等名人而命名)艺术研究院院士、江苏省书法家协会会员、扬州市板桥书画院特聘书法家,书作多次荣获国家部委、省市级大奖,并被日本、英国、新加坡友人及港澳台同胞喜爱与收藏。如今,同他的祖父和父亲一样,深受人们的敬重和爱戴。

一、诗书传家的文化基因

光绪三十四年(1908年),一位身着官服的儒雅男子在北京礼部衙门内挥毫书写祭文,笔锋稳健如松,墨迹酣畅似泉。他便是严绍曾——严元彬的祖父,一位经历了清末科举制度最后辉煌的传统文人。

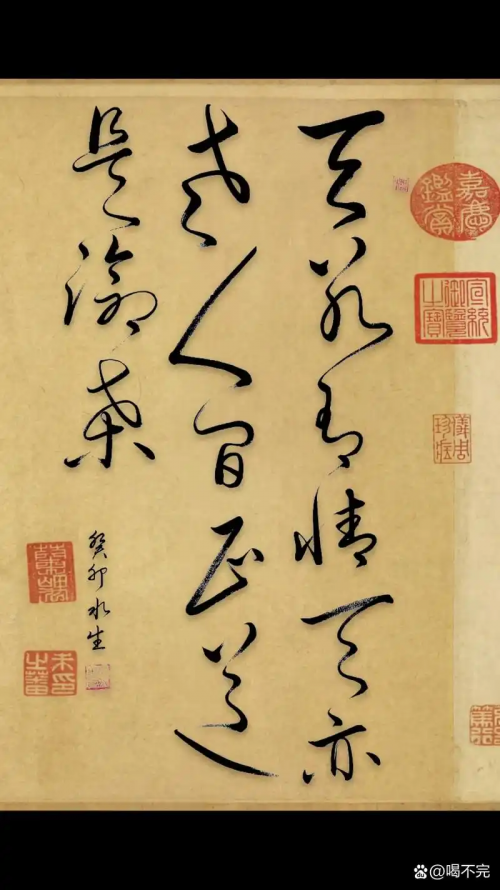

严绍曾的人生轨迹犹如一部微缩的中国近代史:从扬州仙女庙的寒窗苦读,到金榜题名成为进士;从清末多部任职,到民国时期回归教育;从战火中守护文脉,到新中国被聘为江苏省文史馆员。这种在时代巨变中始终坚守文化本真的精神品格,成了严氏家族最珍贵的遗产。严绍曾的书法艺术成就非凡,其作品出入褚遂良、王羲之之间,又独具个人风格。他晚年所著《仙女庙考》不仅是一方水土的志书记录,更是一位传统知识分子对文化根脉的执着追寻。严元彬六七岁时,见祖父每天弓着腰在家用毛笔写字,晚上还在煤油灯下仍聚精会神地作蝇头日记,引起了他的好奇并对书法产生了很大兴趣。祖父十分高兴,便让他在身旁观看,还要严元彬为其磨墨、抻纸,并用纸块写上汉字楷书要严元彬认字。由于年幼,有些字好长时间临的不像,祖父要他先读帖,后临贴。为了读好帖,祖父还教他先分析字的几何形状,以确立形态。再找出该字的主要笔画,即主笔,以稳其姿,而后分析字的神韵:如笔画的提按、呼应、牵丝等等。对一些笔画多的字,常常写错,祖父就用儿歌的方法教严元彬强记,如东郭先生的“郭”字,祖父就以儿歌教他:“一点一横长,搬个梯子爬上墙,遇见孔夫子,揪个耳朵上书房。”仙女廟的“廟”字:一点一横长,一笔撂过墙,十字对十字,日月对太阳。认字、记字过关了,祖父便教严元彬学用毛笔临摹。其中某字祖父觉得满意了就抽出来,另加一个新字要严元彬继续临习。每逢过节,特别是过年,严绍曾喜欢将收藏的名人字画挂起来,让造访友人和全家人观赏。有一次,严元彬为表达对这些字画的喜爱,便用毛笔在两幅字画上乱涂了许多自己写的字,母亲一见大吃一惊,随即一个巴掌打了过去说:“这是一幅名画家梁公约的墨牡丹!”见此情况,爱孙心切的严绍曾不但没有指责严元彬,反而哈哈一笑:“以后在白纸上多写写就是了。”从此以后,严绍曾每天都抽出时间对严元彬进行形式多样的书法启蒙教育。1958年严绍曾去世,年仅十岁的严元彬或许尚未完全理解祖父笔墨中蕴含的文化重量,但那些在煤油灯下观摩祖父写蝇头小楷的记忆,那些被祖父用儿歌方式教导复杂汉字写法的温馨场景,已在幼小心灵中播下了书法艺术的种子。

严宗恕——严元彬的父亲,是严氏书法的第二代传人。作为南通师范学校的毕业生,他将传统家学与现代教育理念相结合,在江都多所学校任教期间培养了大批书法爱好者。与父亲严绍曾的浑厚苍劲不同,严宗恕的书法风格清秀隽永,体现了民国至新中国成立初期知识分子的审美取向。

他。在江都中学担任语文、书法教师期间,一家七口人全靠他微薄的工资维持生活,生活的艰辛成了严元彬书法道路上的特殊催化剂。那年夏天,床上的蚊帐坏了一个又一个大洞,严宗恕舍不得买顶新的。为防止蚊子叮咬,他就利用练字后的废纸把帐子的漏洞一个又一个糊起来。那一天,少年严元彬偷偷揭下父亲补蚊帐的字纸,临摹王羲之的《兰亭序》。严宗恕发现后并没有责备儿子,反而因势利导,将自己留存下来的书信作为儿子临习的范本。这种“不教而教”的教育智慧,体现了中国传统家庭教育中最具生命力的部分——在生活细节中传递文化,在潜移默化中完成熏陶。父亲的这种教育引导方法,使严元彬心里十分温暖,学习书法的“胆子”越来越大,劲头越来越高。严宗恕看在眼里,更喜在心头,引导儿子学习书法更加用心,坚持循循善诱,逐步深入。严宗恕教导儿子“读帖三字经”——“观形、探骨、凝其神”,用六字便道出了书法临摹的精髓。这种由表及里、由形入神的学习方法,不仅适用于书法,更是中国传统艺术传承的普遍规律。严元彬后来回忆:“父亲教我写字从不苛求形似,而更看重笔意是否连贯,

气韵是否生动。”这种教育方式培养了他对书法本质的理解,而非停留在表面技巧的模仿。

中学时期的严元彬每天晚上都坚持认真临帖长达两个小时之久,赵孟頫的《汲黯传》小楷和王羲之的《十七帖》草书,他不知练了多少遍,因经济困难,纸张紧张,他就把父亲抽“勇士”香烟积累下的烟壳一一拆开来,在壳纸上长期临帖,练得了一手好字而小有名气,每周学校黑板报的抄写都非他莫属,这段经历既是对技艺的的磨炼,也是社会对他书法才能的最早认可。

二、笔墨相伴的人生历程

严元彬中学毕业后他进入江都米厂工作,在工人队伍中,他的书法才能显得尤为特别。在那个特殊年代,抄写大字报、办宣传专栏的“任务”,客观上为严元彬提供了大量实践机会,使他的笔法在政治运动的浪潮中意外得到了锤炼。

进入县委部门工作后,严元彬的书法艺术逐渐走向成熟。公务之余,他深入研究书法理论,系统梳理历代名家技法,从王羲之的俊逸到颜真卿的雄浑,从米芾的洒脱到赵孟頫的典雅,他都广泛涉猎,取其精华。在学习书法过程中他感到字外功夫至关重要。苏轼曾言:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”深刻道出了书法的真谛——单纯机械地重复书写,即便练秃无数支笔,也未必能真正领悟书法精髓。想要在书法有所造诣,需广泛涉猎,从多维度积累养分,阅读经典作品便是重要途径,诗词文章中蕴含的

意境、情感与哲思,能潜移默化地影响习书者对美的感知与表达,当书写者沉浸于文学的浩瀚海洋,其笔下的线条也会沾染文字的气韵而贯通,使书法作品更具内涵与感染力。从这个认知出发,他十分重视在诗文的学习,古典名著如范仲淹的《岳阳楼记》、欧阳修的《醉翁亭记》,李白杜甫的诗、苏东坡欧阳修的词都背诵了上百首,就连怀仁集字《圣教序》字帖后面难以朗读的《股若波罗蜜多心经》也背得滚瓜烂熟。这段时期,他的书法风格开始形成独特面貌——既有祖父笔下的厚重底蕴,又具父亲书风中的清雅气质,还融入了自己对时代审美的理解。

三、退休后的艺术升华

1998年,严元彬从工作岗位上退休,这标志着他书法艺术进入全新阶段。摆脱了公务羁绊,他得以全身心投入笔墨世界,每日临池不辍,常常废寝忘食。夫人戏称他“着了魔”,子女则感叹“父亲找到了真正的自己”。这段时期,他对书法本体的思考更加深入,不再满足于技法层面的娴熟,而是追求“字外功夫”的修养。徜徉在书法的艺海之中,上海、河北沧州、陕西汉中、苏州太仓以及台湾等地遍访名师、名碑,汲取书法名家的滋养。与此同时他还从书画同源中悟出了学习国画,山水画对提高书法水平的密切联系。于2016年加入了扬州怡情画会,通过名家教导,数次到黄山等地实习写生,从此一发不可收拾,十年间作出数百幅山水画作。

学习越深入,阅历越广泛。严元彬的书法创作开始呈现出鲜明的个人风格:楷书端庄而不失灵动,行书流畅而兼具骨力,草书奔放而自有法度。他特别注重文学修养与书法创作的结合,常自作诗词题写,使文意与书风相得益彰。这种“文人书法”的创作理念,正是对祖父那一代传统文人精神的继承与发展。扬州市前书法协会主席杨小扬书法家称颂严元彬的书法传统功力深厚,楷法纯正,行书流美,能驰骋于法度之中,而时见新意,清新自然,可谓“人书俱老”。中国书法家协会会员,2006年中国人民大学首届书法博士、中国书法家协会扬州考级中心副主任袁立中对严元彬点评道:“严元彬的书法多以楷书入笔,略加行书成分,行笔连绵,清劲秀雅,充盈着怡然自得的意味,有韵意清闲,任兴所适的情感思绪。严元彬作品在行笔上能做到点画蕴藉、清新俊逸。笔画之间的映带丝牵比较自然,引笔流畅,字态活泼,这种流畅不是流于油滑式的浅薄,也不是在笔画间刻意加入丝牵和连接之类的硬性安排,而是一种书写熟练之后的流利与畅达,呈现出顺乎自然的境界。”

随着艺术成就被广泛认可,严元彬的书作曾连续四年被央视书画频道在春节期间播出。二○一一年还受邀央视书画频道作客“展我风采”专题节目,现场作书并获奖。作品被海内外多家机构和个人收藏。面对荣誉,他始终保持谦逊态度,常说:“书法是终身修行,我才刚刚入门。”

进入21世纪,已届古稀之年的严元彬对书法艺术有了更深刻的思考。他注意到当代书法创作中存在的两种倾向:一是盲目追求形式创新而忽视传统根基;二是机械模仿古人而缺乏时代气息。对此,在江都老年大学讲授书法时,他提出了“守正出新”的艺术主张——深入传统但不囿于传统,追求创新但不背离本质。

在技法层面,严元彬总结出“书法三要素协调论”:用笔、结字、章法三者如同鼎之三足,缺一不可,必须统筹兼顾。他认为,用笔是书法的生命线,结字是书法的骨架,章法是书法的气脉,只有三者和谐统一,作品才能形神兼备。

在艺术教育方面,严元彬继承了祖父和父亲的教学智慧,强调“启发式引导”而非“填鸭式灌输”。他对学生常说:“观千剑而后识器,操千曲而后晓声。”鼓励他们广泛临习历代名帖,在比较中领悟书法真谛。同时,他也与时俱进,利用新媒体平台传播书法艺术,多次参与央视“书画频道”节目录制,让传统艺术在当代社会焕发新活力。

四、墨海无涯的求索精神

2021年5月,严元彬书法作品在上海王狮美术馆展出,展出期间,呈现了他从童蒙时期的稚嫩笔迹,到青年时代的探索痕迹,直至晚年成熟期的精品力作。特别引人注目的是一组“临古与自运”对比作品,左侧为历代名帖临本,右侧为受此启发创作的新作,直观展示了一位书法家如何“师古而不泥古”。

展览期间,严元彬每天坚持在现场为观众讲解书法知识,示范书写技巧。当被问及高龄仍勤奋不辍的秘诀时,他引用祖父严绍曾的话回答:“学问之道无他,求其放心而已矣。”在他看来,书法不仅是艺术,更是一种修身养性的方式,是安顿心灵的家园。

如今,严元彬虽已年近八旬,仍保持着每日晨起临帖的习惯。书房墙上悬挂着祖父严绍曾的遗作和父亲严宗恕的照片,仿佛两位先辈仍在默默注视着他的笔墨耕耘。他常说:“我这一生,最幸运的是生长在诗书传家的环境里,最感恩的是得到了祖父和父亲的悉心教导,最欣慰的是没有辜负这份文化传承的使命。”

从煤油灯下看祖父写字的孩童,到耄耋之年仍笔耕不辍的书法家,严元彬用七十年的坚持诠释了中国传统文化人的精神追求。他的故事告诉我们:在快速变迁的时代,有些价值需要坚守;在浮躁喧嚣的社会,有些传统值得传承。砚田深耕终有成,墨海沉浮见精神——这或许是对严元彬笔墨人生最好的概括。

【编者按】文章以细腻的笔触勾勒了严元彬的艺术人生,将家族传承、历史记忆与书法造诣熔于一炉,在岁月沉淀与艺术求索的交织中,彰显了中国文人坚守传统、以艺载道的精神风骨,字里行间皆显文化厚度与人性光芒。值此世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利八十周年,严元彬以笔墨为刃,在宣纸上镌刻历史的伤痛与和平的珍贵;以传承为舟,载着家族文脉穿越岁月长河,让传统文化在时代浪潮中熠熠生辉。推荐阅读赏析!编辑:攀登顶峰