浅谈《水浒传》里的充军发配

点击:240 发表:2025-06-26 15:13:22

闪星:3

点击:240 发表:2025-06-26 15:13:22

闪星:3

“八十万禁军教头” 林冲,在《水浒传》里的遭遇堪称一部鲜活的充军血泪史。这位枪棒教头只因得罪权贵,便被刺配沧州,一路披枷带锁,受尽折磨。林冲的遭遇,正是北宋充军制度的一个缩影,也折射出这项制度背后种种荒诞与无奈。

自北宋肇始,直至明清,皇族将罪犯充军纳入制度体系,这看似奇特的举措,实则暗藏诸多隐患。在传统观念里,服兵役本应是热血男儿保家卫国的荣耀之事,可当罪犯与良家子弟并肩于军营,这份荣耀便蒙上了阴影。哪个父母愿意让孩子参军后,与那些犯了罪的人同属一军?林冲被刺配充军后,即便到了沧州牢城营,依旧被牢头差役百般刁难,周围人的目光中满是鄙夷。这种境遇,让普通百姓对参军望而却步,“好男不当兵” 的观念在民间悄然滋生、蔓延。

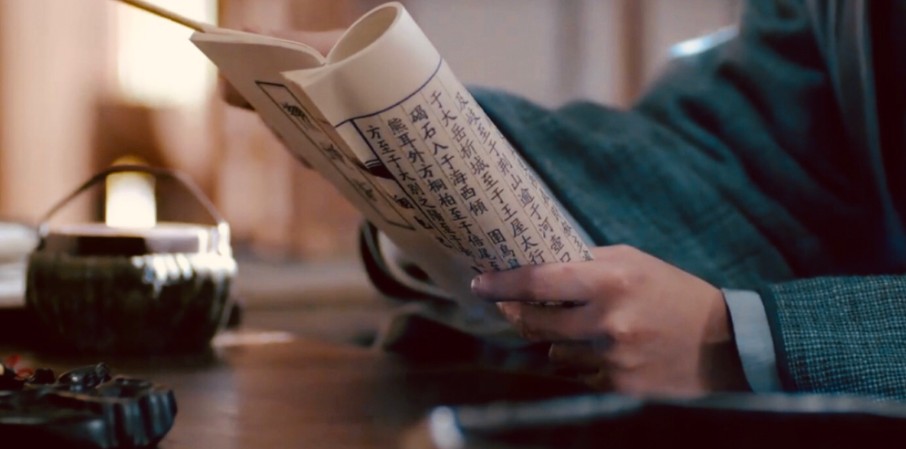

翻开《宋史兵志七》,关于充军的记载赫然在目:召募之制 起于府卫之废。唐末士卒疲于征役,多亡命者,梁祖令诸军悉黵面为字,以识军号,是为长征之兵。方其募时,先度人材,次阅走跃,试瞻视,然后黵面,赐以缗钱、衣履而隶诸籍。国初因之,或募土人就所在团立,或取营伍子弟听从本军,或募饥民以补本城,或以有罪配隶给役。取之虽非一途,而伉健者迁禁卫,短弱者为厢军,制以队伍,束以法令。当其无事时,虽不无爵赏衣廪之费,一有征讨,则以之力战斗,给漕輓,而天下犷悍失职之徒,皆为良民之卫矣。

北宋时期,充军的范围不断扩大,不仅是犯下重罪之人,一些轻微犯罪者、逃兵甚至是被牵连者,都可能被发配充军。大量罪犯涌入军队,对于那些通过正常途径参军的士兵来说,心理上的冲击不言而喻。他们每天与罪犯为伍,总觉得自己的身份也变得低贱,心中难免生出异样之感。这种消极情绪在军营中弥漫,严重影响了军队的士气和战斗力。

到了明清,充军制度在法律中进一步细化。明朝法律规定,充军分为极边、烟瘴、边远、边卫、沿海、附近等不同等级,罪犯根据罪行轻重被发往不同地区。清朝在此基础上,又增加了 “永远”“常川” 等名目,使得充军制度更加严苛。然而,这些看似严密的规定,并没有改变充军制度的本质问题。罪犯充军依旧使得军队成分混杂,士兵素质参差不齐。

回到北宋,除了充军制度带来的负面影响,骑兵不足也是难以抵御游牧王朝进攻的重要因素。林冲作为禁军教头,却只能教授枪棒,侧面反映出北宋军队在骑兵训练和装备上的短板。面对擅长骑射的游牧骑兵,北宋军队在机动性和战斗力上都处于劣势。而此时,“好男不当兵” 的观念又导致兵源质量下降,军事防御愈发艰难。

从《水浒传》中的生辰纲事件,便能窥见封建贵族的骄奢。梁中书为给岳父蔡京祝寿,搜刮民脂民膏,筹备价值十万贯的生辰纲。这些贵族们沉迷于纸醉金迷的生活,根本不愿与百姓同甘共苦。抗击游牧王朝的军事进攻,需要大量的粮食和军用装备,可贵族们却只顾自己享乐,不愿在军事上投入更多资源。如此一来,北宋王朝在军事上陷入了内忧外患的困境,难以抵御游牧王朝的军事突袭也就成了历史的必然。

充军制度如同一个毒瘤,在历史的长河中不断侵蚀着古代社会的军事根基和社会观念。它不仅影响了军队的战斗力,更在民间埋下了对参军的抵触情绪,成为中原王朝在军事防御上屡遭困境的重要因素之一。这段历史,值得我们细细品味与反思。

【编者按】以《水浒传》中林冲的遭遇为切入点,深入剖析北宋充军制度的历史影响,兼具文学解读与历史考据的双重维度,结构清晰且观点鲜明。编辑:天海蓝蓝