父亲的脚踏车

上世纪六七十年代,我的家乡很穷,满眼尽是土坯砌墙麦草盖的房,人们穿的大都是“家机布”(土机织的粗布)衣服,一日三餐不是糁子粥就是瓜菜红薯饭,一年到头难得吃上一顿米饭和肉食。

那时,父亲在泰州林业机械厂工作,母亲在生产队里做农活,我们兄弟俩在小学和中学读书。家中最值钱的物件就是父亲骑用的一辆永久牌自行车,人们习惯称其为脚踏车。别小看了这辆锈迹斑斑的脚踏车,它可承载着我们全家的生活和我们兄弟成长的希望呢!

每年年终,生产队都要搞决算,家家户户凭工分值到生产队里领口粮。劳动力多的家庭,口粮没问题,有的还略有积余。我家三个农村户口,只有母亲一个劳动力,而且是“乙等”(做重活的青壮年是甲等),所挣工分有限,每年都是缺粮户。要领回一家三人的口粮,必须交钱给生产队。父亲虽在厂里拿工资,也负担不了全家的口粮钱和我们上学的学杂费。怎么办?天无绝人之路。父母商量起“副业养家”计划,每年养两头猪,猪灰粪给生产队折算成工分,年终如分值不够,再用卖猪的钱从生产队领回口粮。

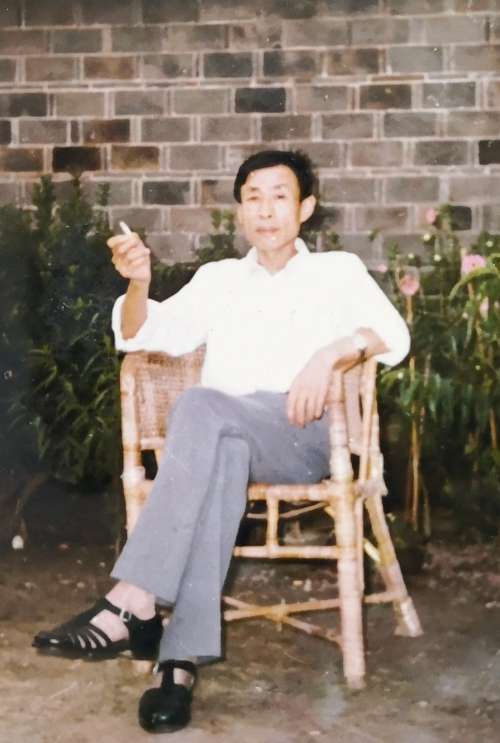

养猪,关键得有饲料。光靠母亲和我们兄弟起早摸黑寻猪草远远不够。父亲每星期能从酒厂买二三百斤酒糟回来喂猪,这可解决了大问题。每到周末,父亲就用脚踏车驮着两大麻袋酒糟回来。老家距泰州有二十五六公里,父亲下班后匆匆赶路,到家时,天已黑,气喘吁吁,满头大汗,累得不行。我们帮父亲卸完车,赶紧给他送上毛巾,让他擦擦汗,给他的茶杯续上开水,让他休息一下。父亲打开牛皮纸包,抓一撮黄灿灿的烟丝装进烟斗,划根火柴,点燃后深深地吸了一口,鼻孔里飘出一缕白色烟雾。接着,父亲从黑色拎包里取出泰州特产芝麻饼和核桃云片糕,分发给我和弟弟。叮嘱我们要好好读书,多学点知识和本领,长大后替父母分担家庭的责任。望着瘦削而慈祥的父亲,我们的内心充满着温暖和敬佩。

农村人家做饭烧土灶,大多用庄稼秸秆做燃料,费工又费时。后来逐步兼用煤炭炉做饭。那时候,煤炭稀缺,不少人家可望不可及。父亲经常从泰州买蜂窝煤用脚踏车驮回家。父亲本事真大,他在车的后座上绑上一块木板,装满蜂窝煤的两个大麻袋分挂车的两边,在木板上再放稍小的一袋,算起来也有二百多斤。这样的满载车,我和弟弟扶都扶不住,父亲将它从泰州骑着回家,辛苦程度可想而知。

父亲骑车回家,一般一个多小时。一个秋日,父亲下班后驮煤炭回家,两个多小时过去了,还不见他回来。母亲放心不下,让我和她一起去接父亲。原来,老旧的脚踏车不堪重负,在半路上爆了胎。前不着村后不着店,父亲只得艰难地推车前行。我们接到他时,他的衣服已被汗水浸透。父亲的坚毅和担当精神深深地印在我的脑海里。

次日下午,邻居拿着竹篮来我家借用几块蜂窝煤。邻居走后,弟弟嘟着嘴说:“上次借的还没还呢,今天怎么好意思又来借。”父亲听到后,没有责备弟弟,而是语重心长地对我们说:“谁家没有困难的时候?人家借几块煤应急,应予帮助。人家一旦买到了煤,肯定会还的,要相信人家。”父亲说完,磕掉烟斗里的烟灰,捆扎好空麻袋,拎起黑拎包,跨上换了新轮胎的脚踏车,朝着泰州方向,缓骑而去。

望着父亲远去的背影,我暗下决心,长大后一定要做父亲这样的人。

【编者按】在物质匮乏的岁月里,一辆锈迹斑斑的脚踏车,承载着一家人生活的重量。父亲用汗水与辛劳,在泰州与老家之间来回奔波,为家庭带来希望。那些驮着酒糟、蜂窝煤的身影,不仅是对家人的守护,更在孩子心中种下了坚韧与担当的种子,让我们看到了平凡生活中最动人的亲情力量。推荐阅读。编辑:李亚文