纸上的灵魂之舞

点击:1157 发表:2025-01-21 10:20:36

闪星:7

点击:1157 发表:2025-01-21 10:20:36

闪星:7

有评论说,刘懋廿的作品是具有充沛的情感爆发力与生活积累的,每个站在他面前的观众无疑都能感受到其中的那份真挚。——题记

2024年12月11日下午2时许,我在电脑前写文章,许振先生发来微信,约我到“羊眷”羊肉文化主题酒店参加晚宴。

许振是一位著名画家。早年,跟我同在煤矿工作,因文字结缘,成为朋友。后来,我调到企业报社,他闯荡北京了,成就了一番事业,是“水韵青花”绘画艺术开创者,新黄山画派代表画家,在全国享有盛誉。近年,因父母在淮北小城居住,他就常回淮北,并与一些画家欢聚。

那天傍晚,我突然意识到,许振邀请的酒宴,我参加合适吗?就打电话问他。他说,你这话让我愣住了,我请客,有什么不合适?我释然了。

到了酒店才知道,这是许振在家乡为画家刘懋廿举行的欢迎晚宴。

刘懋廿是许振在北京结识的画友,宋庄时的邻居,均是勇于探索的画家,常在一起交流绘画艺术。他这次开着房车前往南方采风,被结识多年的好友沈怀远“拦截”,请他在淮北濉溪老街的古睢书院办个画展。那天晚宴上,戴着帽子且帽檐转至脑后的刘懋廿很兴奋,也很直爽,喝酒很主动。后来听说,他好久没喝那么多酒了。

刘懋廿的这次邀请画展,是一次纯粹的私人行为。策展人是沈怀远和聂继军。聂继军和刘懋廿均是沈怀远在北京时结识的画家朋友。聂继军在国外。许振是画展的艺术主持。展览地点就在古睢书院。

古睢书院始建于清道光二十六年,距今已有170余年历史,是淮北市境内唯一一座有文献可考的古代书院。2021年11月书院重建。目前书院的定位是,专注中华优秀传统文化推广和非物质文化遗产传承,定期举办名家讲座、古琴雅集、艺术展览、国学经典解读、非遗项目展示和研学团建等多种特色活动,推动文化交流与国学普及。现在,书院已荣获省、市、县多项荣誉,并成为大中小学、企事业单位、社会团体传统文化教育基地,是推广传统文化、传承非遗技艺、开展文化交流、举办艺术展览的重要平台。沈怀远是这座书院的主人。

我看到许振发来的“展讯”——“懒言——刘懋廿当代作品邀请展”。展讯里有刘懋廿简介和许振撰写的“推介文章”——《飘飞的画笔》。

刘懋廿是陕西黄陵县人,1988年从西安美术学院毕业,同年分配到延安大学任教。2007年,辞职到北京宋庄租房作画,至今居住北京。2015年起,先后在上海、北京、陕西、山东等地举办个人画展。2024年,参加了加拿大温哥华集空间双人展,2007年至2024,参加国际国内群展二十余次。

刘懋廿是陕西黄陵县人,1988年从西安美术学院毕业,同年分配到延安大学任教。2007年,辞职到北京宋庄租房作画,至今居住北京。2015年起,先后在上海、北京、陕西、山东等地举办个人画展。2024年,参加了加拿大温哥华集空间双人展,2007年至2024,参加国际国内群展二十余次。

许振的《飘飞的画笔》开头这样说:“我的脑海中有这样一组镜头:一个不修边幅的男人,驾驶着一部由自己改装的房车,驰骋于青藏等地的云山之间。行停时便有了带着“气息”的作品。是记录,更是其创作方式,直接呈现。这就是刘懋廿给我的视觉想象。是动的,鲜活的,“飘飞”着的,斯人即画,有着生命的冲动的直觉化。

“人不是活在真相里,而是活在希望里。懋廿作品的开挂,是从参悟到这一点开始的。在不断的面临生命极致和环境挑战过程中,让思考视觉化,让希望一抹在画布上。保罗·克利曾说过:艺术并不反映所见之物,而是使隐藏之物变得可见。这就是艺术家对这个世界能有的贡献了。直面懋廿的作品无需进行归类,表现、抽象、观念等等这些都把明不了他的作品,还是回到艺术第一性上来,或许更能收获到他给我们的共鸣或隐喻——自由。”

我是个文学爱好者,曾做过报纸编辑、记者,对于绘画艺术是个门外汉。虽然阅读过一些画家传记,如梵高、毕加索等,对一些抽象艺术,只是有些微感觉罢了。

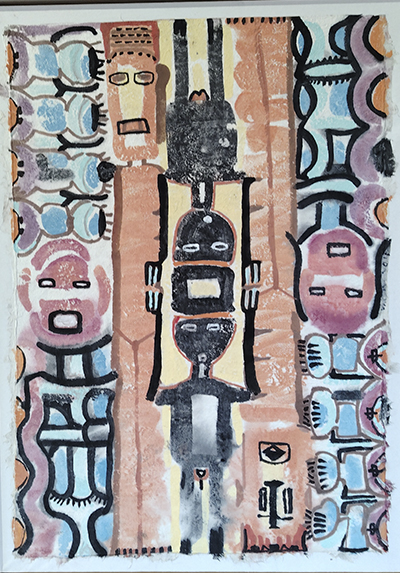

在刘懋廿的“展讯”里,附有部分作品,我看到的是无规则块状构图,浓重的色彩对 比,很有视觉冲击力,具有强烈的抽象感觉,难道这就是画家要表达的“自由”?

比,很有视觉冲击力,具有强烈的抽象感觉,难道这就是画家要表达的“自由”?

2024年12月14日上午,天气有点冷,古睢书院门前聚集了小城的一些画家、收藏家,还有书院主人沈怀远的朋友,在这里举行了简短的开展仪式,大家便步入书院,近观刘懋廿的绘画作品。

刘懋廿这次作品展览的主题是“懒言”。懒言,就是不想说话的意思。对于作品,不说话,不解释,让观者自己去看,去品味。

内行看门道,外行看热闹。我这个外行就跟着内行们装模作样地观看展品,听一些画家的个性解读。因是用房车携带,这次展出作品不多,三十余幅,其中有两幅小的油画作品,其他皆为纸本作品。

在观展过程中,听介绍,刘懋廿常常一个人或与画家爱人一道,开着房车,一路行走,一路作画,一趟出行回来,便是一车成品到家。因此,在北京的家里、画室里,塞满的都是行走的成果。他在行走过程中,对大地的视角、对人的感悟也是比较个性的。他多次进入西藏,体味那里的风土人情,与藏民近距离接触,聆听他们的喜怒哀乐。刘懋廿说,我们在西藏常看到一些藏民,一路磕长头前往布达拉宫或者圣山祈福,给人的感觉是长路漫漫,磕着等身长头,何时才能到达目的地?这期间,应该是很痛苦的。跟他们聊天才知道,那过程中,他们的内心是幸福快乐的。因为,他们有明确目标,心灵是自由的。

据了解,近些年来,刘懋廿一方面在东南沿海国家及国内云南、贵州一带采风,一方面从黄土高原动身,沿内蒙古高原西行,在新疆、西藏等地采风。在两条迥然不同的路线上,他获得的创作灵感既有来自佛教的理念,也有来自其他宗教的思想,包含了善念、恶习、欲望、慈悲、怜悯等情怀。因此,我们在他的作品中,能看到有风雨剥蚀的沧桑感,在拙朴与简单中折射出丰富的生活色彩。

观展后,我从古睢书院带回了刘懋廿的两本作品集,一本是2015年出版的《刘懋廿油画作品集》,一本是2017年出版的《刘懋廿纸本作品集》。

观展后,我从古睢书院带回了刘懋廿的两本作品集,一本是2015年出版的《刘懋廿油画作品集》,一本是2017年出版的《刘懋廿纸本作品集》。

我很少接触油画,翻阅刘懋廿的油画,其中人物构图与色彩,有一种阅读梵高作品的感觉。三百余幅作品,就是在用色彩讲述西北乡村故事,就如一本写实散文集。作品以风景与人物为主。人物多以单人构图,少部分为集体群像。如《收麦》《放学》《狗咬》《倒粪》《背门》《煎熬》《边框》《牧牛》《有玩具的孩子》等等,从作品名称,便能感受到浓烈的乡土味。

有评论说,可以看出,刘懋廿的创作是十分日常的,同样也是属于灵魂的。双重的属性表现在他的构图方法上。往往是单个粗壮的人物形象牢牢把控整幅画面,其动作事关劳动,同时也被赋予一定的象征性。坚毅的塑造,独特的形式和笔触,使原本属于肉身的“人物”转变成固定的“静物”,成为可被膜拜的“神灵造像”。我们看到在陕北题材的作品中,双手合十的人,沉思中的男人,抱着娃娃的老汉,这一系列作品都被赋予了更高层面的灵魂性,从而超越一般写实作品的模拟。

刘懋廿从布面油画到纸本作品绘画,是在绘画艺术创作上的突破,而纸本绘画更能释放 他灵魂的自由。在《刘懋廿纸本作品集》里,有斯林先生撰写的长文《在色彩与形的抽象中寻找灵魂的本真——刘懋廿纸本作品及其抽象主义艺术的逻辑》。

他灵魂的自由。在《刘懋廿纸本作品集》里,有斯林先生撰写的长文《在色彩与形的抽象中寻找灵魂的本真——刘懋廿纸本作品及其抽象主义艺术的逻辑》。

文章说,刘懋廿的纸本作品是抽象的、鬼魅的,也是一种反传统的。斯林先生认为,刘懋廿纸本绘画作品中抽象的变形与艺术的夸张,尽显他用心灵绘画的艺术理念。他的主观色彩独立运用,形成了自我艺术风格与张扬的个性。同时,刘懋廿对民俗、宗教等文化元素的借鉴,实现着抽象绘画的哲学使命。因此,斯林先生说,刘懋廿先生的纸本作品可以称为纸上的灵魂之舞。

刘懋廿绘画作品在古睢书院展出,给观展者带来了强烈的视觉冲击和心灵震撼。从刘懋廿的作品里,可以看到了一个不一样的世界,他的色彩运用和构图方式都非常独特,给人印象深刻,甚至能通过画作感受到艺术家对生命、自然和自由的独特理解。

观赏刘懋廿的绘画作品,也如同一场旷野中的心灵漫游,充满了对生命的深刻体悟和对自然的敬畏。同时,在他的作品中,绘画材料的选择独具匠心,他使用陕北的彩色泥土、风蚀的墙皮等自然材料,这些材料不仅赋予作品丰富的质感,也承载着他对生命本质的思考。正如他自己所言,艺术的中心意义应该是爱,爱能够融化所有的情绪。

总之,我们从刘懋廿的绘画作品中,能看到一位艺术家对自然的敬畏,对生命的敬重,对艺术的不懈追求。

【编者按】抽象派画作是很多行外人欣赏不了的艺术,艺术家追求独特的美感、律动和诗意,它是抽象的思想和情感表达的结合体。本文作者用多人多面的表现手法,谈及了对画家刘懋廿及作品的印象 ,语言平实而不失真,情感平淡而不失饱满与真挚,解读与赞赏并存,牵引读者从艺术方位更多地了解到了画家刘懋廿先生及他的作品。推荐阅读,编辑:暗香盈袖