灶王与灶糖

当农历腊月二十三的脚步悄然临近,小年也如一位如期而至的老友,带着熟悉的气息与温暖的回忆,轻叩心门。儿时过小年的那些温馨画面,恰似一幅被岁月精心装帧的细腻画卷,在我的记忆深处缓缓铺陈开来,每一笔每一画都饱含深情;又仿佛一部经典的老电影,在时光的荧幕上慢慢放映,每一帧都满溢着温暖与眷恋,将往昔的欢乐与温情,娓娓道来。

往昔的人和事,鲜活地在脑海中浮现,仿佛被时光施了魔法,定格在记忆的胶片里,一切都宛如昨日刚刚发生。那些场景、那些话语,清晰得仿佛伸手就能触摸到,每一个细节都栩栩如生,令人感慨万千,仿佛能瞬间穿越回那段纯真的岁月。

为何这段记忆如此清晰,在岁月的长河中不曾褪色,反而愈发熠熠生辉?或许是因为,送灶王爷升天这一仪式,在农历小年这天,承载着厚重的意义与浓浓的仪式感,宛如一座巍峨的灯塔,照亮了儿时的夜空。它不仅是代代相传的传统习俗,更饱含着人们对美好生活的深切祈愿,是人们对幸福的向往与追求,在岁月的沉淀下愈发醇厚。又或许是因为,那香甜酥脆的大块灶糖,在记忆中留下了难以磨灭的甜蜜味道,那味道里藏着的是儿时的欢喜与满足,是无忧无虑的童年时光里最纯粹的快乐,每当想起,便能瞬间勾起嘴角的微笑,让心底涌起一股暖流,将那份甜蜜与幸福,久久萦绕心间。

在小年这天,无论家境如何,每家每户都要精心筹备,将送灶王升天的仪式视作一年中极为重要的大事。从清晨开始,家家户户便都忙碌起来,清扫屋舍,洒扫庭院,以整洁的环境恭送灶王爷的“出行”。厨房里,烟熏火燎了一年的灶王爷的画像,已经被擦拭得干干净净。

家里的长辈会精心准备供品。灶糖是必不可少的,那灶糖色泽金黄,散发着甜蜜的香气,寓意着用它黏住灶王爷的嘴,让他在玉帝面前多说好话。除了灶糖,还会摆上馒头、糕点、水酒,表达对灶王爷的敬重。

到了傍晚,家中老少齐聚一堂。家长会在神像前点上三炷香,烟雾袅袅升腾,仿佛是在向天界传递着人间的敬意。大家双手合十,闭目祈祷,口中念念有词,诉说着过去一年的生活点滴,祈求灶王爷在玉帝面前美言几句,保佑家庭新的一年平安顺遂、五谷丰登。

祈祷完毕,家长神色庄重地将旧的灶王爷神像从灶台旁恭敬地取下,一家人将旧神像与提前准备好的用高粱秸秆扎的马还有草料、纸钱等一起拿到院子里。草料是为灶王爷升天所骑的坐骑准备的,纸钱则是供灶王爷路上使用。在院子中央,燃起一堆小火,将神像、草料、纸钱缓缓投入火中。看着火焰舔舐着纸张,逐渐将神像吞噬,仿佛是灶王爷在众人的目送下,踏上了前往天庭的路途。这时,孩子们会好奇地围在一旁,大人们则会轻声叮嘱,让他们保持安静、心怀敬畏。

待火焰渐渐熄灭,仪式才算结束。但人们对美好生活的向往与期盼,却如同那袅袅青烟,久久不散,随着灶王爷一同飘向天际,融入到新一年的希望之中。

送走灶王爷后,全家人便带着虔诚与喜悦回到屋里,围坐在一起,开始分吃灶糖,这不仅是小年仪式中必不可少的环节,更是全家人心照不宣的甜蜜约定。而我,满心欢喜地盼着这一天,眼中闪烁着对那香甜滋味的渴望,只为能借着灶王爷“升天”的契机,品尝那一块块酥脆香甜、令人唇齿留香的大块灶糖。

那一块块灶糖,宛如金黄的宝石,在盘中熠熠生辉,散发着诱人的光泽。轻轻咬上一口,酥脆的外皮瞬间在齿间崩裂,香甜的糖汁瞬间充盈口腔,浓郁的麦芽香气在鼻腔中弥漫开来,甜而不腻,满是儿时记忆中的味道。那是一种纯粹的、未经雕琢的甜蜜,直抵心底最柔软的角落,让人瞬间忘却了尘世的烦恼与喧嚣,只沉浸在这份简单的幸福之中。

在分吃灶糖的时刻,家人们脸上都洋溢着满足的笑容,彼此交换着喜悦的眼神。长辈们轻声讲述着灶糖的寓意与传说,孩子们则听得津津有味,一边吃着灶糖,一边在心中默默许下新年的愿望。这不仅仅是一场味蕾的盛宴,更是一次心灵的交流与情感的交融,将全家人的心紧紧相连,让这份甜蜜与幸福,在岁月的长河中源远流长,成为儿时记忆中最珍贵的宝藏。

灶王爷,亦称“灶君”“灶神”,民间尊称为“灶公灶母”,天庭则赐予其“天地督察使”的正式官衔。在天庭神职体系里,灶王爷虽只是行政级别最低的“基层干部”,却身负特殊使命,作为天庭派驻到凡间每一户人家的“眼线耳目”,专职负责察访人间善恶。

一年52周,灶王爷有51周都驻守在人们家中,每日目光不离这一家人的一举一动。家中的大小事务、隐私秘密,无一能逃过他的眼睛,细究起来,着实令人心生敬畏。

人非圣贤,孰能无过?灶王爷既然日日对凡人的言行明察秋毫,人们自然十分惧怕他在玉帝面前搬弄是非,将家中隐私全盘托出,甚至夸大其词,进而影响自家来年的吉凶祸福。因此,家家户户对灶王爷都怀着格外的敬重与畏惧之情 。

别看这位神君的级别不高,待遇甚至比土地爷还差。土地爷好歹还有个土坯垒砌的小庙,而灶王只能憋屈地待在厨房的阴暗角落里,每日忍受着烟熏火燎,无论是珍馐佳肴还是残羹剩饭,都只能过过眼瘾、闻闻味道。可这位灶王却从未流露出丝毫的不满,始终正襟危坐,满脸笑容,和蔼可亲,堪称是人间最亲民的一位神灵。

晋史学家司马彪在为《庄子·达生》篇作注时,曾描绘灶神的美好形象为“灶神,著赤衣,状如美女”。可实际上,灶王爷究竟长什么模样,是美是丑,是高是矮,是胖是瘦,又有谁真正见过呢?我小时候倒是见过供奉在灶头的灶王爷像,那模样实在是让人不敢恭维。无论是灶王爷、灶王奶奶,还是侍立在他们两旁的金童玉女,由于长年累月被烟熏火燎,早已变得面目漆黑,不成样子。如今想来,倒也不必埋怨灶王爷长得难看,毕竟神是人造的,很可能是人们在制作灶王爷像时不够用心,导致“产品质量”欠佳,虽算不上假冒伪劣,但确实没什么好模样,所以一年中的大部分时间,人们也不会过多地关注他。

若深入探究,便会察觉到中国人的内心实则充盈着矛盾。在悠悠岁月里,凭借无数心血,中国人创造出了众多神灵。但对于这些亲手塑造的神明,人们怀揣的情感错综复杂。既对其敬重备至,又心有畏惧,与此同时,还擅长用各式各样的方式来“应付”甚至“糊弄”神明。

当生活的浪潮涌起无数变数,人们在深感自身力量不足以掌控命运的惊涛骇浪时,便将希望的种子播撒在幻想的沃土之中。他们满心期许,凭借自己创造出的神灵的庇佑,能让所有心愿如同春日繁花般绚烂绽放。然而,现实的冷峻常常无情地打破这些美好的愿景。

千百年来,被人们奉为财富象征的财神,并未施展神力让众人皆富甲一方;代表着喜悦的喜神,也未能切实将纯粹的欢乐赐予人间;身负守护职责的门神,在面对小偷的觊觎时,也没能成功筑起一道坚不可摧的防线。

不仅如此,侍奉神灵的仪式极为繁琐复杂。每天都要“早晚一炉香,晨昏三叩首”,这一系列严苛的要求,如同沉重的枷锁,给人们带来了难以承受的精神负担,消耗着大量的精力。长此以往,人们在这份重压下疲惫不堪,于是,开始凭借自身的智慧,琢磨出各式各样巧妙又不失诙谐的小手段,用以应对神灵。

就拿灶王爷来说,人们给灶王爷送上“一家之主”这顶高帽子的操作,实在巧妙。经此一“封”,灶王爷瞬间成了主宰一家人命运的核心角色,一家人的生死存亡、祸事福祉,统统系于其一身。在这样的身份设定下,人们心想着:既然灶王爷已是一家之主,哪还好意思向天庭检举家中琐事、打小报告呢?这般安排后,平常日子里,人和神之间相处得倒也和谐融洽。灶王爷呢,似乎也对这份“清闲”颇为满意,安享着这份自在。

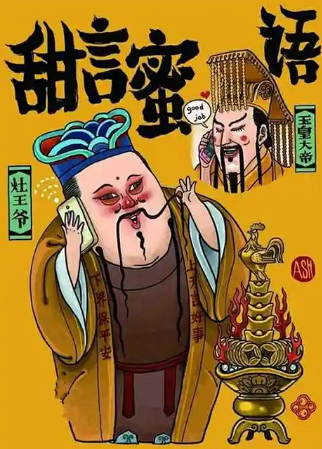

然而,到了“腊月二十三灶王爷上天” 这一天,灶王爷必须回天庭向玉皇大帝述职,直到年三十才回来,这一去就是七天。怎样才能让灶王爷“上天言好事”呢?于是,人们在“送灶”时可是颇费了一番心思,除了摆上香烛、烧化纸马之外,还会特意准备一盘专供灶王爷全家享用的灶糖。

灶糖,也叫大块糖,自古以来就是祭灶的专用糖,故而俗称“灶糖”。它块大且味道极甜,遇冷则脆、遇热则黏,有着胶水与糖块的双重特性。由于灶糖特别黏,人们便希望它能粘住灶王爷的嘴,这样即便在玉帝面前汇报本家人的种种行为,灶王爷也只能说些甜言蜜语,而不会信口开河、胡言乱语。所以,在腊月二十三日这一天,家家户户都会祭灶,并将又黏又甜的灶糖献给灶王,让他多吃一些,只为粘住他的嘴,好让他为本家“上天言好事,下界保平安”。而灶王爷年复一年地与本家家人相处,彼此早已熟悉。此时,他嘴里嚼着香甜的灶糖,胯下骑着高头大马,在缭绕的香烟中,飘飘然地向天上飞去,好不惬意。他又怎会拿了人家的好处却不为人消灾呢?如此看来,这灶糖说白了,就是老百姓对灶王爷的一种贿赂呀。而灶王吃了人家的嘴软,拿了人家的手短,接受了贿赂之后,自然会“上天言好事”,专挑好听的话对玉帝说,比如替犯了错的人隐瞒过错,为做了善事的人争取更多福报等等。这便是祭灶活动中的潜规则。由此可见,祭灶活动从本质上讲,似乎成了一场公开的全民贿赂活动。仙界和人间一样,腐败现象无处不在。而且,玉皇大帝对仙界的腐败似乎早已司空见惯,对此睁一只眼闭一只眼,全然不闻不问。

在灶王爷备受尊崇的往昔岁月,“上天言好事,下界保平安”,这句质朴的话语,承载着人间善良百姓对灶王爷最本真的信赖与殷切期望 。淳朴善良的老百姓,皆心甘情愿地自觉恪守基本社会公德,一心多行善事,只为灶王爷能在天庭如实奏报,进而为自家求得上天的庇佑与恩赐。

常言“头上三尺有神明”,神明虽无形无影,凡人肉眼难见,可灶王爷却日复一日、时刻不停地注视着世间众人的一举一动。在这般如影随形的监察之下,人们怎敢肆意妄为、胡作非为呢?

然而,天有不测风云,变幻无常,世间之人更是善恶有别、良莠不齐。正因如此,玉皇大帝特意派遣灶王爷下凡,常驻人间,肩负起监察众生善恶的重任。

可叹,灶王爷心底也藏着自己的小九九。他和老婆一年之中三百五十余日都在人间,仅有短短一周返回天庭。倘若与主家关系闹僵,一旦没了香火供奉与供品,往后的日子便不好过。故而,他自然满心盼着能多吃上几块香甜的灶糖。于是,在玉皇大帝面前,灶王爷竟真的三缄其口,对人间种种恶行只字不提。长此以往,这位身负监察人间善恶重任的“天庭御史”,渐渐沦为一个不讲真话、不办实事、毫无原则、不负责任的昏庸之辈。

在当今这个快节奏的时代,传统习俗在岁月的长河中逐渐被赋予了别样的色彩。腊月二十三小年“送灶”这一曾经庄重而神秘的仪式,如今已然成为人们茶余饭后轻松调侃的话题。每当提及,总能引得众人会心一笑,仿佛那是一段充满童趣与神秘色彩的遥远记忆。

然而,在这看似轻松的笑谈背后,我却不禁陷入深深的思索。灶糖,这小小的、有着甜蜜滋味和独特粘性的糖果,真的能够如人们所期盼的那样,牢牢粘住灶王爷的嘴,让他在玉皇大帝面前只吐露甜言蜜语吗?这个看似荒诞的想法,却反映出人们对美好生活的朴素向往和对未知神秘力量的某种期许。

那么,灶王爷在其职责的履行上,究竟是恪尽职守,还是已然失职呢?这实在是一个值得玩味的问题。作为天庭派往人间每家每户的“监察御史”,他肩负着向玉皇大帝如实汇报人间善恶的重任。可现实似乎并非如此简单。

遥想那高高在上的天庭,玉皇大帝端坐在威严的宝座之上,聆听着来自人世间众多灶君的汇报。然而,此时呈现在他面前的场景,或许令人啼笑皆非。那些灶君们,一个个嘴里嚼着人间供奉的灶糖,甜腻的味道在口中弥漫,甚至浑身散发着酒气,想必是在人间享受了不少美酒佳肴。他们说话含糊不清,前言不搭后语,原本清晰的汇报内容变得杂乱无章。面对这样的场景,玉帝难道就真的一点都察觉不出异样吗?

倘若玉帝果真毫无察觉,那么高层又如何能听到来自人间的真实声音呢?听不到真话,便难以对凡间的实际情况有准确的了解。如此一来,很可能会误判人间的生活状况,误以为人间处处都是祥和美满,既没有夫妻离散的悲伤,也不存在家庭破碎的凄惨,更不会出现饿殍遍野的残酷景象。

历史上,晋惠帝面对饥荒时,竟问出“何不食肉糜?”这样令人瞠目结舌的话。这并非仅仅是一个帝王的无知,更是因为他身处高位,远离民间疾苦,被周围的虚假信息所蒙蔽,从而做出了荒谬至极的判断。而天庭中的玉帝,又何尝不是如此呢?若被灶君们的虚假汇报所误导,做出错误的决策和判断,似乎也在情理之中。

再看那被寄予厚望的灶王爷,本应秉持公正,如实向天庭反映人间的善恶是非。可现实中,他竟然如此轻易地就被一块小小的灶糖收买了。仅仅是为了那一点甜蜜的诱惑,便忘却了自己的职责与使命,将人间的真实状况抛诸脑后。

由此可见,仙界底层官员的廉政状况,与人间相比,可谓是有过之而无不及,同样令人忧心忡忡。这小小的“送灶”仪式,背后所折射出的,不仅仅是人们对神灵的某种戏谑与调侃,更是对人性弱点和社会现象的深刻洞察。

它揭示了一个残酷而又现实的道理:无论身处仙界还是人间,只要存在权力与利益的诱惑,只要人心无法坚守原则和底线,那么腐败就会如影随形。即使是神仙,一旦接受了贿赂,也会在利益的驱使下迷失自我,变得腐败堕落。这绝非危言耸听,而是放之四海而皆准的真理。

在源远流长的传统文化长河中,我们不难发现这样一种令人深思的现象:就连超脱尘世的神仙,在某些传说故事里,竟也能被凡人通过打点贿赂,从而左右其行为决策。这种文化现象,宛如一面镜子,折射出一种潜在的观念。当我们将视角从虚幻的神话世界拉回到现实生活之中,面对有血有肉、受七情六欲影响的普通凡人,这种通过不正当手段达成目的的行为,似乎更有了滋生的土壤,发生的可能性也就愈发增大。

腐败,这一社会毒瘤,恰似隐匿于天地之间的一股暗流,在人们难以察觉的角落肆意涌动。它悄无声息,却又势不可挡地侵蚀着社会的根基。它如同癌细胞一般,不断扩散,逐渐削弱社会机体的健康活力,破坏社会的公平正义与和谐稳定。

想要彻底根除腐败这一社会顽疾,无疑是一项艰巨卓绝且错综复杂的任务,绝非易事!这绝非一朝一夕便可达成,也不是仅凭某一个人或某一个群体的力量就能独立完成的。它需要我们每一个人都深刻反思自身的行为举止与价值观念,从内心深处筑牢坚固的道德防线,将廉洁自律的理念切实融入日常生活的点点滴滴之中。

唯有当我们每个人都以实际行动坚守道德底线,不为利益所诱惑,不随波逐流,整个社会才能汇聚起一股磅礴强大的正能量。让我们携手并肩,从自身做起,从身边的小事做起,齐心协力营造一个风清气正、清正廉洁的社会环境,让腐败这股暗流无所遁形,让我们的社会焕发出蓬勃向上、充满希望的生机与活力。

【编者按】文章以细腻的笔触、生动的描写,将小年送灶王的传统习俗和与之相关的灶糖文化展现得淋漓尽致。作者通过回忆儿时的经历,使读者仿佛置身于那个温馨而神秘的氛围中,感受到传统习俗的魅力。同时,作者以灶王和灶糖为切入点,从灶王的职责和人们对灶糖的期望,引发了对人性、廉政等社会问题的思考,深入探讨了神话与现实的关系,以及由此反映出的人性弱点和社会现象。推荐阅读。编辑:李亚文