两颗人骨念珠的故事

点击:869 发表:2025-01-11 17:01:22

闪星:5

点击:869 发表:2025-01-11 17:01:22

闪星:5

【01/缘起】

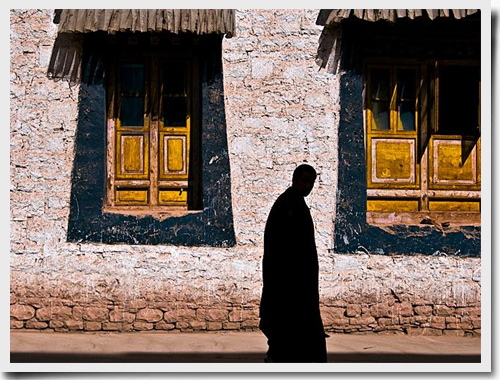

被一阵飘渺的音乐牵引着,淡定中,似有微笑。疏疏朗朗的诵经声悬浮在乐曲之上,有檀的气质。寻找,在一条又一条狭长逼仄的柜台间穿行。音乐忽高忽低,忽左忽右。茫然,立定。捋着若隐若现的声音仔细辨别方向。微弱的声音在那个时刻竟然足以响彻嘈杂的大厅,甚至注定会照亮我的身影。

我急切么?不,不算,我只是想找而已,若真没找到,其实也就算了。问了七八个人,才找到声音的源头。是一家专营西藏饰品的小店,店里积郁了酽酽的印度迷香,松松软软,香气似乎是沉的,有分量,不飘拂,只是郁结在那里。再看四周,堆积着满满的藏饰,没有精心陈列,也没有用心布光,而那些本该放置于聚光灯下的藏饰,一件件油渍麻花的,就随意放着,感觉店主根本没打算卖。

昏黄的草纸灯下,笼了一小团光,正在和藏香捉迷藏似的,光线中没有人。

等了好半天,店主来了。问明了他所播放的音乐是藏传佛教《大悲咒》,只剩一盘磁带了。本来我以为是音乐CD呢。想想家里好像已经没有播放磁带的音响设备,但还是买了。

结账时,一眼就看见它了。在店内一角,在黑色的绒面幕布上,它静静地守在那里,像个孤单的孩子。

我认识它。

【02/初遇】

我认识它。

在从缅甸回到云南西双版纳沿途的佛寺里,和它初次相遇,也是落寞的。彼此。

是一座微型的佛寺,周长不过几百米,进出也没有多大的建筑布局,只是那时候在金色的夕阳里,有那么一点点温暖的意思。

那天,也有袅袅藏香,不是很好闻,像中草药,经过几番酿造和熬煮才有的、清苦的味道,浓得化不开。我说不清楚,清和浓在彼时彼刻是怎样静悄悄地进行了转换。

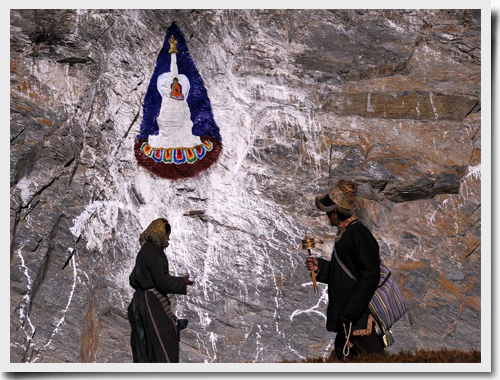

寺里的人,我不知道该叫和尚、僧侣,还是喇嘛,他们或赤着脚,或闲闲地趿拉着人字拖鞋,袒露右肩,斜斜地裹着绛红色的衣服,颜色非常漂亮,是那种很厚实的、能吸光的颜色,我也不知道该叫袈裟、僧袍,还是别的什么。

其中,一位长者把它捧在手里,嘴里喃喃念叨着我听不懂的语言。声音低沉,语速也不快,可让我感觉嘀里嘟噜的,可能因为莫名所以。他的目光没有和我对视,我大概明白应该是向我介绍手中的物件吧,可那神情更像是一个人自言自语,而且,那么安心。

他是在做一件必要的功课么?若完不成,谁会罚他呢?那天,我要转身离开时,他自顾自地在我左手腕上系了一条七彩斑斓的金刚结。我要付钱,他把双手捧着的物件转移到一只手里,攥紧了,另一只手微微摆着,意思是不用,不用。

【03/重逢】

后来,隔了两三年,在北京的雍和宫和它重逢。忘了具体的几进几出的位置,大约是西侧的偏殿,或者更往北一些。那次,直瞅了大约十几分钟,还是没读懂它的“内容”,而且我真的不知拿它来做什么,然后稍微有些留恋地把它放下了。我觉得,在当时,还不需要。

再之后,又特意回去看过,然而已经不知被谁领走了。

我没觉得失落,因为毕竟只是想看看而已。它们在,就多看一会儿,总归是神秘的物件,也不是时常能见到的;它们若不在,那下次也不用特意去了。

这是第三次遇见了,意外的遇见不是让人高兴嘛。这回,我也把它捧在手心里了,细细观瞧,像一块历经几生几世的老玉,有光,但是绝无流溢之感,是向内收敛的光,温润,沉潜。浸了太久的人间烟火,并无多少外露,骨子里藏着淡淡的沧桑。至于隐藏不住的部分,它以斑驳的面目呈现。

是的,骨子里……终于,很平常地说出了它的名字——人骨念珠。

【04/兄弟】

我用了三个小节,才兜兜转转进入故事的主题。

先前的铺垫明显是有些拖沓了,但并非是故弄玄虚。面对让人惊异的事物,我以为是必要的周折,有着细细交代的诚意,至少可以缓冲一下,虽然并不能因此获得多少份额的释然。

我指了指散放着许多藏饰那一角柜台,店主也顺着我的目光换了好几次,等他从绒面幕布上摘下我想看的物件时,我没有接过来,可能还是有点……隔?可能。

只有两颗人骨念珠了,它们像是一对同生共死的兄弟。它们守在一起,串联,依傍,磨合,歌唱,沉默,人世间的兄弟尚且不能共担的情谊,不管是风雨,还是沦落,以及彼此的故事。他们可以。

可能是缺什么,对什么就特别有感触,凡人都是这样吧。比如我没有可以互相依靠的兄弟,看见别的兄弟在一起谈天说地、欢笑打闹就特别羡慕,打心眼儿里的羡慕,虽然,也无可遗憾。因为我知道类似的遗憾是注定的,无法弥补。话是这么说,可是在成年的过程中,我坦诚对待朋友,和朋友交往,或多或少也弥补了一些我的不足。

所谓兄弟,对我来说几乎到了某种情结的程度。我想,至此还是将行文中的“它”换为“他”,好么?虽然,最终“他们”也只是一个物件。然而,当你我挨到最终时刻,在这条通往无明或莫名的路上,谁不是呢?

【05/棋子】

两颗人骨念珠都是扁平的,像棋子。

与他们在缅甸边界或北京的兄弟们没有两样。一颗相对白皙透明些,一颗则是暗无天日的黑褐色。

我在想,他们之间也许并没有血肉相连的、所谓的“前世”。甚至在被牵连到一起的转瞬之前,他们仍然是完全陌生的,彼此。只是偶然。也许是你我所不能触及的必然。还用说什么缘分使然么?我觉得大可不必,尤其在此时。

生命的过客,大都有这样或那样的遗憾:得之我幸,失之我命。

一条细细的银链让他们勾通,相伴。从遥远的高原到苍莽的北方,也许还将去秀美的江南。虽然骨子里的性情,以及他们所呈现出来的颜色黑白分明,但是,两颗小小的棋子再不会有“楚河汉界”那样的纷争。除了相依,还是相依。

一盘没有下完的棋,是时间,也是境界。

【06/放手】

终究,还是放下了。

我在劝自己,对于喜欢的物件,并不一定非要占有。何况他们关乎“人”呢?似乎又回到了仍旧,我仍旧不知道应该怎样读他,读己。

原本不属于你的,强要带走,或许换不回应有的高兴。当我决定放下时,没有应有的轻松,但也并非留恋。很纯粹的放手,也许都是这样的,风轻云淡。

随便买了一件可以挂在项间的藏饰。是一件小小的立柱体,四面纹刻着图案:

一面是水波纹的曲线,像植物,春天苏醒后的植物;一面是五角星,平躺着的弯月,发散光线的太阳,几个三角符号,那应该是山的象形吧;还有一面是翻卷的云朵,在寺庙壁画上常见的五彩祥云;最后一面是在西藏随处可见,似乎比永远还要遥远的藏文六字真言:唵嘛呢叭咪吽。

通俗易懂的东西,总是更容易被人接受,尽管我只偶尔带手链,从不带项链,我总觉累赘。带回只想留个纪念,就像是曾到此一游,去哪个景点留下门票是一样的意思。或许回头再送给某个朋友,虽然当时还不知道是谁。

店主看我拿起那两颗人骨念珠,又放下,他什么也没说。从他的眼神中得知,他是明白那两颗念珠的来历的,所以,没有热情地向我推介,对这等因缘而聚,因缘而散的物件,他不兜售。

很好。带着《大悲咒》磁带和那件平易近人的西藏饰物,还有身上浓郁的香气,头也没回就走了,这对我来说不算意外。

【07/前文】

关于人骨念珠的传奇故事,应该在十年之前就知道的。

恰好十年。1993年,读台湾作家林清玄散文集《紫色菩提》,第三篇就是《人骨念珠》。第三次遇到人骨念珠的那天晚上,我找出了那篇文字,作者非常详尽的叙述:

捧着人骨念珠有一种奇异的感受,好像捧着一串传奇,在遥远的某地,在不可知的时间里,有一些喇嘛把他们的经过不能测量的路途汇集在一起,由一位精心的人琢磨成一串念珠。这样想着,在里面已经有了许多无以细数的因缘了。最最重要的一个因缘是:此时此地它传到了我的手上,仿佛能感觉到念珠里依然温热的生命。

比较自己和作者在手捧人骨念珠时的感受,不尽相同。

首先,没有奇异。那是一个我无法触及的世界,彼此之间没有桥,也没有船。在我的夜晚里遥望,那里没有昼夜之分,我只是偶然看到那里的光芒。我常常怀念那个没有去过的地方,也许未来的某一天也会前往,但我准备把“惊奇”留在家里。让自己敞开了去呼吸,去接纳。所谓奇异,是掺杂了太多个人的情绪了。我并不在乎。

其次,无所谓因缘。就像我和人骨念珠互相路过了两次,假如要说是因缘,那一定是错过了,甚至是错过一次又一次。所以呢,也无所谓错过。

他是一个圆,我也是,我们只在相逢的一刹那,彼此看到了。之后,他还有他的缘,我也有。关于依稀的生命。在我手中,他没有温度,也没有“灵魂”,人骨念珠所带给我的只是微风,和风中曾经或永久属于他独有的气息。

即使在那一夜,我的指尖仍有人骨念珠的气味。不是淡淡的残留,而是愈发深厚。洗了好几遍手,随他了。

【08/喜悦】

人骨念珠是密宗特有的法器,为西藏所独有。据说,密宗修行者的佛珠应该有110颗。那么,和那两颗曾经串在一起的108个“兄弟”现在何方呢?

而110颗念珠,就是110个曾经生而为人的生命啊,这么一想,真是神奇。

查阅了一些资料,据说一般人的骨头没有资格做念珠,只有修行者喇嘛的骨头才可以拿来做念珠,这还不够,还要加上一个只有,喇嘛只有的两部分骨头可以做念珠,一是眉轮骨,一是手指骨。为什么只取用这两处的骨头呢?因为这两个地方的骨头与修行紧密相连,眉轮骨是观想的进出口,也是安心的所在,修行者一生的成就尽在于此;手指骨则是平常用来执法器,数念珠,做法事,打手印的,也是修行的关键。手指骨念珠一般说来比较容易取得,眉轮骨的念珠就困难百倍。

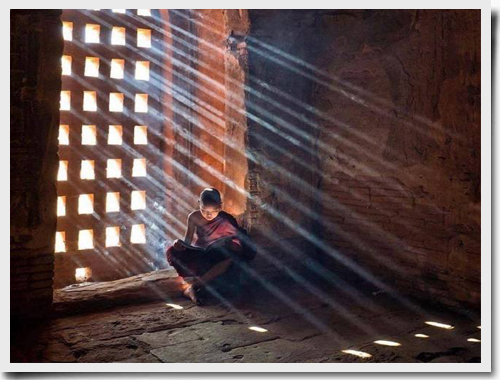

在西藏,一般都有发愿制作人骨念珠的喇嘛,他们拿这眉轮骨在石上琢磨,每磨一下就念一句心咒或佛号,一个眉轮骨磨成圆形念珠,可能要念上几万甚至几十万的心咒或佛号。

仿佛看到了一幅清澈的场景:一个诺大的寺庙,阳光透过窗户,在光洁的青石地上跳舞。一个穿着绛红色袈裟的喇嘛精心琢磨好一颗念珠时,他面含微笑,把念珠装进匣子里保存起来。他或许想到了在这串念珠里,也会有他的眉轮骨或手指骨的,所以心有喜悦。

世界上是否还有比这种等待,更为深重的喜悦呢?

【09/同行】

忽然,有牵挂。

高贵的终归衰微,聚集的终于离分,积攒的终会枯竭,今日果然——六世达赖喇嘛仓央嘉措如是说。一串念珠只是一个缩影,像一条朝圣的队伍,绵延,柔软,无声。

至于终于,至于果然,那是后来的事了。即使离分,今天也要开怀相聚吧。既然我们已经再三走过和路过,那么,这回就别再错过了。好吗?

这差不多是深夜的“决定”了,有人说不要在深夜做任何决定,一定会后悔,我却不信。

一夜无梦。第二天清晨,我又来到了那家店门口。时间尚早,店主还未开门呢。

席地而坐,等。半个小时后,还是那个角落,我走过去从柜台里拿起那两颗念珠,这回我没有放下。没有要原本相配的那条银链,因为我不会把他们挂在项间或胸前。

我向店主要了一根黑色的皮绳,系在右手的手腕上。自己的悲喜不需要别人来背负,所以同行就好了。

在向晚的阳光中,我们回家。

【10/寓言】

接了一盆清水,浸泡,清洗,冲淡。

原来他们都是眉清目秀的,洗干净了才发现两颗念珠的制作方法不尽相同:比较暗黑的那颗,中间嵌了一条细细的铜线,斑斑点点翠绿色的铜锈侵入了骨质,不知是多少年月的作为才能达成如此效果;另一颗镶了细碎的装饰,三颗半圆的红珊瑚,五颗绿松石。冲洗时不经意掉了三颗。收集起来,等以后有机会再镶回去吧。

洗完以后,把他放在南边明亮的窗台,在阳光中晾晒。

想起灵魂。有道是:因为迷,所以信。我无意宣扬什么迷信的做法,我不在乎这些,也不想兀自去揣测或幻想什么。我希望这两颗念珠是一则寓言。透过他们,让我更加珍惜现在,珍惜有限的时间;并且透过他们,让我能够时常看到、感知到生命的——无常。

我的愿望非常简单,仅此而已。

系在手腕上的人骨念珠,有点分量,所以他们常常躲在手腕的背面。想看他们时,才能看到。看着他们时,不是单纯的敬畏,而且有快乐。在我走路时,他们时而发出清脆的声音,有玻璃的质感。

林清玄的散文里有很浓的笔墨和感触,我不想引用太多,想读的人,可以把这篇文字当成引子。我只想用白描的文字记录一次过程、或一个故事,没有徒然的感慨,也无意叹息。包括这篇文字,曾经在收录在个人散文集《山在那里》,近日偶然想起,隔了时间回头看发觉有许多不足,于是删减了几句,增加了一些叙述,使其尽量完整吧。

一天,当生命回到起源/当贪嗔的诗句都收割清楚/只剩下缩水这一截甘蔗/用皎白的高原,整座,做祭台/顶着厉啸欺耳的冰风/赤条条,此身还给造化——这是诗人余光中笔下的《天葬》。那么这两颗人骨念珠想必也是来源于此吧,皎洁的高原,广袤的蓝天,呼啸的长风,还有,还有,断了念的残梦,还了愿的前缘。

暗暗许愿。未来某一天,我会带着他们回到他们从前出发的地方,然后真的放下。把这些想清楚,才好轻松上路。就像他们因深夜一念而忽然来时一样,有一天也会不翼而飞吧,这些都是了缘的过程,前尘后事大可以互为因果。

他们只是作为藏人常说的“表记”,暂时被我收留一阵子,彼此最后了无牵挂地,淡出。

【11/回家】

那么,来,让我带你回家。

【编者按】很好,我没有错过,我知道,正如我的看见,没有加减,更没有增持。可能有些因,是因为迷,所以才有了信。隔与不隔,似乎只有王国维才相信,那一河的距离,决定了渡与不渡。读作者的文字,我好像也站在了山门前,进也不是,不进也不是,举棋不定。正如南怀瑾的进藏悟经,那两颗人骨念珠,也关乎着内心的盈满与出行。有一个提法,生要在长安的土里,滚一次,死要在西藏的雪中,洗一次,大俗与大雅,其实,并不生分。磨骨如磨心,人,也是一枚活着的人骨念珠,出发或回去,有我更好,无我也行。编辑:穿越中的书生