黎明前他倒在青杠坡战役,为革命流尽最后一滴血

点击:3932 发表:2023-04-10 11:13:19

闪星:3

点击:3932 发表:2023-04-10 11:13:19

闪星:3

四渡赤水战役,是毛泽东军事指挥生涯中的“得意之作”、“神来之笔”,是毛泽东在遵义会议进入党中央、中央军委的决策核心后,受命于危难之际指挥的第一个战役行动。从遵义会议到四渡赤水,共同构成了中国革命的伟大转折,而青杠坡之战,则构成了这个中国革命伟大转折的关键点。在青杠坡战斗中,1000多名红军英烈为了人民的解放事业,英勇地牺牲了,其中牺牲的最高职务,是红三军团五师参谋长李骏。

(一)

遵义会议后,中央红军根据敌情变化,决定撤离遵义,北上渡过长江,去与红四方面军会合。未曾料到,在习水县青杠坡与前来围堵的川军打了一场伤亡惨烈,但意义重大的战役。

1935年1月下旬,得知红军到达土城的国民党四川军阀,也尾追红军至土城以东地区,并盘踞在青杠坡周围的山顶上,依着山势构筑了许多大大小小的临时工事,企图在此围歼中央红军。毛泽东、周恩来、朱德得此情报后立即召开紧急会议,部署土城战役,发出了“坚决打好这一仗,保卫党中央”的号召。

青杠坡战斗是遵义会议后的第一仗。1月28日凌晨5时,红军总司令朱德和总参谋长刘伯承分别率领红三、红五军团在青杠坡首先向郭勋祺一部发起攻击,经过三个小时的激烈战斗,将郭勋祺的阵地突破,夺得了青杠坡上银盘顶、寒棚坳等制高点。不料,因敌军援兵来袭,红军战士们寡不敌众,转眼间变成了川军的反攻。在此紧急关头,军委急令干部团支援红三、红五军团,再次向敌人发起进攻。干部团团长陈赓和政委宋任穷临危受命,率领部下投入激烈的肉搏战中,缓和了对红军极为不利的局势。

在此次战斗中,红三军团五师奉命由黑山、青杠坡向敌人右侧突击,一部由1005高地向石羔嘴以东高地突击,红三军团五师师长李天佑率主力从正面攻敌右侧,红三军团五师参谋长李骏带领一支部队迂回到敌人侧后击敌。由于战斗打得非常激烈,红军兵力不足,李骏边打边撤,不幸在翻越一座山时腰部中两弹,但他仍咬紧牙关坚持指挥战斗,率领战士奋 勇进攻,终因失血过多,英勇牺牲,为革命事业流尽了最后一滴血,他也是青杠坡战斗中牺牲的最高级别的红军指战员,年仅29岁。因当时战斗异常紧张,不可能立碑纪念,就用刺刀在石碑上刻了十四个字“青杠坡上埋忠骨,赤水河畔眠英雄”,表达了广大指战员对师参谋长的敬重和缅怀。

勇进攻,终因失血过多,英勇牺牲,为革命事业流尽了最后一滴血,他也是青杠坡战斗中牺牲的最高级别的红军指战员,年仅29岁。因当时战斗异常紧张,不可能立碑纪念,就用刺刀在石碑上刻了十四个字“青杠坡上埋忠骨,赤水河畔眠英雄”,表达了广大指战员对师参谋长的敬重和缅怀。

由于敌人凭借有利地形拼死顽抗,双方的伤亡都较为惨重,1000余名红军将士献身于青杠坡战役中。此时,又得到重要情报,敌人强大的“围剿”兵团正从四面八方围聚而来。毛泽东果敢地下令撤出土城战役。战后红军放弃了北渡长江的计划,改为西渡赤水,揭开了四渡赤水的伟大序幕。

(二)

李骏,又名李福成,化名雷振东,他是江西省赣南于都县罗坳镇塘头村三塘组人,1906年出生于地主家庭,从小家庭生活条件优越。7岁上小学,毕业后入县城雩水中学,在校积极反对帝国主义,深受师生好评。

1926年秋,中共于都支部干事会成立。这时,李骏调到雩水中学领导学生运动,培养革命骨干,发展中共党员,在李骏的组织领导下,广大学生画宣传画,演革命戏,参加各项革命活动。

在这之前,县城的雩水中学和昌村中学这二所学校斗争严重,长期对立;李骏找到这两所学校学生会,讲事实摆道理,进行思想启发,阐明自己斗自己的危害性,从而消除了他们的派系斗争。

不久,李骏被选任为雩都县学生会主席,同年12月光荣加入了中国共产党。

1927年,李骏被中共于都中心支部选派去参加武汉农民运动讲习所,比较系统地学习了革命方法运动,并参加了军事训练,结业后,他到南昌参加“八一”起义。南昌起义失利后,又受中共江西省委领导的省农协的秘密派遣,带着组织发动农民革命运动的艰巨使命,由省城返乡组织秘密党组织,发展一批党员,并建立了一支农民武装——西乡赤卫队 。

。

1928年,李骏以赤卫队为骨干,发动西乡农民暴动,成立中共赣南于都总指挥部,李骏为总指挥之一。3月初农民暴动成功,打倒了一批土豪劣绅头子,开展了分田地,打土豪斗争,农民暴动队伍发展到上千人。李骏等人领导于都农民运动日益高涨,于都反动土豪劣绅对之又恨又怕,就派兵到处捉拿李骏,二次放火烧李骏家兄弟房屋,抢光财物,家人也被逼得四处躲藏。

有一次,他母亲找到他,看见儿子又瘦又黑,衣服破旧,心疼地对他说:“打土豪没收这么多财产,你自己就不会多吃点,多穿点,弄成这个样子。”李骏说:“革命不应先考虑自己,领导干部要带头,首先考虑比我们贫苦的农民,群众才会拥护我们。”

1928年8月,中共雩北特区委员会成立,李骏任书记。他积极领导于都、兴国、宁都三县会员成立。9月下旬,他率领赤卫军、赣南红军第十五纵队,攻打兴国靖卫团,缴枪 20 支。11 月上旬攻打土豪“土匪子”吴大鹏,又缴枪 100 支,李骏这时候也受伤了。

1929年8月,赣南红军第二十七纵队成立,李骏任政治委员,此后在于都、瑞金、赣州配合红军第四、第五军打击敌人,保卫了赣南革命根据地。

1930年6月,李骏调赣南军事委员会任教导大队长,7月底,该教导大队编入江西军区第二十军。李骏调红军第一军团第三军第八师任副团长。

1932年初,红军准备进攻赣州城。为动员赣江以西的群众支援攻打赣州,红一军团第四军政治部与河西地方党组织举行联席会议,决定 成立中共河西特委。李骏熟悉河西情况,又有地方工作经验,被调任河西特委担任军事部部长。4月中旬,河西特委撤销,李骏调红三军团第七军任团长,率部参加了南雄、乐安、宜黄等4次进攻战役。

成立中共河西特委。李骏熟悉河西情况,又有地方工作经验,被调任河西特委担任军事部部长。4月中旬,河西特委撤销,李骏调红三军团第七军任团长,率部参加了南雄、乐安、宜黄等4次进攻战役。

1933年1月,红军进行了一次大规模的整编,李骏任第七军参谋长,到职后,大力协助军长参加中央苏区第四次反“围剿”。第四次反“围剿”胜利以后,红三军团奉命进行扩编,将第二十一军和兴国模范师编入红三军团,同时,取消军的番号,由军团直辖第四、第五、第六3个师。原第七军和第二十一军整编为第五师,原兴国模范师整编为第六师。李骏任第六师参谋长,不久又调第五师任参谋长。先后参加入闽作战和第五次反“围剿”。

(三)

塘头村位于于都县罗坳镇中部,属半丘陵地带,北边高山与赣县交界,地势自北往南倾斜,人烟集中,大部分村庄建在田塅中、土丘旁,三塘组位于村庄东南部,清初罗氏迁入,后李氏、彭氏迁入。

李骏的孙子李太阳现居住在三塘组,李太阳今年67岁,妻子刘炳丰在2004年因病去世。李太阳建了一层砖混房,房屋结构为四扇三间,面积120多平方米。

李太阳说,祖父李骏出身于地主,家庭条件非常优越。曾祖父叫李文光,开明绅士,当时在罗坳圩双溪门拱桥背开酒店,生意兴隆财源广进,另外在老家塘头村潮山塘(今塘头村三塘组)还有良田160多亩,折计800多担。曾祖父与人为善,头脑灵活,当时周围十里八乡的群众,只要缺衣少食没有钱用,都可以用耕地来抵押向他借款,有的还直接将耕地“当”给了曾祖父。

祖父李骏有三兄弟,李骏排行老大,老二叫李庆祥,老三叫李正阳。1927年,李骏被选派去参加武汉农民运动讲习所学习,在学习结束后,他骑着一匹高头白马回到家中探亲,目睹国家内忧外患,山河破碎,社会民不聊生,李骏对现实感到深为不满,立志济世为民,他将家里的田契,取出了几十亩良田“充公”,起先曾祖父始终不愿意,经过李骏耐心细致地讲革命道理,曾祖父终于被说服同意了。

李骏参加革命工作,家人不仅没有沾到一点光,相反,还被他所连累。在国民党反动派的眼里,李骏是一名十恶不赦的共匪头目,视他为眼中钉、肉中刺,欲除之而后快。国民党反动派想方设法抓捕他,二次烧掉了他家的房屋和店铺。

祖母刘七孜是祖父李骏的童养媳,当时带着父亲李琴生东躲西藏,祖母被国民党反动派抓到后,遭到严刑毒打,胸部受了严重的内伤,因无钱医治,45岁就离开人世。

李太阳说,父亲李琴生出生于1925年,家里的房屋被国民党反动派全部烧毁,家里一无所有,李琴生四处漂泊,流浪乞讨。在塘头村后面有一座大山,叫上下山,山后面有一个山洞,于是,李琴生躲在山洞里,这一住就是三年。由于山里阴凉潮湿,李琴生19岁时患中风瘫痪,双腿不能行走,仅依靠着双拐。

李太阳说,祖父李骏的再任妻子钟华英(两人未办结婚证)是瑞金人,据说,新娘钟华英当时在出嫁的路上,坐在花轿中推说去上茅厕,偷偷地逃亲了。正好遇到李骏带领一队红军路过,于是,钟华英报名参加了红军。后来,钟华英跟随李骏回到于都罗坳,担任了罗坳区委妇女部长。

1934年10月,李骏随部队来到于都河畔集结,准备参加二万五千里长征。李骏在离家仅十几华里之外组织指挥部 队渡河,这时师长李天佑得知其离家里不远时,便主动批准其回去看看亲人。但李骏说:“部队有明确的纪律规定,无论何人,都不能请假离开部队。我是干部,领导虽对我特殊关怀,但在纪律面前,我也不例外!何况我现在正担负着组织渡河的工作任务,这里我人地两熟,有利工作,岂可离岗而去探家呢?”他婉谢领导关怀,一直坚守岗位。

队渡河,这时师长李天佑得知其离家里不远时,便主动批准其回去看看亲人。但李骏说:“部队有明确的纪律规定,无论何人,都不能请假离开部队。我是干部,领导虽对我特殊关怀,但在纪律面前,我也不例外!何况我现在正担负着组织渡河的工作任务,这里我人地两熟,有利工作,岂可离岗而去探家呢?”他婉谢领导关怀,一直坚守岗位。

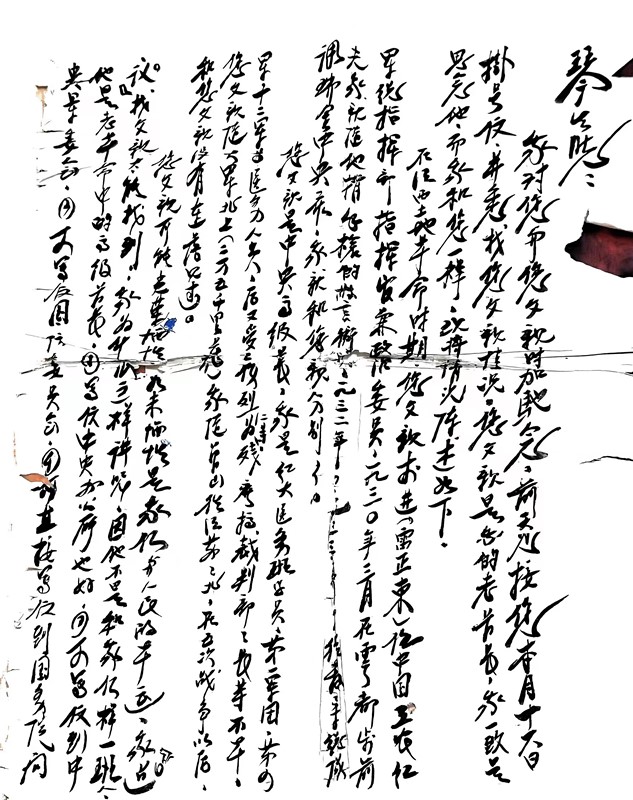

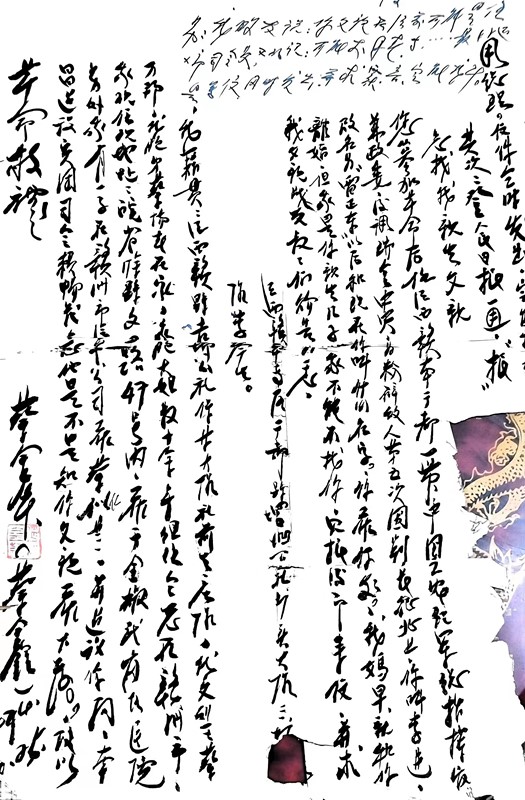

当全师做突破第一道封锁线前的准备时,趁此空隙,李骏提笔给时任罗坳区委妇女部长的妻子钟华英写了一封短信,将信托交给一位地方干部。后来,这封信才辗转送到钟华英手中。李太阳说,后来,钟华英再也没有收到李骏的信,于是出去寻找,到处打听,沿着红军长征的线路去寻找他,走到南昌却一直未找到。据说,五十年代她还回到罗坳塘头寻找李骏未果。

建国后,父亲李琴生在村小组当了一名会计。于是,父亲李琴生一边寻找李骏的下落,一边写信给各级部门,但是依旧杳无音讯。当时,李骏的警卫员蔡金华(又名蔡鑫,赣县人)在安徽省全椒县的人民医院工作,蔡金华联系到父亲李琴生。

蔡金华给父亲来信说,1930年3月,在于都步前我当李骏的警卫员。1932年,李骏调入瑞金中央工作,自己是红大医务班学员、第一军团第四军、第十二军等医务人员,后又受重伤,被列为了二等残废,当了裁判部部长等职,以后两人再也没有了消息。

几十年来,父亲李琴生与蔡金华一直有书信往来,但也一直没有找到李骏。

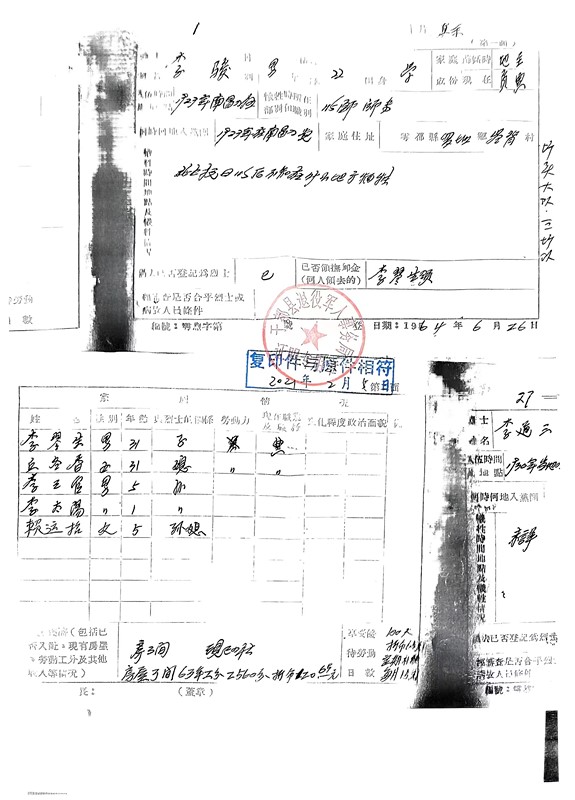

1964年6月,当地政府才送来一张署名“李骏北上抗日牺牲”的烈士证书。

1973年,父亲李琴生病世,终年48岁。父亲去世前经常柱着双拐,在村前的大树下唱着红军歌曲;村里人都说,他唱《当兵就要当红军》这首歌唱得很好听。

(四)

李俊,作为于都早期革命的领导人之一,率先组织领导的于都农民暴动,虽然终因种种原因遭到挫折,但它却揭开了于都人民武装夺取政权,开展土地革命的帷幕,不仅沉重地打击了国民党反动派和地方土豪劣绅的反动气焰,动摇了他们的统治,还大大激发了人民群众同恶势力斗争的勇气,也使共产党人和革命人民丰富了斗争经验,坚定了革命的斗志。特别是,它为党后来在于都桥头地区开辟红色割据区域,创建赣南第一支地方红军和建立以桥头为中心的于北桥头革命根据地,奠定了扎实的群众基础和雄厚的物质基础。

于都农民暴动,将以其深远而重大的历史意义,永远载入赣南地方革命史册,同时并将永远激励于都人民发扬革命传统,以当年先辈的暴动精神,去争取经济建设的更大光荣。

作为中央红军长征集结出发地的红军后代,我们将牢记总书记对赣南老区人民的嘱托,不忘初心,牢记使命,传承长征精神,弘扬苏区精神,传承红色基因,继承和发扬革命先辈们不怕吃苦不怕困难的优良品质,在实现国家富强,民族复兴,全面小康的道路上作出我们应有的贡献。

参考文章:《中国工农红军第三军团英烈传》国防大学出版社1997年11月出版;《遵义党史党建》2016年3期。

附:李骏简介

李骏又名福成、树桢,罗坳乡塘头村人,生于清光绪三十二年(1906年)。家庭较富裕。李骏小学毕业后,升入于水中学,在校爱看进步刊物,受新思想的影响,积极参加反帝爱国运动。

1926年10月,中共于都支部书记丘倜到县城学校开展学生运动,是时由于豪绅挑动,于水中学和昌村中学派系斗争严重,李骏与进步师生在学生中做调解工作,缓和了矛盾。11月,李骏被吸收为中国共产党党员,并选为县城学生联合会、于水中学学生会主要负责人。

1927年1月,党组织派李骏等人赴武汉参加中央农民运动讲习所学习,结业后,参加了南昌“八一”起义。尔后,被江西省委派回县里秘密恢复党的组织,领导西乡(步前、罗坳、三门)农民运动,建立农民协会和赤卫队,使西乡的革命运动蓬勃发展。

1928年2月下旬,中共赣南特委肖韶在水镜寨子脑召开特别会议,决定成立于都农民暴动总指挥部。李骏为总指挥之一,并兼任西乡农民暴动指挥。3月2日李骏领导罗坳、步前、柑子下2000多农民暴动,击毙了罪大恶极的赖洪周、熊梦兰等豪绅地主,将其财产分给贫苦农民。暴动队又在下耆河口没收安远民团头子谢家儒十多船的不义之财。暴动大捷,士气大振,3月3日乘胜攻打于都县城,因土枪土炮受潮不能发射,加之暴动队伍缺乏作战经验,攻城受挫。李骏与丘倜、肖大鹏、张文焕、尹绍伦等转移到北乡桥头、同朱学玖、钟声楼联合举行桥头暴动,又遭失败。随后,他们在樟木山召开会议,总结经验教训,认为要与敌人进行长期斗争,各地必须建立自己的武装。于是李骏回到西乡建立武装部队。为便于领导于(都)兴(国)宁(都)边区革命武装斗争,8月在桥头成立中共于北特区执行委员会,李骏任书记。他领导地方赤卫队配合朱学玖、钟声楼领导的十五纵队,先后袭击了桥头税丁和于兴边界的靖卫团,活捉了兴国大土豪吴大鹏。11月钟朝珍为首的靖卫团和国民党军一个营配合,从上宝、古石坑、琵琶三路包围桥头革命根据地,李骏率赤卫队和十五纵队、东固七纵队配合,英勇抗敌。他腿部中弹,用两块银圆夹住伤口,骑马继续指挥战斗。此次战斗,歼敌一部,缴枪200支,保卫了红色政权。

1929年3月,李骏率赤卫队配合彭德怀率领的红五军攻克于都县城,歼灭国民党军刘士毅部一个营,击毙县公安局长、巡官、巡长等20余人,首次解放于都城。8月,在桥头成立赣南红军第二十七纵队,李骏(化名雷振东)任政委。1930年3月间,率纵队参加攻打赣州之后,驻赣州市的国民党军二十七、二十八团进犯桥头革命根据地,李骏配合红四军三纵队、红六军二纵队,在桥头饭甑岽与敌鏖战,歼、俘敌约千人,缴枪数百支。同年6、7月间,李骏调赣南革命委员会教导大队任大队长,前往宜黄、乐安一带开展游击战争。1931年担任河西特委军事部部长。1932年调回红军工作。1933年秋,任师参谋长。

李骏参加了中央革命根据地各次反“围剿”斗争。他艰苦朴素,身穿补钉衣服,形体消瘦。母亲心疼地对他说:“你为革命当了官,自己连件好衣服都没有穿,你不会拣几件好的穿,更像个样子。”李骏回答说:“我们是为穷人革命的,首先应考虑比我们更穷的人,如果干部首先想到自己,群众就不会拥护,失去了群众,敌人就打不倒,革命就不会成功。”1934年李骏随军长征,改任团参谋长。10月他在途中给妻子的信说:“革命不成功,我决不回家。”同年冬,在一次战斗中英勇牺牲。

(摘自《于都县志(1991年版)》卷二十五人物“第二节近现代人物”)

【编者按】李骏从小积极参加反帝爱国运动,投身革命入党后参加了“八一”南昌起义,之后领导农民革命运动,其率先领导的于都农民暴动意义重大。李骏在四渡赤水战役前的青杠坡战役中英勇指挥战斗,不幸中弹牺牲,是牺牲英烈中职位最高的将领。李骏出身地主家庭,但其接受了进步思想,成为我党早期优秀的革命者,他的家族因此受到牵连迫害,他的儿子直到1964年才获知李骏牺牲的确切消息。李骏是我军我党优秀的革命将领,其事迹已经记载进中华民族史册,我们将永远缅怀铭记。推荐阅读。编辑:梁争