车把式老五

点击:2710 发表:2023-01-09 07:48:31

闪星:7

点击:2710 发表:2023-01-09 07:48:31

闪星:7

一

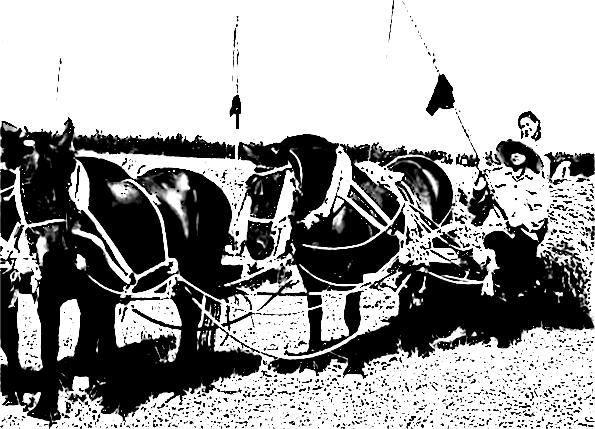

但凡车把式,都有自个的马鞭。老黄县车把式的鞭子,大都用竹子编成鞭杆,皮子做成鞭梢,鞭杆加鞭梢很长,坐在车上,挥着鞭子,不用探身,也能够到前头拉套牲口。

有个像样的鞭子,是车把式们共同的期求,尤其那些年轻的把式,精神头来了,动不动就摆试摆试,扬起鞭子,呼呼作响,绕过头顶几圈,手腕猛然那么一抖,只听半空里一声清脆炸响,惊得雀儿四散,牲口们顿时也便有了精神。

老五的鞭子不同,老五的鞭子通身没有竹子,鞭杆用的钢丝,外面裹了牛筋,再用牛皮一层层缠紧。牛皮早已磨得发亮,透着黝黑的绛色。手柄处,凸着蛇皮状鞭把,把上拴着一个扣套,专门用做扣手,防止脱落。老五的鞭绳,也不是皮子制成,而是一根刨细了的硬硬的牛筋。与漂亮的鞭杆相比,老五的鞭绳丑陋粗俗,不值一看。更重要的,是老五的鞭子从来没有抽响过,如同哑巴。

老五不是他的名字,他的大名叫什么,村里许多人一下子想不起来,或者不那么重要。老五这个名字,也并非他家中弟兄多,实是家族里同辈份那么排起来叫,叫着叫着,叫习惯了,老五就成了他的名字。

卞家在村里是外来户,老五的老爷爷辈上,讨饭到这里,见这地场不错,便安顿下来。人都说家穷人旺,卞家人丁越生越多,日子不富裕,吃饭的家口却生生不息。到底老五哥们多少个,谁也没有认真数过。卞老五生的那会,没有计划生育,想生就生,那一会,兄弟姊妹多的人家不稀奇,叫老五的,也远不止他一个。

老五干巴廋,浑身上下,好似除了筋骨并没有多少肉。高鼻梁,凸颊骨,眼睛深凹,一副鹰的嘴脸。村人印记中,平日里老五话不多,喜欢打瞌睡,没事时总靠墙歪坐,耷拉个脑袋,三分钟也能眯一觉。

俗话说,人不可貌相。别看这老五黑黑廋廋,又愿意打瞌睡。要论赶马车舞弄鞭子,还真是没人敌得过他。

自然灾害那会,吃不饱肚子,一段时间,老五跟着两个哥哥去了关外。后来哥哥们回了村里,老五却没跟着回来。听人说他去了内蒙,有人在包头的马市上见过他。还有人说,在黄河北的军马场也见过老五。说归说,总归是传话,没有准头。但忽然有一天,老五回家来了,什么也没带,怀里揣着一杆马鞭。

老五就整天抱着他那宝贝似的鞭子,和马车队的把式们赶着马车,来来往往挣工分。

那个时候,孙村的大车队已经有十来辆马车,农忙时,帮着队里拉庄稼拉粮,农闲时搞副业,拉沙拉石头拉木料,给村里挣点钱。赶大车是个好活计,不算累,挣得多,人在车辕子后一坐,鞭子揣在怀里,胶皮轱辘转啊转,牲口蹄子得啊得,人看了眼馋。所以,谁都想到那个地场待着,不用受地里活计的累。

老五能到大车队赶马车,纯属巧合。

二

那一阵子,大车队里车不少,但受使唤的牲口并不多,能驾辕的马大都老了,倒了牙口,温顺听话,却没了气力。几匹小马,也都太小,偏套都拉不了。没办法,只好凑合着用黄牛代替。每每,大车队走出去,旁村人见了,就笑:孙村这个不能叫马车队,纯粹杂拌队。管副业的主任听了,心里不是滋味,脸上麻子格外地红,说,草,太憋屈了!谁要有本事,能搞来好马,俺就让他进大车队,让他赶大车。

看着主任糟心上火,满嘴是泡,样子难看,老五开了口,说叔,我出去试试,看看能不能买几头像样牲口。麻子主任看老五一眼,用舌头舔舔裂了口子的嘴唇,说老五你小子可别给俺火上浇油了,你不是不知道,现如今咱村这个情况,俺上哪去给你兑合钱买牲口?老五说,没有钱,你还想牲口,难不成你让俺去抢,去偷?麻子主任没吭气,叼着烟袋转了一圈,扬起脸说,这样,咱园子里还有苹果和梨,河滩上有些花生,俺说了算,你要有用就拿去,不过得等到秋后。

老五说,得,俺也不逼你了,看你也没有太好的法子。

转眼寒露过去,天气开始变凉。老五辞别家人,带着老母亲烙的火烧,背着行李,拎着鞭子上了路。

过了一个星期,老五回来了。跟他一起回来的,还有两匹又高又大的马,一匹枣红,一匹浑身透黑。在头午明亮的日头下,两匹马显得格外精神,长鬃短尾,宽胸阔臀,粗壮的蹄子,不安分地刨着地面,一边嘶鸣着昂着头,瞪向望着它的人们。

麻子主任将烟袋插在脖后,背着手,围着两匹马绕了好几圈,连声说:好马,好马!老五啊,这么好的马,你花了多少钱?

老五说,叔,别挨得太近,当心它踢你。咱不提钱,不提钱。提钱俗气,人家不要钱。

瞎说!哪有这么好的事?谁能凭空送你两匹好马?

你问他吧。老五指了指与他一起来的人。那人是黄河滩军马场的人。

是的,大叔。那人说。卞同志没说错,这两匹马是我们军马场送给贫下中农乡亲的,是我们的一份心意,我们领导说了,感谢乡亲们,也感谢卞同志帮助我们军马场驯服马匹。

原来,老五给包头原先一起贩马的朋友打电话,要买马。朋友说,不用往这里跑,山东那边有军马场,我们刚送去一匹马。里面有一些野马,不算贵。你去看看,报我的名,看能不能挑两头。

老五到了军马场,刚好那里正驯野马。有几批马的性情格外野性,任官兵们怎么调教,它始终不驯服。老五见了,说你们先歇歇,俺来试试。

老五挑了头最为顽劣的野马,提着鞭子 一纵身跃上了马身。那马嘶叫着前蹶后仰,试图将老五甩下马来。老五随着马的起伏,调整身子,却并没有被甩下。待马的猛劲稍过,老五猛地在马上立起身子,手里的鞭子在半空画着圈晃动,空气里唿唿作响,鞭梢却并没落到马身上。直至那马出了一身透汗,再也没有气力较劲,老五方才下马,将马交给了战士。

军马场领导见老五有这一手,想让他留下来。老五说,俺是来买马的,村里大车队急需马匹,家里还有老娘。领导说,既这样,我们不能勉强。部队有纪律,你驯马辛苦,该付你钱。老五说,为解放军做点事俺求之不得,哪能要钱,要钱就不是俺老五了。要不,你就贱卖两匹马给俺,俺回去好交差。

领导说那好,你挑吧。老五指着刚刚骑过的枣红马说,那匹马恐怕只会认俺,你们要使,还得再驯,不如卖给俺。还有那匹黑马,一只眼流脓,怕是保不住,做军马一只眼哪行?俺买回去,驾辕拉车吧。领导说,行,看你这人,不但有绝活,还挺仁义。得,咱两不欠,你的工钱,我们不给了。这两匹马,你牵回去。也算是我们马场支援农民兄弟,为贫下中农战天斗地做贡献。不过咱得说好,往后,咱算认识了,要是再来了野马,需要你的时候,你可得来帮帮我们。

老五说,俺代表全村人谢谢领导了,那俺就走,农活不等人。往后需要俺,吱一声就是,俺立马就来。领导说,别慌着走,咱得喝上一壶,尝尝咱们场里自己酿的高粱酒。老五说,酒就不哈了,俺怕家里着急。领导说既这样我们不留你,就派人送老五和马一块回来了。

三

当下里,麻子主任高兴得不行,将在家的大队干部都叫了来,看这两匹既好看,又不用花钱的好马。自然,说过的话也兑了现。老五进了大车队。

然而,那两批好看的马,却也不是省油的灯。在草原上自由惯了,尽管老五先期做了驯导,若要真正让它们老老实实套进车辕里,服服帖帖拉车,却不是一件容易的事。

尤其是那匹枣红马,四蹄紧抓车前泥地,任你如何拽它,也休想让它进到车辕中。几个车把式见它这般,说老五,你这牵回来的,哪里是牲口,是祖宗。鞭子呢,用啊,别不舍得!

老五见那马这般,脸上也挂不住,不作声,接过了缰绳。

众人还没回过神来,只见他将缰绳往肘上绕了一圈,左手用力扯紧,右手扬起鞭子,并不甩开,嘴里自胸腔发一声沉闷的吼:啊——那声音悠长而深沉,似从大地深处升腾而出,震响在空里。随那一声喊,老五的肩肘猛一沉,顺着马的后坐力,竟硬生生将枣红马扯坐于地上。那马嘶鸣着,鬃毛竖起,鼻孔中喘着粗气,支撑着想要爬起。却被缰绳死死拽住,竟然动弹不得。

人和马就这么僵持着,在散乱的泥地上,在众人惊讶的目光里。

不知过了多久,终于那马没了力气,也不再挣扎。

“套车。”老五喊道。人们将马车推到坐倒的马身后,匆忙将套包、鞍子给马套上,系好肚带。

见一切就绪,老五松了缰绳,收了鞭子。让马站了起来。不料,站起来的枣红马并不服气,前腿腾起,试图掀翻马车,又想解除浑身的羁绊。老五小心!有人吆喝起来。

话音未落,但见老五一个箭步跳上车辕,只一下,将撅起的大车连同立起的马压了下来。在大家惊呼里,又一下,将不知何时准备好的马嚼子塞进了马嘴中。缰绳回拉时,那马立即驯服了许多,乖乖立在车辕里,打着喷嚏,甩着尾巴,只一只蹄子在不停地刨地。

人们立刻欢呼起来,此时,主任脸上的麻子似乎平淡了许多。他拍了拍老五的肩膀,说大侄子,你真该留在军马场,呆在咱这大车队,屈了才!

四

从那天起,孙村多了一大景观。每每老五赶着马车进出村子,必有大人孩子围着看,如同看西洋景。老五坐在马车边跨上,悠闲地荡啷着腿,搂着宝贝鞭子,眯着眼抽烟。枣红马昂首挺胸,目不斜视驾着辕,一边甩动着尾巴。前头,更为高大的黑马,迈着大步,雄赳赳向前,并不因瞎了一只眼,对威仪有多大的影响。

从那天起,孙村多了一大景观。每每老五赶着马车进出村子,必有大人孩子围着看,如同看西洋景。老五坐在马车边跨上,悠闲地荡啷着腿,搂着宝贝鞭子,眯着眼抽烟。枣红马昂首挺胸,目不斜视驾着辕,一边甩动着尾巴。前头,更为高大的黑马,迈着大步,雄赳赳向前,并不因瞎了一只眼,对威仪有多大的影响。

时间长了,人们发现,老五赶车与旁人不一样,很少对牲口发指令,两匹马却始终昂扬着精神,顺从地奋力拉着货物,快步走在路上,似乎没有任何一辆马车,能够超越它们。渐渐地,老五的车脱离了大车队。马与马不一样,腿脚走不到一起,还不如快的先走,车把式都懂得这个。不仅快,老五的车拉得还多。不长时间,老五就给村里挣了钱。麻子主任高兴,说好好,老五有功,这个钱,我跟村里说,什么谱也别打,再添几挂大车、几头牲口,长长气势。

一日,老五赶着车去南山拉石头。刚下完雨,经过一段土路时,正走着,突然大车一家伙陷进地里,胶皮轱辘没进去很深,车上重重的石头偏到一边。驾辕的枣红马也被带倒,卧在车辕下喘着粗气。

过往的人们见了,想来帮忙。老五前后打量了一下,说大伙闪开,别伤着人。

说时迟,那时快。只见他两手将黑褂子张开,扔到一边,一缩身,将自家肩膀伸到歪倒在一边的车辕下,左手马鞭往前一伸,口里闷声怪叫:“呜——”只一下,那坐倒的枣红马随着叫声,炸起鬃毛,拼力站将起来。前头黑马,也随着喊声,攒足气力,将缰绳拉得笔直。

顷刻间,车轱辘硬生生出了泥坑,马车窜了出去。几乎同时,老五一个鹞子翻身躲闪开来,在路边的田里稳稳站住。

路人见了刚刚一幕,几乎惊呆,连声叫好。一位老者上前,对老五说,这恐怕要上千斤力气才成啊,你这个车把式是个神人。

老五笑笑,没有说啥,兀自拿过褂子,弹了弹土,追自个的马车去了。

五

那个时节,生产队收了庄稼,挑好的晾晒干净,去粮所将公粮交上。粮库离村子有一段距离,很多的时候,要用马车运送,就像有个电影《青松岭》中一样,长鞭一甩送粮忙。

粮食打下,为防雨天,各村都想早早交了公粮,因之,那几日粮所就格外忙碌,常常,要排很长的队伍,农民们大车小车等待着,验粮、划价、过秤,开票收款。

那一日,老五和村里的后生一起,到粮所送麦子。头一天就将麦子装到车上,天不亮,一行人带着干粮,摸着黑起来,想赶早排到前边,趁天凉快,早交了公粮,办完其他事情,早些回来。

粮所的大门还锁着,前头并没有多少人。老五他们庆幸自个来的是时候。朦胧里,他们在耐心地等待着,等粮所的人上班。

大门终于开了,人们拥挤着上前。

屋里走出一个胖子,手里拿着验粮的锥子,见人们拥挤,说,别急别急,慢慢来,早晚都有份。这时,一个人上前来,对着胖子耳朵说了什么。胖子听了,昂起头,说,来来,你们让让,让他们的大车上来。说着,对前面的几波人挥了挥手。

谁知那几个后生没有动身,说凭什么他们刚来就先交,俺们都排了半宿队了。

“怎么?你说了算还是我说了算?我说让谁先来就让谁先来。他们的粮跟你们的不一样。”胖子说着,摸摸自个的肚子,打了个嗝:“年轻人,不懂规矩吧?”

见他这样说,后生也没了话。刚才那人见状,立马将后面车上的麦子抬了过来,往磅秤上搬起麻袋。

“停停。”不知何时,老五转到了前头,立在了磅秤前。

“你是干啥的?哪个村的?赶紧躲开!”搬麻袋的吼了一声,立马围拢来好几个青壮汉子。

“我要是不走呢?”老五掏了一锅烟,给自个点上,烟气袅袅里,老五的眼睛眯缝着。

“不知死活的玩艺,揍他!”立时,便有人冲将上来。

所有人都没反应过来的当口,只见一道白光闪过,在空中绕了两圈,直直向磅秤落去。秤盘处立时发出一声闷响,接着,秤杆头上挂着的大小秤砣争相向空里飞去,没等人们回过神来,老五已用收回的鞭梢,将落下的秤砣裹住,叠作一摞,放回秤盘上。

人们的惊魂未定,老五已神色安然,取下嘴里叼着的烟袋,在秤盘上磕了磕,双手抱拳,微微一笑,说,不好意思,老少爷们受惊了。刚刚,我只是想讨个说法,什么叫先来后到?

胖子的嘴惊得张开半天,合不拢。定了定神,走上前摸了摸磅秤,见秤并无异样,于是用惊恐的眼光仔细打量了老五半天,随即脸上堆了笑,说,乡里乡亲,乡里乡亲,我看还是这位老乡的村先来,来来,你们先来。和气为先,和气为先。

老五此时反倒坐下来,说没轮到我们,前面还有两份,我们第三个。这样才公平。

还别说,自那以后,粮所收粮规矩了很多,而且,孙村的粮食,每每有了许多的关照。

“磅秤事件”之后,老五的传说愈加多了起来,在乡亲们眼里,这个老五可真不一般,言谈当中,平添了诸多的钦佩和仰羡。

六

农村里,没有太多大事,都是些外人看来并不起眼的事情。可就是这些不起眼的事,有时候也能够闹得鸡飞狗跳,甚至,出了人命。

俗话说,人饿了,豆腐渣都是香的。物质匮乏,农民的利益也就那么一点点,让他们不掰斥掰斥,怕是挺难。

村有村事,队有队事,家有家事。平日里,各家的经尽管难念,却都在念着。一旦这经超出了家庭、队里、村里,内部矛盾立马止息,枪口一致对外,火力向外集中,空前团结统一。

那年,胶东遇到了历史上罕见的大旱。眼看麦子返青了、拔节了,像小孩子一般,正嗷嗷待哺的当口,却断了奶水。

粮食是庄户人家的命,七紧八慢当口,宁可自个饿点渴点,也不能眼睁睁看着麦子旱死。于是乎,一段时间里,大人小孩,几乎所有的人,都在红了眼找水,去救自己队里的麦子。

孙村南面有一座水库,水库是大跃进年代里,几个村联合修起的。正常年景里,水库不缺水,几个村轮着用,足够使。但那一年不成了,眼瞅着水库里的水往下落。这个当口,水就是粮食,谁见了谁眼红。于是,为谁先用水,杨家疃与孙村干上了。

杨家疃离水库更近,青壮劳力更多。一群人抗着䦆头、铁杈,拿着铁锨,昼夜不停在水库大坝巡逻,一有动静便敲锣呐喊,于是全村人都跑来,摆开阵势,严阵以待,大有誓与水库水渠共存亡的架势。到了这个节骨眼上,公社来人劝解,也不管用了。

一天上午,几个后生跑了回来,满身是血,说是杨家疃打的。今天原本该是咱孙村放水,杨家疃硬说地没浇完,不让水改道。这还不完,后生说,杨家疃放出话,说孙村都是窝囊废,有本事让水自个流到你们地里去。

老书记听了,说您们几个该不会添油加醋吧,杨家疃再刺毛,也不会说出这样的话来吧?

怎么不会,人家还说,不是你们村有个了不得的老五吗?就是他老五来,俺们也不鸟他。

正蹲在大石头上抽烟的老五听了,笑一下,说,得了,你们几个小子想激我。书记,俺去看看?书记说,老五,去行,可不准惹祸,年轻人赶霍霍,没有轻重。老五说,叔,您放心。

那头,杨家疃一帮子人见老五他们来,便起了哄,说这是搬兵来了,搬了兵,又有什么用?该怎么着还不是怎么着。

老五问,他们几个是谁打的?为什么打他们?

对方见孙村来得人少,胆子壮起来,叫道:不错,是俺们打的,是他们欠揍,打的就是你们孙村。

老五说当下旱情挺重,麦子急等浇水,轮好了的时间最好不变,不然,会乱了章程,也伤了村邻的和气。

“你是谁,管得挺宽。你要是孙村的,就没有在这里说话的资格!”

“那好,既然你们不讲规矩,也不讲道理了。我也就没有那么多礼数了。”老五说完,就让身边的后生去提闸,将水改道。

“谁敢!”杨家疃那边人吼了起来。“打他们。”一伙人抄起家伙冲上前来。

几乎同时,还在大家没醒过神来时,老五的鞭子已经出了手,只见前头两个人手中的镐把应声折断,掉落地上。后面的人手里的铁锨、铁杈,也纷纷落地,一时间,大坝上,掉落了一地的农具。

众人正诧异,搞不清怎么回事的当口,老五已经向前箭步窜出,半空里一声长啸,随着鞭头所去,只见山坡上一棵碗口粗的梧桐树,应声向横里倒去,断成数截,落到两村对峙人们的中间。

随着树的枝叶纷飞,老五稳稳站定,笑着说,得罪了。断了的家把什,我会给大家修好。咱们都是侍弄庄稼的,都不容易,还是和和气气为好。杨家疃的人见状,面面相觑,没了言语。

此时,公社的人也赶了来,与两个村的干部,将人们劝解开来。

那天的水,自然还是流到了孙村的地里,孙村也是守了先前规矩,没有多用。自那次起,两村再也没有因为水发生斗殴的事情。

后来村里人提起这事,说老五其实是用马鞭争了一个理来。

七

很快,老五的名气在十里八乡传了开来。于是,就有各样的人打听孙村,打听老五。有的只想看看,这个老五长什么样子,有的是慕名前来拜师学艺。还有年轻女子,甘愿要嫁给老五,撵都撵不走。

老五就躲,躲不过就推,始终没有答应一个人。他说我这不是什么武艺,我就是个车把式,我也当不了师傅。我就是遭了比常人多了很多的罪,我不想让你们也去遭罪。他还说,我这个人就是一辈子打光棍的命,我也不想让人跟着我提心掉胆。

热闹过后,一切仿佛又恢复了平静的过往。大车队还是那个大车队,老五还是老五,依旧赶着自个的那辆马车,枣红马驾辕,大黑马拉套。依然整日里耷拉个脑袋睡不醒的样子,依然过着外人看来寡淡无味的日子。

十年后,老五的母亲离世了。老母亲走后,老五似乎更加孤僻,话语更加少了。一个人守着自个那三间低矮的祖屋,抱着鞭子,早出暮归。

又过了段时日,日落时分,村里来了一位青衣布衫,脚蹬布鞋的老人,老人提了一壶酒,打听着去了老五家。那一夜,老五家里的灯没有熄灭。

平日里喜欢清净的老五,家里从来没有客人。于是,人们猜测,那人是老五的师傅。还有人猜是老五的干爹。更有人说,老五的独门绝技好是好,就是太过外露,越厉害的功夫,越是不能显露。老五太义气,高手怕的就是义气。

老人走后,老五仿佛老了很多,精神也似乎恍惚了起来,话开始多,也开始絮叨,接着,背也无缘由地驮了起来。

终于有一天,老五不再赶马车,没有了老五赶车,那两匹马也像没了神气,渐渐地,车也拉不动了。

晚年的老五,终日里不出屋子,谁也不知道他在干些什么。村委和本家动员他去养老院,孤寡老人都在那里。但被老五拒绝了。

一个多雪的冬日里,老五无声无息地走了,没带累任何人。

乡亲们安葬了他,将他的马鞭和他一起,埋在了东河边那块墓地里。墓地的碑文上,刻着几行字:车把式老五。孙村立。己巳腊月。

【编者按】世间的事情往往是一分为二的。失意虽然是人人不愿得到的结果,但有时却能激发人们坚韧的力;贫困虽然是人人不愿过的生活,但有时却能成为人们奋斗的动力;痛苦虽然是人人不愿经受的情感,但有时却能造就人们刚强的性格。车把式在以前说起来是相当神气的行当,以前的大牲口车简直是万能的运输工具。随着时代的进步与发展,即使是在农村也很难见到骡马了,车把式作为职业,也渐渐的湮灭了。随着大牲口作为生产工具退出历史的舞台,那些为大牲口编制各种缰绳、车套、长鞭的绾套人、和给牲口切蹄钉掌的也都随着历史的车轮远去了。作者的小说严密、自然、完整、连贯、清新、隽永,小章节的运用,彰显了层次的分明,通篇引人入胜。品赏阅读。编辑:李先亮。