岁月留痕

整理东西,翻出来一堆书信,最早竟有一封五十多年前写给中学同学的,贴了邮票,不知因何没寄出。彼时应是在乡下插队。

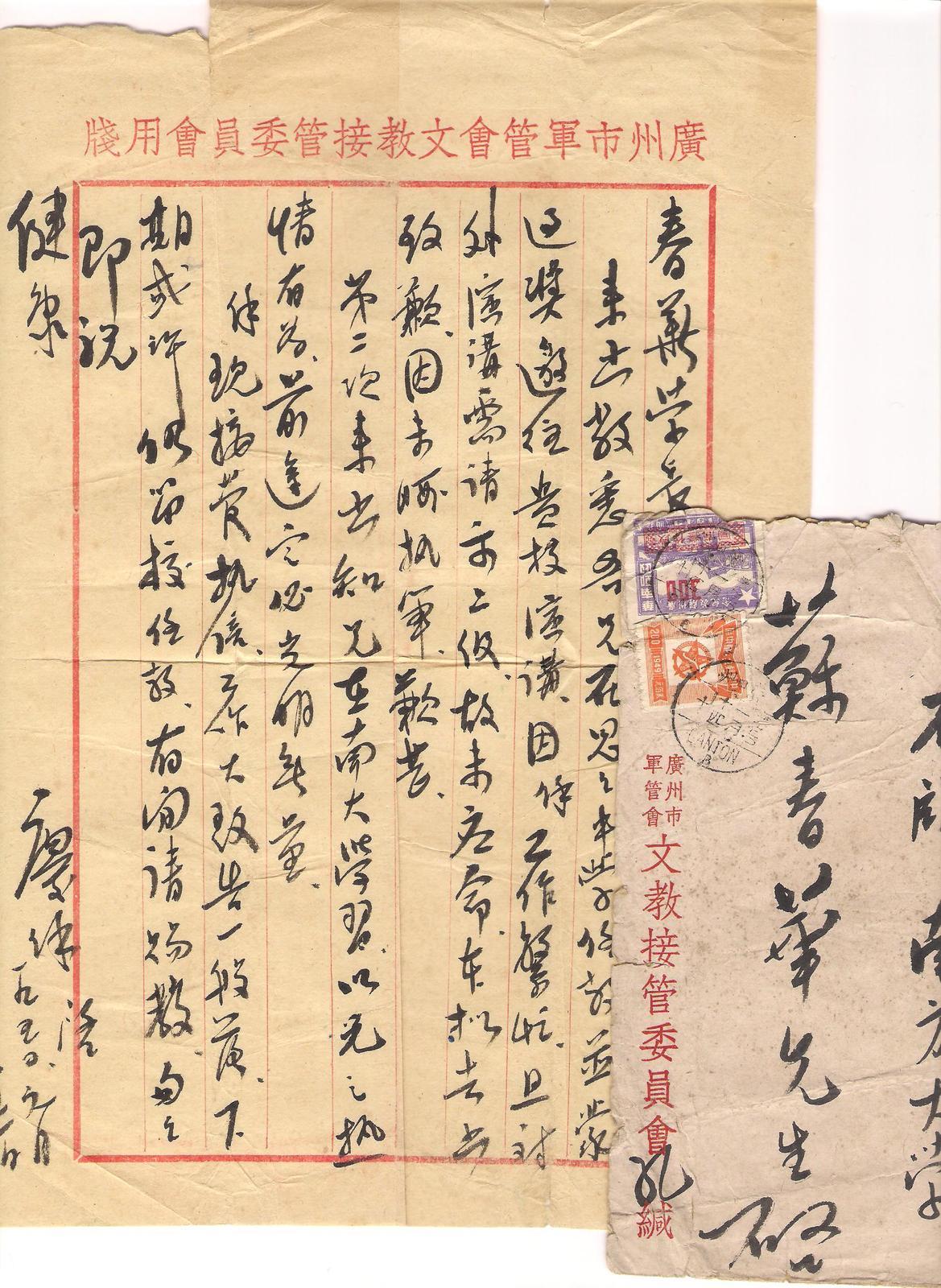

其次是十几二十多年前的,大多是报刊编辑及朋友来信,或夹着发稿的报纸。坐在地下一封封拆开,一边看一边发呆,往事历历,真个是“见字如面”了。

翻到一封,信封是合肥市政府的信笺,寄信人吴崇信,字写的工整秀逸,密密麻麻近三页。读着那些谦恭热切的文字,思绪便拉回到25年前。

那是1995年秋天,有幸结识一帮书画家朋友,且经常来省城合肥相聚,经介绍认识了幽默风趣的吴老。那时吴老已年近70,退休前曾是合肥市政府新闻办公室主任及对外文化交流协会会长。文章写的好,刻的一手好篆刻,此前都在省《文化周报》发稿,说起来是先闻名后见面。

有一回是在河清路的吴老家里聚会,第一次见到吴老卧病在床正发脾气的夫人,吴老一边安顿我们,一边用安庆口音的黄梅腔应道:“娘子莫急,小生来也——”逗的我们哈哈大笑。

后来得知,吴老退休之前,有一次夫人发病,当时吴老正带着一帮记者接待外宾,自顾不暇,耽误了夫人治病,导致夫人瘫痪在床。此后吴老便提前退休,专门在家照顾夫人。一双儿女都在外地,自然也都帮不上。

听吴老叙述往事,口吻里都是歉疚自责,十几年侍奉卧病在床的妻子毫无怨言且甘之如饴。细细想来,吃喝拉撒日日夜夜,十几年啊!若非至情至性之人,哪个能够做的到啊!

我觉着,有点像三生石畔的绛珠仙草用一生的眼泪报还神瑛侍者,心生感动,便写了一篇小稿寄给《中国老年报》。文章发出,恰逢中央电视台《东方之子》栏目采访吴老,算是适逢其会,于是便有了吴老这封其情殷殷的信函。

看着一堆尘封已久的信,忽然觉得应该感谢当年信息的不发达,若在今天微信盛行,哪里还能看到这些历久弥香饱含情愫的笔迹呢!

岁月如流,吴老如今若健在,该近百寿期颐了吧!

回首往事,几十年忙于浮名俗利,疏远了许多老朋友,也错过了诸多该干的事,到头来名利皆如浮云过眼,心中倒留下一堆遗憾。这就是我们孜孜以求的人生?

我从来不信什么人生无悔之类鬼话,谁都不是圣人,脚下的路都是自己磕磕绊绊走过来的,总不能什么都推给上帝吧。

电脑走红之前,凡异地交流,主要靠书信。追根溯古,大约有了文字之后不久也就有了书信。稍微想想,“鸿雁传书”的成语典故都已经传诵两千多年,至今还不是张口就来。

古时送信的叫“驿史”,杜甫《黄草》诗云:

“秦中驿史无消息,蜀道兵戈有事非。”

官家送信的叫“驿差”,管理收发信件公文的叫“驿馆”,相当于现在的邮政局,“驿丞”则是局长了。想想古人写信,先得研墨吧,边研墨边思索,然后铺开素笺,(更早应是竹帛)须是用文言,如写文章一般,免不了字斟句酌搜肠刮肚。盖因写信不易,自古以来也就派生出代人捉刀的一种职业。

信写好封就,交与送信的驿使,千叮咛万嘱咐,于是乎车马舟船遥途劳顿。若逢战乱,有可能走上数月经年,丢失了也不奇怪。一来二去,也不管多长时间,收信人若能辗转其手收到信笺,展读之下,该是多么激动啊!

“烽火连三月,家书抵万金。”

诗圣这两句可谓字字沉重忧患累累,实乃肺腑之言。

写信,应是一种心事的表达乃至情感的流露,对亲人或朋友,是虚与委蛇还是真情诉说,文字里藏不住的。读信,字里行间不光能读出字面的意思,也能读出文字背后难以言表的心迹。我喜欢读古人信札,里面所透露的历史信息往往比史书所载更有价值。

然《曾国藩家书》除外,那是写给皇上朝廷看的,字里行间太多表演的成分。

当然,我对宋明理学及其后的道学先生实在没多少好感。

民国文人的信札尤其好看,如傅雷、鲁迅、陈独秀等等,展卷读来,一个个面目清晰,爱憎分明,犹如抚摸一颗颗滚烫的赤子之心,那才真是“见字如面”呢!

从旧书信上抬起头,眼前的现实仿佛已经越过千山万水,写信的时代已经遥远而一去不返了。然而,作为过来人,我没法忘记那个时代的殷殷墨迹,那墨迹里不光有我的生命轨迹,更是镶嵌着一个民族历史发展的深刻的脚印。

【编者按】作者是个有心人,从旧书札里想起过去朋友往事,从一封封书信里寻找古今人留下的岁月痕迹,感慨多多。上了点年龄的人最舍不得扔的就数已经纸张泛黄的书信吧,书信的记忆是没法磨灭的,纵然现在每天微信千条,不如岁月深处寥寥几笔的贴心问候。木心的诗:从前的日色变得慢,车马邮件都慢,如今我们都在快车道里,生命的轨迹却越来越不清晰了,还是得从“故纸堆”里寻求慰籍,说来不觉一声叹息。推荐阅读。编辑:梁争