一张老照片的故事

点击:1551 发表:2022-07-21 08:33:48

闪星:3

点击:1551 发表:2022-07-21 08:33:48

闪星:3

翻开相册,一张老照片,让一件尘封了二十六年的往事在眼前重现,那惊魂的一刻至今让人胆寒。

那是一九九六年的夏天,刚放暑假,我校一支庞大的旅行团就出发了。为了安全,不仅两个校长来了,还特别提前派了两个主任打前站。

清晨,从永定门开出的绿皮车,载着欢声笑语一路向西,在崇山峻岭中穿行。中午时分,慢吞吞地停在群山环抱的山坳,小站上两个大字十分醒目——涞源。

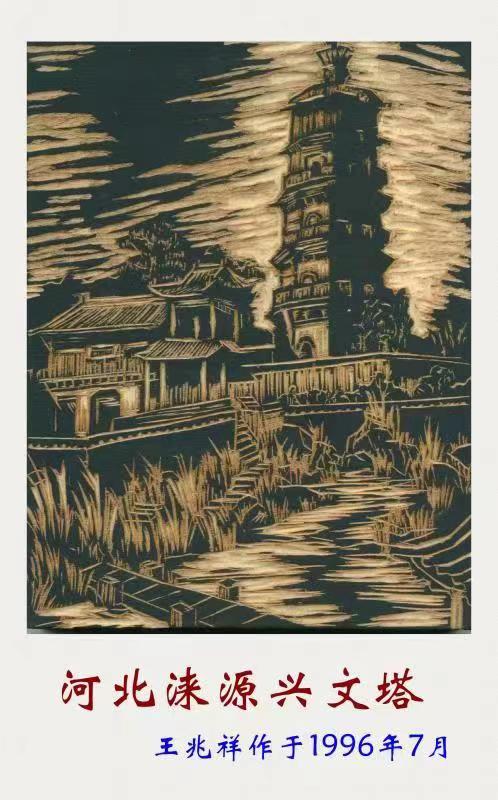

涞源是河北保定的一个县,离北京一百六十公里,这儿山多,属太行余脉,别看离首都这么近,那时可是有名儿的贫困县。这里没有著名的历史人文景观,因此鲜为人知,但说起王二小和当年日本名将之花阿部俊树被一炮殒命的故事,对老师们就有了吸引力。

这儿的穷显而易见:睡的是大通铺,吃的是豆腐饭,这对于多数吃过忆苦饭的老师倒也不算什么。只要山水好,空气新鲜又凉快,让紧张了一个学期的疲惫心灵,能惬意地放飞一下就行了,毕竟鱼和熊掌不可兼得。第二天要去空中草原,我没兴趣,但导游说得挺神,领导让大伙儿早休息。

吃过早饭准备出发,一宿的功夫,老师们都变得容光焕发,特别是女老师,一改往日的正装素颜,变得休闲、浪漫,一个个花枝招展,靓丽抢眼。八辆白色的小面包车早已排好队等候在旅店门口,我选了一辆崭新的,把书包放在前排的空座上,忽然想起落在饭堂的水杯,连忙去取。回来的时候,原来的座位没了,只好钻进一辆模样不济的505号车,校长发令,即刻出发。

我坐在司机一侧的后轮位置,校长最后一个上来,正座没了,他在副驾后的一个木箱上侧坐。司机是个小伙子,二十上下,个儿不高,脸黑黑的,不说话,老师们都很兴奋地打开了话匣子。功夫不大,汽车便离开大路,驶入一片一望无际的河滩,车子开始摇头晃脑剧烈地颠簸起来,车上的人像煤球摇来滚去。我看看窗外,天哪,这是什么路?河滩没有一块圆溜溜的鹅卵石,全是七棱八叉的青石块,前面已经有人下了车,我们车的人也纷纷效仿。只有我坚持着,想以此考验毅力。但车子一空就撒欢了,欢蹦乱跳地就像巫婆神汉疯疯癫癫的舞蹈。我像散了架,骨头都快被颠酥了,坐不住、站不稳,头被车顶撞得生疼,不得不弃车步行。下了车才看清,河滩里的每一块石头都有尖锐的棱角,车胎被这样的石头蹂躏,无异于在刀尖上跳舞,随时都有爆裂的危险。司机黑着脸,仍然一言不发,艰难地在扭摆中前行。此刻,我心里并不比车好受,而且有一种莫名的隐忧。不久,终于在焦急中看到了河滩的尽头。大家又纷纷上车,工夫不大,车来到山脚下,导游让大家方便一下,因为山上没厕所。

我坐在司机一侧的后轮位置,校长最后一个上来,正座没了,他在副驾后的一个木箱上侧坐。司机是个小伙子,二十上下,个儿不高,脸黑黑的,不说话,老师们都很兴奋地打开了话匣子。功夫不大,汽车便离开大路,驶入一片一望无际的河滩,车子开始摇头晃脑剧烈地颠簸起来,车上的人像煤球摇来滚去。我看看窗外,天哪,这是什么路?河滩没有一块圆溜溜的鹅卵石,全是七棱八叉的青石块,前面已经有人下了车,我们车的人也纷纷效仿。只有我坚持着,想以此考验毅力。但车子一空就撒欢了,欢蹦乱跳地就像巫婆神汉疯疯癫癫的舞蹈。我像散了架,骨头都快被颠酥了,坐不住、站不稳,头被车顶撞得生疼,不得不弃车步行。下了车才看清,河滩里的每一块石头都有尖锐的棱角,车胎被这样的石头蹂躏,无异于在刀尖上跳舞,随时都有爆裂的危险。司机黑着脸,仍然一言不发,艰难地在扭摆中前行。此刻,我心里并不比车好受,而且有一种莫名的隐忧。不久,终于在焦急中看到了河滩的尽头。大家又纷纷上车,工夫不大,车来到山脚下,导游让大家方便一下,因为山上没厕所。

茅房极肮脏,令人作呕,在一米左右的空间中间一截很矮的墙隔开,女左男右。到了这时,生理需求压倒一切,一切斯文和尴尬都顾不得。我不由得想起了夏衍的《包身工》中的章节,没有经济基础,一切文明都是空谈。

山脚下有个小村庄,花衣裳搅扰了这里的安宁,一群衣衫不整蓬头垢面的孩子远远地围着看,怯生生的眼睛透着懵懂和迷茫。女老师敏感,母爱的天性显现,一个人拿出钱来,很多人跟着纷纷慷慨解囊。也有的还想回去给孩子们再寄点书籍本册来,一种温情在每个人心中传递,弥漫。我很想留在这儿画几幅画,石堰、草房、磨盘、土墙,这景有境有味儿,难得,犹豫再三,怕落单后领导不放心,就又上了车。

山路又陡又窄,只能单行,只要有一辆车上山,谁也甭想下来,这让人万万想不到。要不人常说“要致富,先修路”呢。穷,路肯定不行。路不行,肯定穷。车吃力地向上爬,人仰着头,蓝天白云,绿草,黄土……忽然,有一种异样的声音让车里安静下来。哗楞,哗楞楞……仔细谛听,像是有金属管子被拖拽着发出来的,声音清脆,有共鸣很好听。有人提醒司机注意,小伙子还是一言不发,大家不再出声。哗楞,哗楞楞,声音越来越响,他才把车慢慢停下来,下车查看,大家坐着等待。

突然,车子一动,一溜,后退、后退、加速后退。一车人,猝不及防,往后一仰,顷刻失重,有一种下落的感觉。就在这千钧一发的紧急关头,只见一个人从后排飞身而起,一下扑在方向盘下的脚闸上。车停了,全车人都惊了。瞬间,突然醒悟的人惊恐万分,贾主任嘴唇颤抖着,浑身哆嗦:“这、这、这……”什么也说不出来。后面有人惊叫:“我们还有一家老小!”声音带着愤然的哭腔。也有的人一言不发呆呆地蜷缩着,晓华、李蓉、小梅、赵璞,弯腰站着,一个个脸色煞白。

司机给车打好眼上来了,满头大汗,看来吓得不轻。原来是手刹坏了,连杆和后轮的制动断裂,手刹失灵,在山路上行驶是极其危险的。幸亏那个小伙子反应快,否则,再延误一两秒钟,一车人就会跌入悬崖。小伙子是司机的兄弟,上车时,谁也没有留意他。我向窗外望,壁立万仞,向下看,万丈深渊。我这一侧的后轮离悬崖不足十厘米,不觉吓出一身冷汗。很多人想下车,但离山顶还远。导游是个小姑娘,一再劝说,保证不会出事,但有人还是不敢坐下,小梅干脆站到门口,不让关门,随时准备往下跳。没有人再说笑,每一双耳朵都变得异常灵敏,每一双眼睛瞪着,十分机警地搜索,生怕再有什么闪失。那样的河滩路,什么好车都得毁,何况这种破车,怎么可能安全?我有点后悔上山来。但是看校长稳坐不动,大家的心稍稍安定下来一些。

司机给车打好眼上来了,满头大汗,看来吓得不轻。原来是手刹坏了,连杆和后轮的制动断裂,手刹失灵,在山路上行驶是极其危险的。幸亏那个小伙子反应快,否则,再延误一两秒钟,一车人就会跌入悬崖。小伙子是司机的兄弟,上车时,谁也没有留意他。我向窗外望,壁立万仞,向下看,万丈深渊。我这一侧的后轮离悬崖不足十厘米,不觉吓出一身冷汗。很多人想下车,但离山顶还远。导游是个小姑娘,一再劝说,保证不会出事,但有人还是不敢坐下,小梅干脆站到门口,不让关门,随时准备往下跳。没有人再说笑,每一双耳朵都变得异常灵敏,每一双眼睛瞪着,十分机警地搜索,生怕再有什么闪失。那样的河滩路,什么好车都得毁,何况这种破车,怎么可能安全?我有点后悔上山来。但是看校长稳坐不动,大家的心稍稍安定下来一些。

屋漏偏逢连天雨,走着走着,车子竟然一歪,我这边突然沉下去,我的心通的一下蹦到了嗓子眼儿。“胎爆了。”始终沉默的司机终于说话了,这回他没松脚刹也没下车,只让大家都挤到右边去坐,以减轻左轮的压力。我的天!谁还敢再留在车上,魂飞魄散的人,颤巍巍地下了车,我的脊背全是冷汗。脚踩在地上就跟踩在棉花上似的,摸摸胸口,心蹦蹦地跳。小梅的腿在抖,走不了了。走!必须走!!就是爬,也不能够再上车,大家相互帮衬着艰难前行。下车前,校长叮嘱着司机什么,我也一再对司机说,到山上先换备胎,再修车,一车人的命在你手里。他点点头,不说话。

空中草原海拔一千九百米,原来是北京空军直升机的空降地,后来不用了,重回自然的怀抱。山顶的气温低,虽然已是七月天,这里的春天还没走远。芳草萋萋,鲜花遍地,自生自灭,别有一番野趣。喧闹打破了沉寂,除了“505”的人都在纵情的与大自然亲密。习惯了寂寞的花草羞涩地躲闪着,仿佛不习惯这样的惊扰和亲昵。晨露还在,很多人的脚湿湿的,花香、草香、泥土香惹人陶醉。忽然一只蚱蜢跳出来,有人捉,有人跑,有人对着花蕊中的蜜蜂聚焦,有人盯着一只红黑相间的瓢虫细瞧。男老师伸开双臂,仿佛一口气能吸尽这里所有的负氧离子,女老师则坐在草地摆拍,尽显妩媚妖娆。我走到草原的边缘远眺:天高地㢠,云海茫茫,一览众山小,胸中的块垒渐渐消融……

下山了,校长让“505”的人分散在其它几个车上回去。都是私家车,一时超重,司机自然不乐意。老师们不错,患难真情,腾出地方一起挤着,难受点儿也是无奈之举,当然,也有人面露不悦之色。我想自己走下山,校长坚决不许,只好在一个边座栖身,这是那辆我先前想上的新车,从发动机的声音就听得出来。而505则是那哥儿俩借的一辆原本要报废的车。在这样穷的地方,难得有这样挣钱的机会,从冬到夏,一直盼着,好不容易把我们盼来了,也就不惜铤而走险。终于下了山,我一直提着的心才放下来,没想到就在离驻地还有十几里时,车没油了,幸好还有一辆车在我们后面,司机从那车要了一碗油。

下山了,校长让“505”的人分散在其它几个车上回去。都是私家车,一时超重,司机自然不乐意。老师们不错,患难真情,腾出地方一起挤着,难受点儿也是无奈之举,当然,也有人面露不悦之色。我想自己走下山,校长坚决不许,只好在一个边座栖身,这是那辆我先前想上的新车,从发动机的声音就听得出来。而505则是那哥儿俩借的一辆原本要报废的车。在这样穷的地方,难得有这样挣钱的机会,从冬到夏,一直盼着,好不容易把我们盼来了,也就不惜铤而走险。终于下了山,我一直提着的心才放下来,没想到就在离驻地还有十几里时,车没油了,幸好还有一辆车在我们后面,司机从那车要了一碗油。

吃晚饭的时候,“505”的人多数惊魂未定,都闷着,但脸上已渐渐有了血色。大难不死,照片就是那时留下来的,后排中间那个小伙子是司机,眉宇间带着伤感和忧郁。

这次与死亡擦肩而过,才知道生命的消失,只是瞬间的事。不过,这车人若果真遇险,轻如鸿毛,至多不过是道听途说的人饭后无聊的闲谈。但于他们的亲人、爱人,逝去的人就是天,天塌了,谁擎得起?在这么穷的荒山野岭,野兽饥肠辘辘,我们的尸骨很难保全,那真是冤魂野鬼无处话凄凉了。

回到家一说,妻子当时就抱着我哭了。说实话,在最危险的时候,我异常冷静,回到家却细思极恐。记得那天晚上妻子始终紧紧搂着我,好像她一松手,我就消失了似的。

我瘫在床上,疲惫不堪,一闭眼天旋地转,整整做了一夜噩梦。淶源历险,是我人生路上的分水岭,它将我的生命意识唤醒,使我离开了从众的跟随,走上了自为之路。上苍的眷顾,让我真正懂得了对生命的珍惜、敬畏和感激。我开始把“为美而生”刻在心上,在学习、创造、服务的路上翻开了新的篇章。

二十六年过去,弹指一挥间。往事如昨,一张老照片,让我心潮难平,充满了对同车人的思念。

2022年7月17日星期日于北京为之斋

【编者按】一张老照片,让一件尘封了二十六年的往事在眼前重现,作者铺陈开来,将那惊魂的一刻流注笔端。学校组织教师去涞源县旅游,原生态的地理、人文环境,令这次旅游险象环生。作者乘坐的那辆旧面包车出现了一系列状况,先是在河滩路七棱八叉的青石块上颠簸煎熬,接着在又陡又窄的山路上出现状况,司机停车下去检查的时候,车子手刹失灵迅速下滑,危急时刻司机的朋友飞身而起踩住了方向盘下面的脚闸;最后在大家惊魂未定之时汽车爆胎,让一车人的心情在荒山野岭中降到了冰点……这次历险,让作者对生命的脆弱有了真切的感知,对生命的意义和价值有了全新的认识,懂得了对生命的珍惜、敬畏和感激,走上自为之路。一篇令人深思、启迪心灵的散文,推荐阅读。编辑:天海蓝蓝