乡情

点击:2044 发表:2022-04-30 12:29:19

闪星:3

点击:2044 发表:2022-04-30 12:29:19

闪星:3

严格地说,这儿是母亲的老家,我只是小时候在这里住过很短的时间,如今一晃儿就是六十年。

一

背着锅炉的大鼻子公共汽车,在没有柏油的石子路上摇摇晃晃慢慢吞吞地跛行,从颐和园出发,黑山扈,红山口,过了西北旺,韩家川,就是亮甲店,终于到家了。

姥姥、姥爷已经过世,妈妈和大姨也早就在城里生儿育女,乡下只有舅舅一家人。一九六一年我小学毕业,一放假,妈妈便把我和弟弟妹妹送到这儿,少几张嘴城里的日子会好过些。

舅舅家的院子很大,三间北房也很高,可是,七月的晌午,骄阳似火,屋子里并不凉快。初来乍到,妈妈不让我们喝缸里的生水,可开水入口催着汗往下淌,而且那味儿和城里的自来水大不一样。

舅舅叼着烟袋锅,吧嗒吧嗒地吞云吐雾,妈妈和他亲热地说着话儿,我打量着陌生的一切。在城里,坐惯了沙发椅子,到这儿,只有长条凳,没扶没靠,又窄又硬,硌得屁股生疼。上炕吧,又不会盘腿儿,只好站着。这时,北墙条案掸瓶的右边,一个玻璃罩里的盆景吸引了我,在各色玻璃花中,一株粉红色的牡丹花蕊上落着一只蝴蝶,妈妈说这是她小时候捉到的。我很惊讶,三十多年了,还和真的一样。这是一只墨蝶,一对大翅上印着对称的五彩斑纹,小翅下有一对纺锤形的垂尾,这么好看的蝴蝶在城里从来没见过。我仔细端详着它,想着妈妈还是小姑娘的时候在田野里追逐着捕捉它时的样子。这时,我又发现一副画像,是舅舅,真像。这是一幅不大的素描,是用炭笔画的,那皱纹,那胡须,那眼神,用那么干净利落的线条,谨严的结构,生动的造型,把一个结实又饱经沧桑的庄稼汉的形神刻画得是那么简练、生动、传神。舅舅说,这是中央美院的学生下乡锻炼时留下的,我说呢,一看就知道不是一般水平。我从小爱画画,城里的家离中央美院不远,有时放了学就跟着同学到里面去玩,能看到很多画,对素描也知道一点点。

知了为暑热助兴,趁着晌午撒欢,寻声望去,声音来自东墙那棵老高的榆树。屋里的空气和城里大不一样,到处弥漫着一种烟熏火燎的味道,没有纸顶棚,裸露的梁脊檩条和檩席都被灶火染成了棕红色。

夜幕降临之前,我和弟弟妹妹跟着舅舅把妈妈送到村口,她叮嘱我们几句话就走了。农村的夜晚又静又黑,我和大我两岁的表哥在东边的一间屋里睡。天啊,这炕上只有炕席没褥子,简直就跟睡在地上一样。我那时很瘦,硬碰硬,枕头也是硬邦邦的,睡不着就听表哥讲鬼的故事,越听越害怕,越害怕越想听,听得毛骨悚然,眼睛都不敢闭。不知过了多长时间,迷迷糊糊听得鸡叫,然后又是犬吠,我一睁眼看见窗外有火光,以为是着了火,连忙趴在窗上往外看,发现是舅妈在东边的棚里烧灶,火光映红了她的脸,那么生动,一个农村劳动妇女的健美身影深深地印在我的脑海里。

二

天大亮的时候,舅妈已从地里干活回来,小炕桌儿上摆上了刚出锅的贴饼子、棒渣粥和咸菜,散发着特殊诱人的香气。我正有滋味儿地嚼着,忽然一阵由远及近的咯吱咯吱的声音传来,刚一抬头,大门就被撞开了,是表哥挑着两桶水回来了。啊!那么大的两桶水把扁担都压弯了,可在表哥肩上却显得很轻,他桶不离肩,转瞬之间水已入缸。两个大铁桶空了,高兴了,左右摇摆唱着轻快的小曲儿,又随着表哥走了。大约过了六七分钟,那好听的声音又传来了。当表哥再次出门时,我扔下手中的饼子,追了出去。

井在村西头儿,乡间的小路弯弯曲曲的,大树罩着,庄稼护着,一片静谧。太阳起得早,先给摩肩接踵的农舍涂上暖暖的金色,又好奇地从绿的疏漏中拼命挤进来,给小路留下热情的初吻。小路布满了一道道小推车留下的辙,你推我挤,咯咯愣愣。这时我发现道边有一口井,水离井口很近,上面浮着一些杂草和树叶,表哥说,这水不能喝,于是又跟着他朝远处走去。吃水的井口不大,黑洞洞的很深,怎么把水打上来呢?只见表哥用扁担梢头链子上的桶钩吊住一只桶,伸进井里,在离水面不远的地方来回晃动扁担,桶跟着不断地左摇右摆,忽然他的手顺势一抖一压,桶口便朝下扣在水里。进了水的桶,迅速下沉,我吓了一跳,还没看清楚,他又顺手一拉,把多半桶水提出水面,紧接着又一松手,扑通一声,桶又沉了下去,再一提,两三下,满满一桶水带着哗哗的水声被提出水面。这一连串的动作,干脆、利落、连贯,水花儿四溅,溢出的水又顺着石缝流进井里。清冽的水香扑面而来,我情不自禁地喝起来。水是甜的,真痛快!我还趴在井台上深呼吸的时候,表哥一溜烟儿地走了,就连忙去追。看着他的背影,肌肉饱满,黝黑发亮,宽宽的肩、厚厚的背、细细的腰,真好看。我的心里开始痒痒起来,特想试试挑水的滋味儿。禁不住我的执拗,表哥同意了。那时我的个子已经不矮,虽然不如表哥那么结实,但很有自信。表哥坚持让我挑半桶,开始我还不服气,后来真的挑上了可就惨了。我的肩上一点儿肉都没有,哪儿经得住那么重的水桶,那么硬的扁担,根本就迈不开腿。那桶一点儿也不听话,你想东,它往西,你冲西,它奔东,就这么东摇西晃的,跟风摆荷叶似的,带着我踉踉跄跄地走着蛇形的路。道儿不平,肩和腰都不给力,换个膀子更不行。干脆托着走吧,谁想,这么一来,更是给自己找罪受。小路两边的植物开始笑话我,乐得前仰后合的。南瓜花举着大喇叭,准是它报的信儿,要不然篱笆墙里的丝瓜秧子扁豆蔓儿,怎么会一股脑儿钻出来看热闹?不仅如此,它们还拦着我,揪着我,拽着我,假惺惺地依依不舍,我的脸涨得通红,真可气。挑趟水太远了,表哥就在旁边,一边儿走一边儿笑也不帮我,我只好咬着牙坚持着,好不容易到家了,气一泄,一只桶撞在门框上,水快洒光了,前边儿轻了,后边的桶,一个屁墩儿,坐在了地上,水又晃荡出去不少。

扁担重新回到主人肩上,又开始了吱吱扭扭地欢唱。这时一件奇怪的事儿发生了,随着表哥一声口哨,一只小鸟儿从天而降,落在了扁担上。黑缎子般的羽毛,长长黄黄的小尖嘴儿,一起一伏地跟着我们走,让我喜出望外。表哥说,这鸟儿很有感情,平常在树上,一招呼就下来,我的心中充满好奇。城里的麻雀见人就跑,这儿的小鸟儿却和人那么友好,不禁高兴地唱起歌来:“小鸟在前面带路,风儿吹着我们……”咦?那小鸟儿一边点头,一边忽扇翅膀,就好像在给我打拍子一样,我哪儿都不疼了。挑水现眼了,打水的冲动来了,又一通软磨硬泡,表哥同意了。我从小模仿力特强,动作协调性也好,表哥打水的动作我早已经在心里演习了一遍又一遍,也该露一手了。我把桶挂在钩上,送下井去,像表哥那样,一、二、三,翻、扣、压、提,好轻松啊,这有啥难的?两三下儿,扁担就上来了。哎呀,桶呢?我的心一下子提到了嗓子眼,浑身冒汗、头皮发麻、脸发烧,我趴在井口,借着天光,眼看脱钩的桶半躺在井里,悠然自得,好像它也累了,想在这凉快地儿歇会儿。再细看,不对,水开始流进去了,而且越进越多,一种不祥的预感来了,你可千万别沉下去呀。可是,那桶就跟故意气我似的,它也不急,一点儿一点儿地揪着我的心往下沉,直到喝足了水后才消失得无影无踪。完了,我真想跳下去,大暑天的,竟然手脚冰凉,浑身刺痒,好像有许多小虫儿在爬。黑漆漆的井,深不见底,没有散尽的涟漪好像很得意,我后悔极了,无助地望着表哥。他没急,也没怨我,只是说,得用爪把桶弄上来。借爪得到很远的一个生产队去,我始终心神不宁地等着。爪来了,长长的绳子,头上拴着一个能开合的铁爪子,表哥一点儿一点儿把它放下去。爪带着我的希望进水,但两眼一摸儿黑,只能是瞎抓,那桶跟它玩儿起捉迷藏,所以我的希望变成了一次又一次的空欢喜。直到太阳下山,溜溜儿一天的功夫,它歇足了才极不情愿地从井底露出脸儿来,谢天谢地,我终于舒了一口气,心里有了着落。

桶回来了,但夜里的梦全是急着找爪的事。鸡一叫,我连忙出门,直到看见那桶静静地在台阶上靠着墙歇着,心才真的踏实下来。

三

舅舅说,今天要打点草来。我以为就像城里喂兔子拔点草就行了,可表哥却从墙上拿下两件奇怪的工具,样子像直角儿尺,但是木把儿很长,而且又不直溜儿。横在把儿头儿上有一条铁片,一边有刃,他说这是镰刀。天哪,这是什么镰刀?我脑子里的镰刀是弯弯圆圆的,从小看电影,片头的工农兵放光芒的形象,那女农民举的可是月牙儿形的,非常好看的镰刀,现在看到的竟是这种样子,真难看,这怎么用?出发前,表哥先在磨刀石上把镰刀磨了磨,原来锈迹斑斑的刀口立马儿闪出寒光来。我学着他的样子把我的那把也磨了几下,快不快也不懂,反正不快也光。那时,根本不懂什么叫“磨刀不误砍柴工”,更想不到工具不好使对干活的影响和隐患。我脑子里想的是,拔草肯定又省事又快,所以抄起畚箕子,跟着表哥奔南山走去。

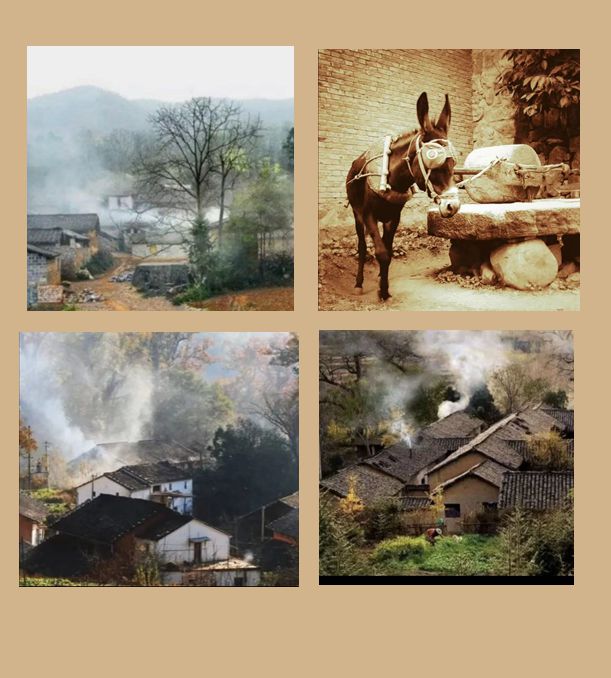

乡下的景儿,处处新,处处奇。清晨,雾还没有完全散去,远山迷蒙,好像还没醒来。快步走在田埂上,偶尔一回头,只见袅袅炊烟,小小村落,全浸在烟云雾霭里,若隐若现,如诗如画,仙境一般。功夫儿不大,我们就来到了山脚下。这是我平生第一次走近野山,这儿和我熟悉的景山、万寿山可不一样。这里的花草树木,无拘无束,全由着自个儿的性子自由散漫地生长。山野的空气好极了,纯净地让人老爱深呼吸,又憋不住了,唱:“山歌向着青天唱,东方升起红太阳……”山歌——山歌……青天唱——青天唱……红太阳——红太阳——红太阳……哎?山谷里仿佛藏着一个和我一样的男孩子与我对唱,表哥说这是回声。回声真有趣,像追着跑接力,声波从很远的地方飞来,又轻轻地向远方飘去。我唱它也唱,我强它也强,教人乐此不疲。

呀!转眼功夫,表哥身边的畚箕子里的青草已经满了。我连忙学着他的样子弯下腰,干起来。谁知道,这儿的草又高又壮,看起来柔软,割起来却特别费劲儿。我像表哥那样抓了一大把,但怎么也割不下来,只好放下刀,连薅带拔。谁知草根扎得特深,死死地抓着生养它的土地,就不出来。这下儿我可来了气,心想:“割不下你还拔不了你?跟我较劲儿,休想!”费了九牛二虎之力,汗都出来了,终于胜利了,那带着泥土的草香味儿好闻极了。表哥始终没抬头,那麻利劲儿,手起刀落,随着清脆的刷刷声,一大片草都成了它的战利品。这下儿我可急了,心说,我就不信赶不上你。于是又抄起不听使唤的镰刀,抓住草,连抻带拽、连砍带剁,啊——!听到我的大叫,表哥连忙直起腰来。我扔了镰刀,紧紧捂着左手不敢看,鲜红的血不停地滴落下来,很快,草都红了,左手的血还在不住地淌。我的心里一个劲儿的哆嗦,生怕割断了手指,一点儿一点儿把手打开,万幸,幸亏刀不快,要不然小指就没了。表哥一看,连忙用镰刀铲了点儿地上干净的黄土,给我敷在伤口上,又用力扯开白小褂的一角儿,手抻牙咬地撕成条,帮我包扎起来,那一幕真像电影里在战场上救助伤员的场景。还好,伤口不怎么疼,我也觉得自己应该像个男子汉,不能那么娇气,连忙说:“没事,没事。”表哥拿起我的镰刀一看,说你这刀磨得不行,都磨圆了,怎么割得下来。再一看我割草的地方,又说,不能在这种地方割,你看,地下净是石子,下刀时碰上石子会把刀弹起来,很容易碰到手。还有,手不能迎着刀的方向抓草,要顺着刀的方向把草拢住。这时我才明白,再简单的事儿也有讲究,也得请教学习。这是血的教训。这一刀不仅割了手,也割断了我飞翔蓝天的梦想。

下午表姐回来了,她是赤脚医生,一看伤口就急了,赶快给我清洗了伤口,敷上磺胺类的药粉,缠上纱布。她说,要是不及时治,破伤风是很危险的。我也不懂,没当回事。不过,她那么一上药伤口反而疼起来,一连几个晚上手放在肚子上,睡不好觉。

四

我去乡下那年,正赶上三年自然灾害的困难时期,如今和我年龄相仿的人,回忆起那个时候就一个字,饿!十三岁,在生物学上是四长生物时期,胳膊腿长得很快,那会儿我的个子已经一米七,正是长身体的时候,消化力旺盛。城里人吃不饱,农村一样也缺粮,只不过舅舅家离队里的粉房近,每天能弄些磨房剩下的粉渣来,把它和在玉米面里做成贴饼子,所以在我的记忆里,那时的贴饼子都是白白的。粉渣原来只是大牲口的饲料。那时人都没的吃,自然得先把自己喂饱。这粉渣开始没吃过还行,可是天天如此,那东西又粗糙又剌嗓子就很难咽了。食量一减,肚子撑不起来,整天饥肠辘辘,看什么都想啃一口。

有一天表哥说,明儿咱弄点鱼吃。一听这话,就跟猫闻到了腥味儿似的,我马上来了神儿。“买鱼吗?”我问。表哥摇摇头:“捞。”“鱼怎么能捞?”我以为表哥在逗我玩,这一宿又没睡好。好容易天亮了,早饭后,表哥递给我两只洗脸盆,他自己扛起一把锹,“走吧。”随着他的招呼我们出了门,一路向西出了村奔北,我抱着盆望着他的锹,还是不明白,没有钩,没有网,怎么可以捉到鱼?表哥不说话,径直走。前两天刚下过雨,我们一路经过了一些小水塘。他不时捡起一些小石子,投入水中。石子儿在水面弹跳着没入水塘,我看着好玩儿也一边儿捡一边儿投,还是我的石子飞得远,很得意。不久,表哥终于在一个小水塘前停了下来。他坐在地上歇了会儿,然后挽起袖子和裤腿,一锹入土把身边的胶泥铲出,看准位置,在小水塘的临水处放下,然后一锹一锹地把胶泥相接拍实,不一会儿,一个小水坝便把水塘一分为二。一大一小,小的不足大的一半。土坝从两边对着堆垒,渐渐合龙,水的通道越窄,两边的水流就越不安生,经常是放刚下一锹泥土,就被水冲散走,这时,速度就是成功与否的关键,表哥特有劲,一点儿不敢怠慢,一锹比一锹快,眼看合上了,又被冲开了,就差一点点,这时水和土都来了脾气,水不再柔,泥不再软,你死我活,各不相让,争夺最后的制高点,我干着急,使不上劲儿。表哥的速度飞快,最后几锹土几乎是连续的冲锋,惊心动魄,水塘的水花四溅,最后终于把水流交汇的通道堵死,这时他才松了一口气,拍实了小小的堤坝,把锹往地上一插,坐在地上不停地喘息。我觉得表哥就像个英雄,连我的心都咚咚地跳个不停。

我的活儿来了。表哥让我把小水塘里的水舀到大塘里,我一看,这么多水得什么时候淘尽啊,但想起刚才表哥的样子就拼命地干起来。后来表哥也来帮忙,两个人快多了,对面水塘的水面渐渐高了。我的腰也吃不住了,胳膊又酸又痛,这里哪儿有鱼的影子啊,我泄气了,灰心丧气地坐在泥坡上发呆。这时,一道银光闪过,啊!是一条小鱼窜出水面又消失在水里。我喜出望外,连忙冲进水塘又撩又泼,加快了淘水的节奏。小塘的水越来越少,小鱼越来越多,欢蹦乱跳地在我身边飞舞,可把我乐坏了,心像鱼一样乱蹦。小塘终于见底了,鱼在泥水里跳得更欢,我把浑身是泥的鱼捧进脸盆里,看它们一个个小嘴儿一张一合的亲吻着,相濡以沫,亲密无间。有的鱼很鬼,一个劲儿往泥里钻,我跟着把手伸进泥里,“哪儿跑?”这时有一个长长的,圆滚滚的东西还是从我手中滑脱了,“想跑?没门儿。”费了不少劲儿,我把它拖了出来。这才发现那是一条从没见过的鱼,黑不溜秋扁扁的头,黄色的腹,嘴边还有两条小须。表哥说,这是泥鳅。啊,这小家伙太有意思了,滑的很,很难逮。它一个劲地往泥里钻,越是逮不着我越不甘心,又惊又喜又怕的感觉真是奇妙无比。不一会儿,小塘的鱼已所剩无几,我们带着胜利的喜悦回到家,虽然已经是下午,但忘了累,忘了饿,心里装着满满的欢喜。鱼汤真鲜啊,尽管没有什么肉,但在那时还是很难得的口福和享受了。

躺在炕上,我慢慢地琢磨出表哥捕鱼的奥妙。原来,他一路走过很多水塘,始终在观察判断,他根据水纹的形状就能知道这是积水塘还是有鱼的水塘,投小石子是通过声音试水深。最后他确定的水塘除了有鱼、水深和大小都得合适,一点想不周全,就会白干,我真的好佩服他。

五

中午虽然很热,但地里有干不完的活儿,乡下人没有午睡的习惯,所以舅妈一直都在地里忙活。舅舅家家的小院里有条大黄狗,平时锁着,它就趴在门后的荫凉儿里眯着,没有风吹草动,一动也不动。很老实。鸡们没事,也躲着日头在墙角儿卧着。院子西南角儿有个猪圈,里面尽是粪水,两只黑猪瘦骨嶙峋,脏兮兮的,除了吃就是睡。那儿的味儿难闻,我很少去,这些禽畜彼此相安谁也不找事儿,院子里很安静。它们认人,傍晚,舅舅进家,猪没动静儿,狗只是抬了抬眼皮,鸡也不理会,要是舅妈回来了,门一响,院子里一下儿就热闹了。那时候不光人饿,动物也一样。到了农村才知道什么是鸡飞狗跳墙。猪醒了,急不可耐地挤在石槽前嗷嗷叫,一盆儿泔水,几根菜叶,它们就乐不可支地一边儿哼哼一边儿吃,好像有多香。鸡群不再优哉游哉毫无目的地闲逛,而是追着舅妈手里的食盆跑。狗栓了一天,可解放了,蹿上来,没有骨头,只能与鸡争。别看平时,它们井水不犯河水,这会儿为吃食,狗脾气上来就找茬儿。鸡食犬占,鸡能干吗?于是开始了夺食大战,院子里鸡鸣、狗吠、猪叫唤,闹翻了天。到了做饭的时候,鸡又最爱往灶棚里窜,舅妈让我把它们撵跑,我拿着大扫帚就追,就怕鸡把粪留在灶台上。可是这几只跑了,那几只又上来了。有一天,可巧,有一只倒霉的鸡慌不择路,一失足滑进沸水汤锅,但它反应很快,又敏捷地逃脱了。到了晚上,我就看见有一只小鸡一瘸一拐地在门坎儿外徘徊,再也进不了屋。第二天,那只鸡受伤的爪子已经蜷起来不能落地,不能去争食,只能独立一隅。又过了一天,它已不能站立,喂也不张嘴,奄奄一息,我也不知道怎么能救它,一直看着那哀怜的目光,直到闭上双眼。舅舅回来了,把那鸡在锅里一烫、三两下,退了毛、去了内脏,煮了。“你吃了吧,”舅舅把它赏给了我。说实话,我不敢吃,也不忍吃,不是我追赶,它也不会失足,它那可怜巴巴儿的目光老在我脑子里晃悠。我一个劲儿推辞,舅舅说:“你手伤了,还是你吃吧。”我只好硬着头皮答应了。

六

还是饿!舅舅家门前有个大棚,那是运菜的中转站,有一天,棚里堆满了黄瓜。我喜出望外,不管三七二十一,抄起一根大的在身上擦了擦,便狼吞虎咽地吃起来。黄瓜又脆又爽,可是吃多了肚子受不了。第二天,棚里又出现了一筐筐油光瓦亮的茄子。我看表哥吃我也吃,刚开始味儿还不错,吃不到一半儿嘴里涩涩的,又木又麻,张不开嘴也咽不下。这时表哥提出一个新的建议:“走,我带你吃甜棒去。”“甜棒?是甘蔗吗?”表哥不说话,带着我钻进了靠近南山的玉米地。

这片青纱帐一望无际,高高的玉米杆儿挺拔健壮,得超过两米,顶上那伞状的花穗儿在阳光的照射下闪着金色的光。长长的叶子像玉带,绿油油的从杆上伸展出来又弯下身去,形成很柔美的弧线。叶子边有很细密的小齿儿,锯子似的,很锋利,穿行其间,不一会儿胳膊上就被划出了许多小口子,留下长短不一红红的血印,怪痒痒的。藏身在玉米地里,很神秘,虽然里面有点儿闷,但有一种游击队员和鬼子周旋的快感。这时就听到“叭”的一声,我赶紧跑过去,只见表哥把一根玉米拦腰折断,把上面那段的叶子去了,又把头儿掐了包开,便津津有味儿地吃起来。他折下一段儿递给我,我一边嚼一边吸吮。痛快!那玉米杆儿里的汁液,清冽甘甜,从嗓子沁入心里,每一滴都是那么清纯,虽然没有甘蔗那么甜,但那特有的清香还是使我欣喜异常。我学着表哥的样子挑了根高大壮实的玉米,扳倒后在大腿上一磕,断了。表哥忽然跑过来说:“这是不能折的,你看……”他这么一说我才发现那壮硕的玉米杆上已长出两个大苞米,苞米上头吐出红红的穗子。我的无知,断送了它们的生机,倒在地上的玉米杆儿直挺挺的,苞米歪着倔强的头,好像在向我发出无声地抗议。我转过身看表哥折的,都是不长玉米的甜棒,再看看被我毁掉的生命,真心疼。

在乡下内急甭找茅房,这青纱帐就是好地方,我奉献着天然有机肥的时候,惊喜地发现地上有很多爬来爬去的小虫儿,“油葫芦”“蝲蝲蛄”还有很多“蛐蛐儿。”这蛐蛐儿在城里可难逮了,每到秋天的傍晚,我和弟弟都拿着手电筒到很远的地方去找。城墙根儿,铁道边儿,草丛里,哪儿有声儿往哪儿跑。这小家伙儿精得很,有点风吹草动就不叫了,你得屏住呼吸趴在地上耐心地等,但那小虫儿似乎能感觉得到你在,就是不出声儿。这时,别的地方叫的欢,你可别中计,不信,你刚一走,这儿的声音又响起来,气人不?急的我经常乱扒拉。见到跳出来的甭管什么就扑过去,双手一扣,但是,经常是扑个空,偶尔幸运逮住了,全须全尾儿的少,不是断了腿缺了爪儿,就是三尾儿,所以,总是乘兴而去,败兴而归。现在好了,敢情这儿有的是。我想多逮几只,回去好和弟弟一起玩儿。可是表哥却说这不是蛐蛐儿,是棺材板儿,不叫也不斗。我不信,不甘心,就地挖了个小深坑儿,捉了几只放进去,用草杆儿当探子,你怎么探,它们都不开牙,不禁大失所望。再仔细一瞅,可不吗?每个貌似蛐蛐儿的小虫头上都是尖尖扁扁的三角形,不像蛐蛐儿那样虎头虎脑的,燃起的兴致一下子就成了泄了气的皮球。

七

吃过甜棒,来了精神头儿,从青纱帐里钻出来,南山满眼青翠近在眼前,我提议赛跑。“行!”表哥指了指半山腰断崖下的平台说,“那儿见!”说着就像离弦的箭,飞奔而去。我不急,放他一马,在班里没人比我跑得快,自信超他不在话下。可是在这崎岖的山路上跑,和在学校操场跑道上跑的感觉可大不一样,你老得看着脚下,生怕石子儿崴了脚,所以,速度根本快不了。眼见表哥消失得无影无踪,我便不顾一切地追上去。上山的路越来越窄,越来越陡,裸露的尖石越来越多,越往上就越没道儿,我只得猫着腰,大着胆子冒着危险连登带爬。陡的地方还得找东西揪着,荆梢蒿子还好,不小心抓住酸枣棵子扎得手钻心疼。“望山跑死马”,这时才真正懂了小时妈妈的话。呼哧呼哧,费了九牛二虎之力,好不容易到达目的地,表哥早躺在大石板上凉快半天了。我气喘吁吁,汗流浃背,上气不接下气,心一个劲儿蹦蹦跳。

断崖陡峭,背阴面像天神用巨斧劈开的不长草,下面有个平台,角儿上有个山洞,里面潮湿荫凉特痛快,但我浑身湿漉漉的,凉风一吹身上发紧,挺难受,我不敢贪凉儿,就在洞外找了个避风的地方坐下,让汗水慢慢蒸发。

凭高远眺,碧空如洗,近水远山,历历在目,阡陌如织小村飘渺。这时,有几只鸟儿叫着追着从我身边一掠而过,奔向远方的树梢。表哥睡着了。忽然,一只蚱蜢从石缝里猛地跳出来,紧紧地抱住一根蒿草,草一摇,有个埋伏着的昆虫动了,是螳螂。它的伪装实在巧妙,不动的时候你很难把它和草分开。被惊扰的螳螂蹑手蹑脚地爬出来,很快锁定目标,但它并不急于行动,而是歪着头,像是在思忖对策,打好主意后,才对着送上门的美味,一点一点地移过去,盯着蚱蜢那柔软的腹部,慢慢地举起那对“镰刀”我正聚精会神的等待着好戏看,忽然,我脚下草丛里的一卷绿麻绳松了,动了,妈呀,蛇!此时它正慢慢伸长脖子抬起头盯着我,还来回吐着分叉儿的舌头。我的叫声惊醒了表哥,他一看笑了:“这是菜花蛇,没毒,甭理它。”我半信半疑,盯着它,退着、退着,一下儿被绊倒了,我顺势一骨碌爬起来就跑,躲着草,不时地回头瞧,再也不敢落在表哥后头。这时,我发现山道边上有两捆干的荆梢,我说背回去当柴禾。表哥说不行,这是有主儿的,人家打好了放在这儿晾干,用的时候来背。那时农村人的淳朴用“路不拾遗,夜不闭户”一点儿也不为过,我看谁家的人,出去干活儿门都不上锁。

八

那年代在乡下,要洗澡得下河,想游泳就得去窑坑了。窑坑是烧砖托坯取土遗留下的大坑,时间长了地下水天上水聚多了,就成了农村孩子戏水的好地方。

有一天,表哥说要带我去游泳,我一听,很高兴的地答应了。三伏天儿,一会儿一身汗,我巴不得凉快凉快,还可以把这么多天身上的泥儿好好儿搓搓。出了村一直往西北,也不知走了多远,来到一个荒僻的地方,眼前出现一片大水塘。烈日当空,天倍儿蓝,没有一丝云,也没有一丝风。四周没人,只有一排高高的白杨树上,“伏天儿”和“知了”高唱,它们好像在打擂,就看谁的嗓音儿大,谁的调门儿高。你就听吧,忽远忽近、忽高忽低、此起彼伏、一呼百应。它们也不知道累,也不觉得单调枯燥,兴致倍儿高,表哥脱光衣服,一猛子扎进水里就不见了,望着渐渐散开的水圈儿,一直不见他的踪影,我的心提了起来。正在这时,只见他从很远的地方露出头来,然后就听到“扑通通、扑通通”有节奏的声音,他的身后扬起了高高的水柱儿和水花儿。表哥游泳的样子怪怪的,既不是蛙泳,也不是自由泳,又抓,又挠、又蹿,我第一次看到这种姿势,觉得又新鲜又好笑,表哥说这叫 “狗刨儿”,你甭管姿势,那速度可不慢,一会儿就转一大圈儿。我那时刚学游泳,还不会换气,不敢下水,又特想试试。表哥在坑边儿的水里来回走了两趟说:“这儿的水浅,沒不了你,可别往中间儿去啊。”

城里的游泳池甭管多深,水都是蓝莹莹的,一眼见底,池底平涩。这儿的水是黄的,很浑浊。我小心翼翼地试着往水里走,脚下滑滑的站不稳,再往里,水渐渐没过腰,蹲下去,水一过胸,人就有了漂浮的感觉。我轻轻地像青蛙那样滑动着双臂,双脚一蹬,身子便动起来。于是憋住一口气,把头没入水中,一下儿游出十几米远,然后慢慢地停下,伸出头来站住,水已没到脖子了,水一深就站不稳,于是赶快再憋一口气返回来,往返几次,胆子渐渐大起来。我想这回憋足了,看看一气儿能游多远。我学着表哥的样子,一猛子扎下去,闭着眼,勇往直前。当我再也憋不住气想站起来时,坏了,脚下怎么踩不着底了呢?我的心一下子慌了,头在水里出不来,想喊叫,一张嘴,水就灌了进去,连着几口人就懵了,心想,完了,我再也不敢张嘴,拼尽全力,猛地一窜,跃出水面,“哥,救、救……”话没说完身子又沉了下去,连着又是几口。表哥发现了我的险情,飞快地从老远的地方游过来,他用力一推,我本能地一蹬腿,啊,脚终于踩在了软软滑滑的地方。站起身,我大口大口地喘着气,不断地咳嗽,我的肚子已经被黄泥水灌满了,想吐又吐不出来,真难受,傻子似的坐在坑边发呆,不说话,表哥以为我是吓着了,拎起草地上的衣裳带我回家。后来我才知道,窑坑一般是漏斗形的,水下地形特别复杂,所以,对不会游泳的人很危险,每年到了夏天这儿都有人溺水,我真万幸,躲过一劫,死里逃生。

九

农村的狗多,我只要一出门,不知什么时候就会有狗跟着,冷不丁吓一跳,我本能地撒腿就跑,那狗就追,我快它也快,我慢它也慢。我的短跑速度快,但耐力不行,时间一长就坚持不了,就突然一转弯想甩开它,可狗比人灵,懂得抄近道儿,从侧面一口咬住我的裤角。我实在跑不动了,就突然停住,说来也怪,狗也不动了。于是我胆子大了起来,就去追它,它掉头就跑。你不理它了吧,它又回来了,就爱跟你逗。

那时农村的文化生活贫乏,唯一记得的就是晚上去看露天电影。有一天,表哥说,放映队来了,这使我又高兴起来。看电影得到韩家川去,吃过晚饭,天渐渐黑下来,村里的人好像约好了似的,三三两两走出家门,人流朝东南方的山坳走去,原本寂静的山村顿时热闹起来。我听到了很多村里的趣事、加上不断有人添油儿加醋编故事,让青年男女喜笑颜开。电影是《柯山红日》,彩色片,情节记不清了,但里面的一首歌儿还记得,就是《凤凰岭上祝红军》,特好听。

在野外看电影真正吸引我的是乡村的夜空,乡下的夜真美呀,月亮还没亮相儿,星星们先急着登场,一个比一个大,一个比一个亮,这在城里是从来没见过的。它们密密麻麻的就像珍珠一样,洒满广袤的苍穹,怎么数你也数不清。我正出神地望着它,猛然间,天宇划过一道亮光,转瞬便消失在茫茫的夜空。啊!是流星,一颗、两颗、三颗……真多呀!它们都去哪儿了?星星眨着眼,也不告诉我,充满了神秘感,好像在让我猜,令人遐思遥想。我按着老师讲的位置很快找到了三星和北斗七星,对了,在城里,我在吉祥戏院看过京剧《天仙配》,快到七夕了,那可是牛郎和织女相会的日子,就在璀璨的银河中寻找它们的位置,还有鹊桥呢?在哪儿呢?望着迢迢河汉又发起呆来。想着一年才能见上一面的小夫妻那么可怜,就特恨王母娘娘。

电影散了,人们又把欢声笑语洒在乡间的小路上。在伸手不见五指的黑夜凭着感觉走,我真佩服村里人夜行的功夫,就跟急行军似的,我深一脚浅一脚地随着,全然不管脚下。离家越近,同行的人越少,周围静得有点让人害怕。忽然有个毛茸茸的东西在我手边擦过,一低头,好大一条白狗!也不知是谁家的,这回,这么黑,我没敢跑,定住神,沉住气,虽然心里蹦蹦跳,还是壮着胆子,轻轻地抚摸着它的头和背那温暖又松软的皮毛,感觉真好。嘿,它真听话也很友好,居然成了我的“保镖”。

十

七月流火,天气见凉,表姐说妈妈第二天来接我们。舅妈说:“明儿咱吃压饸饹。”饸饹是什么?又是个新名词儿。表哥说:“就是面条。”我一听高兴了,可能吃顿白面了。没想到第二天一早,就看见院子里有个大笸箩,里面还有许多干透了的老玉米。“白马牙”!我一下就认出来了,这种玉米在那个年代和“金皇后”都是名牌,自然课上,老师给我们看过。“把玉米粒儿搓下来。”舅妈说。干玉米粒儿真结实,一排排一粒粒互相咬得很紧。我又掰又撅又抠又摔,半天没掉下几个粒儿,弄得手生疼,指甲都劈了,恨不得拿牙咬。表哥一看又笑了,只见他一手拿一个玉米,斜搭着一搓,边搓边转,那玉米粒就松动了,再一来回拉扯挫动,玉米粒儿便噼里啪啦地纷纷落下,很快,原来的棒子就成光杆司令。我觉得自己真笨,这么简单的办法我怎么就想不出来呢?我学着他的样子做,这招儿真灵,越干越来劲。“行啦,行啦。”正在兴头上,舅妈递给我一个口袋,她自己拿着簸箕、扫帚、脸盆。“走,跟我磨面去。我一边装玉米粒儿一边想:”磨面?玉米面?这跟吃饸饹有啥关系?

扛着玉米跟着舅妈走,磨坊在村东头儿,离大队场院不远的一个小院儿里。在城里,每个月妈妈都带我去一趟粮店,买完米面雇个三轮车,我跟着拉到家就完事了。敢情在农村吃粮食还得自己磨。小院不大,磨在一个三面是墙,四面透风的棚子里,一个粗糙的大圆盘上,有一条条齿槽,齿槽呈放射状交错排列着,围着中间穿着的铁柱,立柱为轴,和一个框架相连,框架内有个能围着中心转动的大碾子,碾子上也有齿槽。磨和碾子都是花岗岩的,巨大坚硬,但从齿痕的磨损看,饱经风霜,历尽沧桑,不知在这儿转了多少年。碾子不用人推,有头小毛驴儿,小毛驴儿温顺又可爱,长长的耳朵,黑黑的背,白白的肚子,白白的唇,前额还有个红缨子,小尾巴甩来甩去,蹄子一会儿一抬的。似乎有劲儿使不出来,催着主人发号施令。舅妈先把磨盘扫干净,又把我扛来的玉米倒在磨盘上,靠里推开,铺成一圈,慢慢摩挲平,然后从簸箕里拿出一块方巾,把驴的眼睛蒙上,随着一声吆喝,碾子开始咿咿呀呀地转起来。我问舅妈干嘛要蒙上驴的眼睛,舅妈说:“不蒙上,驴跟人一样,老转也会晕的。”刚开始碾子转得并不快,被挤压的玉米粒儿嘎吱嘎吱响,经常蹦出来,凡掉在地上的,舅妈就让我赶快捡起来。我立马儿就想到了小时候天天背的“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的歌谣。随着碾子的不停转动,玉米粒儿慢慢地变碎。舅妈一边跟着转一边把外溢的棒渣扫进去,又用扫帚不断地潲上点水。就这么转呀转呀,我看着都眼晕,也不知道什么时候才是头儿。我突然想起在《北京晚报》刺梅专栏上看过的一幅漫画,画的就是一只蒙着眼睛的驴在拉磨。题目是《走啊走》,意思大概是讽刺一些人,干活儿不看路,受累不少,结果却是原地踏步,印象挺深的。现在想起来,还是耐人寻味儿。舅妈已经把压好的玉米分开了,一部分是棒渣儿熬粥用,一部分是粗面贴饼子用,还有不多的一部分还在不停地磨呀磨,我一看,真是精华,比白面还细。舅妈说,用这个压饸饹。我一听又觉得新奇,在城里甭管切面、挂面、擀面、抻面都是白面的,到了乡下难道吃面条用玉米面吗?那东西一点儿粘性都没有,怎么擀,怎么切,下了锅还不成粥啦?可是我又是少见多怪了。到了家,舅妈让表哥弄点水来。表哥听了这话,就从墙上拿了把锯,栓在腰上,蹭蹭几下爬上了老榆树。我仰着头,手搭凉棚,吃惊地看着,只见他选了一个碗口粗的树杈开锯。很快那杈儿就掉下来。个把小时,水端来了,原来这水是用榆树枝靠近芯的嫩皮泡煮的。据说用这种水和面,能增加面的粘性,面吃起来也更有嚼头儿。这是真的,舅妈用玉米粉和出的面,就是有劲儿,軟弹軟弹的,并且又润又白,跟年节吃的富强粉似的。“我来。”我自告奋勇,在家抻面擀面都是我的事。舅妈说不用,有个压饸饹的床子就行了,表哥出去了,很快扛回个新鲜玩意儿。这是个木架子,四条腿儿,四面梯形,可以支在灶台四边,中间固定着一个铁套筒,有啤酒瓶子那么粗,外筒底平有孔,把内筒拔出来,把揉好的柱形的面积子放进去,用内筒使劲儿一压,下面就有面条出来,真好玩!我拿了块面在手里揉,那面不软不硬和人特有亲和力。可是放进桶里压不出来,看来这也是力气活。

妈妈来了,给我带来了好消息,我理想的中学录取通知书来了,我别提多高兴了。还是舅妈一人儿忙活,灶烧起来,面条瀑布似的进锅,面在热气腾腾的水里翻滚,点了几回水后捞出来,在凉水里一扎,盛在碗里拌上作料儿,端上来了。可尝着油腥了,葱末儿、姜丝、蒜泥,香菜,那窜啊!我盘腿儿上炕,和弟弟妹妹一起甩开了腮帮子,头儿都不抬,狼吞虎咽,把肚子撑圆。

就要离开这儿了,还真有点儿舍不得,临走表哥说再来的时候教我武术,还要和我比赛跳高。我一直盼着,梦想着,谁想,一梦六十年。

十一

历史上,亮甲店可是个有着美丽传奇的地方。当年杨家将抗辽,这里是双方厮杀的战场,据说佘太君西北旺盼儿郎,杨六郎在这儿厉兵秣马晾铠甲。回望历史的天空,这儿有金戈铁马,惨淡愁云,也有春和景明,烟柳清波。但民族大融合始终是这里的华夏子孙和中华文明生生不息的主旋律。在这里生活过的人都有自己的故事,没准我的故事也是这历史长河中一朵小小的浪花儿呢。

站在父母安息的南山向北望去,北清路横亘东西,大道通衢,直抵西山国家森林公园,凤凰岭,上地、科技园、航天城,鳞次栉比。永丰路纵贯南北,新农村、美食府、别墅区,目不暇接。在京城西北颐和园后,这样的上风上水宝地,从现代化号角吹响的那一刻起,就奏响了日新月异的进行曲。

退休后,我每年都去看表哥,他没上楼,还愿意住在老房子里。上海小笼包、四川火锅、新疆拉面、云南米线与其比邻而居,好么,现在老房子到好像是另类,乡音也像是外来语。原来捞小鱼的地方,如今已是多楼连体的现代美食城。中西共存,美食花开。我们在一座海鲜食府落坐,表哥递给我一个盆儿,我随着川妹子来到离后厨不远的一个水池旁,一捞,一条欢蹦乱跳的大鱼就成了我们的美味佳肴。服务员说:“好口福,这是乌江鱼,刚刚到。”

“你批了多少地?”我问。“太多了,记不清了。”表哥虽然早已退休,但是我知道,作为当年的乡长,这里的变化,在手续上,离不开他那只笔。虽然他的语气很平淡,但他的表情藏不住心里对往日的怀念。

有家乡的人都有乡情,乡情是一种独特、难忘、又特别美好的感情。因为各不相同,所以独特;因为刻在心上,所以难忘;因为纯真,所以美好。家乡时刻都在变,但对它的感情不仅不会变,而且,还会因为时光的远去,教人愈发思念。

如今,每当我听到“袅袅炊烟,小小村落,路上一道辙”的优美旋律时,我的思念都会在《我和我的祖国》这支歌里重现。

2022年4月20日于北京为之斋

【编者按】故乡,永远是一个令人魂牵梦萦的所在。而对故乡故土的思念、眷恋之情,就是乡愁。席慕蓉说,乡愁是一种模糊的怅惘;三毛说,乡愁是梦中的橄榄树;余光中说,乡愁是一枚小小的邮票,是一湾浅浅的海峡……每个人都有乡愁,它说不清,道不明,挥之不去,如一缕青丝缠在心头。故乡很远,也很近,因为乡愁就在我们的心中萦绕。这绵绵的乡愁,是一首无言的思念之歌,更是流淌在心中一份沉淀已久的诗情。作者回忆了六十年前在乡下亮甲店和舅舅一家人生活的一段时光。舅舅一家人勤劳善良,在属于自己的土地上经营着那代农人的希望和收获。虽然物资贫乏生活清苦,但舅舅一家人热情淳朴深深感动着作者。一段珍贵的回忆,一乡纯真的梦境,一份温暖的亲情,那些袅袅缕缕的寻常烟火,浸染着乡愁的底色,随风飘远的故事,触摸着生命最深切的感动。文章文风质朴,语言平实,全然不带雕琢的痕迹。带有一种乡村的自然风味,且文笔流畅、思路清晰、涵意深刻,给人一种关于人生态度的启迪。是一篇可令人回味的文章。推荐阅读。编辑:初见