【青春】永恒的《青春之歌》

电影《青春之歌》上映时,我4岁。

我看到她并能大致看懂时是10岁左右。

随后再看到的就是对她铺天盖地的批判。

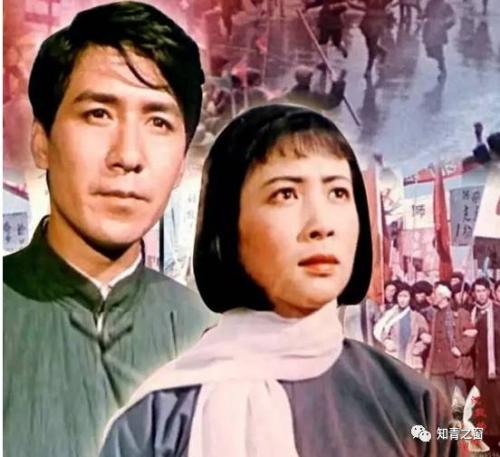

10岁时的我,不懂几个问题,看着感动得我直哭的电影受批判,懵的晕头转向,不敢问,也没有地方问为什么?只是把身穿蓝色丹士林布旗袍、围着白色围巾的林道静的形象,深深地埋在心底;把那位挺拔入云的卢嘉川,偷偷地作为一生的偶像……

如今我64岁了。

杞特杯“永恒的《青春之歌》”征文,开启了我尘封的记忆,不可遏制地想说点什么、写点什么!

打开电脑,调出1959年版的《青春之歌》,不顾她的“老年斑”,不嫌她的“声音沙哑变调”,一口气看完,自己都惊奇地是:如此年龄了,还能被她感动得泪眼婆娑!不是我童心犹在,而实实在在是原著和电影的魅力永存!

一个甲子以后,再看这部电影,有了更多的感悟和收获。

这是新中国成立后第一部描写知识分子走向革命的影片。她塑造的、表现的是那一代知识分子真实的心历路程。林道静、余永泽两个人,是那代知识分子两个阵营的代表和缩影。

林道静是由死向生的代表。

而余永泽是由生向死的代表。

在时代动荡的大变革面前,每个人的选择都决定了自己的命运。是躲进象牙塔或蜗牛壳里苟且偷安,还是投身革命去改天换地、救国救民,的确是由每个人的人生观、世界观和价值观决定的。

一个人,把自己的利益与民族的、国家的利益连在一起,路才会越走越宽,否则,只能越走越窄,最后陷入死胡同。

杨沫,在那么早、那么年轻的时候就明白了这一点,就用小说和电影的形式表达了这一点,的确是过人的,的确是伟大的!

影片一开始,乌云密布、惊涛骇浪的大海边,身穿蓝色丹士林布旗袍、围着白色围巾的高中学生林道静,为了反抗后母的包办婚姻,悲痛决绝地一步一步走向冰冷的大海,走向死亡;回家度假的北大学子余永泽救了她,开始了他们亦是那代知识分子的曲折跌宕、波澜壮阔的人生故事。

余永泽爱上了美丽纯洁的林道静,他们后来在北大校园里结婚了。余永泽是个富家子,靠着家里的钱财读书,并与林道静过起了甜蜜的小家庭生活。而那是一个外敌入侵、国家民族都风雨飘摇的年代,林道静与在旅途中偶遇的卢嘉川、江华等去南京政府请愿抗日的爱国热血青年们,产生了强烈的共鸣,她不安于自己舒适安逸的生活,与甘愿“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”的余永泽矛盾日深,最后终于走向决裂,走出了那个个人的安乐窝、蜗牛壳。林道静投身于国家与民族解放的伟大事业,虽然屡陷险境,甚至时时面临流血牺牲的威胁,可是她的选择与国家民族利益一致,所以她的世界和前途必定是广阔光明的;余永泽仅仅为自己活着,注定了一生要浑浑噩噩、醉生梦死,注定了道路要越走越窄!

杨沫的原著及电影《青春之歌》的高明之处,在于它不仅仅表现了那代知识分子在书斋里哀鸣丧国之痛、空谈爱国,而是还表现了他们奋起抗争的实际行动!最可贵的是,小说和电影都加了一段那代知识分子到农村去的减租抗阻的斗争经历,这是同时代的文学和电影创作中比较罕见的!历史证明,知识分子的命运与奋斗,只有与工人农民结合在一起,才有前途和光明,才能走向成功和辉煌。

现在我们回过头去看这部60年前的文学和电影作品,不能不佩服作者杨沫的“先知先觉”、觉悟超前;不能不钦佩那代演员对原著的理解、出神入化的的演绎。谢芳扮演的林道静、康泰扮演的卢嘉川、于洋扮演的江华,已经成了迄今无人超越的、永远的经典!

有云“苦难出诗人”、“动荡出作家”、“战争出英雄”……好像新中国成立70年,和平盛世70年,就不应该产生伟大的作品似的。其实不然,新中国成立以后这七十年,同样是动荡中前进的七十年、是改天换地的七十年。问题是我们缺少像杨沫那样有思想、有头脑、肯沉下心来写作的作家!杨沫当年为了写作,离开温暖的家,抛下幼小的孩子,远离灯红酒绿、喧嚣浮华的生活,去到青灯冷僻的香山里面创作,所以才有经典的《青春之歌》传世。

令人欣慰的是,很多后来人在踏着杨沫的脚步前进:路遥在贫病中写出了《平凡的世界》、陈忠实固守白鹿原才有了传世之作《白鹿原》……我们期待:这样的作家多些、再多些;这样的作品,多些再多些!

还有令人欣慰的是,我现在是在新加坡儿子家,最后修订这个征文文稿。儿子问我什么事情这么忙碌,我跟他说了《青春之歌》,正好他的同学也在这里,他们都是八零后,没想到他们都知道《青春之歌》,还都有印象。我问他们,如果再上演《青春之歌》,他们是否会去看?他们说:“如果有时间会去看的,做为怀旧、做为回忆童年……”我又问:“会欣赏认同吗?”他们想了一下,很诚实地说:“对它的艺术表现手法不会欣赏认同了,我们现在基本接受的是欧美电影风格,别说60年前的东西,就是6年前的都不一定理会了。但是我们尊重《青春之歌》,因为那毕竟是半个多世纪前的创作。每个时代有每个时代的审美,每个时代有每个时代的价值观和追求,杨沫那一代作家、谢芳那一代演员,他们努力了,奋斗了,进行的是严肃认真的创作,他们完成了属于自己那代人的使命,使“历史的那一环”在他们手上很圆满,而且在历史上占有一席之地,我们就必须尊重!

听着这些隔着几个时代的硕士博士们公允入理的评论分析,我很为小说和电影的《青春之歌》,高兴和骄傲!

杨沫走了,但是《青春之歌》留下了,《青春之歌》让她永恒;电影《青春之歌》过去了一个甲子,但是时间并没使它湮没,它在时光的隧道中,如同一颗恒星,将永远熠熠生辉!

【编者按】当代作家杨沫出版于1958年的长篇小说《青春之歌》和根据小说改编,由著名演员谢芳主演的同名电影《青春之歌》已成为一代人心中无法逾越的经典和永不抹灭的记忆。当年,《青春之歌》作为大毒草被批判时,尚是十岁懵懂少年的作者,不知原由,亦无人解读答案,但这丝毫不影响把林道静的形象埋入幼小的心里,把挺拔的卢嘉川视为一生的偶像。一个甲子的时光过后,因银河悦读主办的“永恒的《青春之歌》”征文之缘,已是花甲之年的作者再次重温《青春之歌》,依然被感动得泪眼婆娑,依然感受到经典永恒的魅力。这篇评论除了写出《青春之歌》划时代的创作和影响力,以及自己对作品的感悟和收获,更为难得的是还加入了八零后的视觉,由受那个时代影响甚小的几个八零后对《青春之歌》客观、中肯的评价,印证了《青春之歌》原著和电影所取得的巨大成功。正如作者所言:《青春之歌》犹如一颗恒星,永远熠熠生辉!推荐阅读。编辑:志琦